2025年度最新!小規模事業者持続化補助金のスケジュールは?

2025年度の小規模事業者持続化補助金の公募スケジュールの予想と、申請スケジュールを紹介します!2025年度、小規模事業者持続化補助金は新設枠が加わり3つの申請枠の構成になります。持続化補助金の申請をご検討中の方はぜひお役立てください。

この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。

慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。

持続化補助金の公募スケジュール

小規模事業者持続化補助金の直近の公募回(17回と18回)のスケジュールをまとめました。

第17回公募スケジュール

| 項目 | 内容 |

| 公募要領公開日 | 2025年3月4日(火) |

| 申請受付開始日 | 2025年5月1日(木) |

| 申請受付締切日 | 2025年6月13日(金) |

| 交付決定日(想定) | 2025年9月下旬 |

| 事業実施期間(想定) | 交付決定日から12か月間(〜2026年8月末ごろ) |

| 実績報告書提出期限(想定) | 事業終了後30日以内(〜2026年9月末ごろ) |

第18回公募スケジュール

| 項目 | 内容 |

| 公募要領公開 | 2025年6月30日(月) |

| 申請受付開始 | 2025年10月3日(金) |

| 申請受付締切日 | 2025年11月28日(金)17:00 |

| 事業支援計画書交付の受付締切 | 2025年11月14日(金)(※予想) |

| 交付決定日 | 2026年1月17日(金)頃(※予想) |

| 事業実施期間 | 2026年1月下旬 ~ 2026年11月末頃(※予想) |

| 実績報告書提出期限 | 2026年11月30日(月)(※予想) |

2026年度の小規模事業者持続化補助金はどうなる?予想コラムはこちら!

持続化補助金2025年度(第17回)の主な変更点

2025年度の小規模事業者持続化補助金には、昨年度から変更された点が5つあります。

| 項目 | 2024年度 | 2025年度(第17回) |

| 1.経営計画の重視 | 形式的な提出で可 | 内容の充実が求められ、審査が厳格化 |

| 2.申請枠の構成 | 複数の特別枠(例:卒業枠、後継者支援枠) | 4つの支援類型に再編成(詳細は後述) |

| 3.採択・交付決定のプロセス | 採択と交付決定がほぼ同時 | 採択後に詳細な交付申請が必要な二段階制へ |

| 4.経費の見積書提出 | 一部経費でのみ必要 | すべての経費で見積書提出が必須に |

| 5.電子申請 | jGrantsを使用 | 専用の電子申請システムに変更 |

変更点1. 経営計画の策定を重点化

2025年度からは、申請者自身が自社の経営状況を深く分析し、具体的な目標や戦略を盛り込んだ経営計画の提出が求められます。これにより、補助金の活用がより効果的になることを目指しています。

変更点2. 申請枠の整理・簡素化

従来の複雑な申請枠構成が見直され、以下の4つの支援類型に再編成されました。

- 一般型(通常枠):通常の販路開拓や業務効率化を支援。

- 一般型(災害支援枠): 自然災害や感染症等の影響を受けた事業者を対象に、事業の再建や経営の立て直しを支援する枠。被災地域での販路回復や業務体制の再構築など、災害からの復旧・復興を目的とした取り組みに対応。

- 創業型:創業後3年以内の事業者を対象。

- 共同・協業型:複数の事業者が連携して取り組む事業を支援。

- ビジネスコミュニティ型:商工会や商工会議所の内部組織が主体となる事業を支援。

これにより、事業者が自社の状況に合った枠を選びやすくなりました。

変更点3. 採択と交付決定の二段階制

これまで採択と交付決定がほぼ同時に行われていましたが、2025年度からは採択後に詳細な交付申請が必要となる二段階制が導入されました。これにより、申請内容の精度がより重要となります。

変更点4. 経費の見積書提出の厳格化

すべての補助対象経費について、見積書の提出が必須となりました。特に50万円を超える経費については、複数の業者からの相見積もりが求められます。これにより、経費の妥当性が厳しく審査されます。

変更点5. 電子申請システムの変更

従来使用されていたjGrantsから、専用の電子申請システムに変更されました。これにより、申請手続きがより効率的かつ迅速に行えるようになります。

【無料】補助金の専門家に小規模事業者持続化補助金の相談をする!

小規模事業者持続化補助金とは?

「小規模事業者持続化補助金」は、地域で頑張る小さな会社や個人事業主が、売上アップや業務の効率化に取り組む際に、かかる費用の一部を支援してくれる制度です。

たとえば、

- ホームページの開設やリニューアル

- 業務をスムーズにするための機械やソフトの導入

- 新しいお客さんを呼び込むためのチラシや広告の作成

などが、補助の対象になります。

この補助金は、物価の上昇やインボイス制度のスタート、最低賃金の引き上げなど、経営環境が大きく変化する中で、事業者がその変化に対応しながら、安定的に成長していけるよう支援することを目的としています。申請するには、まず自社の現状を見直して「経営計画」を作成することが必要です。その計画に沿って販路開拓や業務改善に取り組みます。また、手続きは地域の商工会や商工会議所と相談しながら進めるのが特徴で、はじめての方でも安心して利用できるようサポート体制が整っています。

小規模事業者持続化補助金には、取り組みの内容や事業の目的に応じて、以下の4つの申請枠があります。2025年度からは、新たに「共同・協業型」「ビジネスコミュニティ型」という2つの枠が新設され、選択肢がさらに広がりました。

- 一般型(通常枠・災害支援枠):もっとも基本的な枠で、販路開拓や業務改善など幅広い取り組みに対応。

- 創業型:創業間もない事業者や、新たなビジネスにチャレンジする方向けの枠。

- 【新設】共同・協業型:複数の事業者が連携して取り組むプロジェクトを対象にした新しい枠。

- 【新設】ビジネスコミュニティ型:地域や業界のネットワークを活かした取り組みを支援する新設枠。

それぞれの枠には補助上限額や要件に違いがありますので、自社の目的に合った枠を選んで活用することが大切です。

一般型(通常枠)とは?

「一般型(通常枠)」は、小規模事業者が販路を広げたり、業務の効率化に取り組んだりする際に活用できる、最も基本的な申請枠です。経営計画を自ら作成し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組むことで、最大250万円の補助が受けられます。

対象となる事業者

| 業種 | 常時雇用する従業員数 |

| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |

| 製造業・その他の業種 | 20人以下 |

補助内容

| 項目 | 内容 |

| 補助上限額 | 原則:50万円※特例活用時は最大250万円 |

| 補助率 | 2/3※赤字かつ賃金引上げ特例要件を満たす場合は3/4 |

| 対象経費 | 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会出展費(オンライン含む)、旅費、新商品開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託・外注費(税理士等への相談費も可) |

特例による加算措置

| 特例名 | 要件 | 上限加算額 |

| インボイス特例 | 免税事業者からインボイス発行事業者に登録した場合 | +50万円 |

| 賃金引上げ特例 | 事業場内最低賃金を+50円以上とした場合 | +150万円 |

活用事例

事例1:観光農園を併設する喫茶店の場合

課題: 地元の特産品を使った商品の販路が限定的で、ブランド価値の向上と販路開拓が課題に。

活用内容: フリーズドライ製品を高級スーパーで売り出すため、パッケージデザインと販促リーフレットを制作。

効果: ブランド力が高まり、首都圏での新規取引に成功。観光目的の来客数も増加し、地域発のブランド化を実現。

事例2:精密板金加工業者の場合

課題: 高度な技術を持つものの、地元外への認知度が低く、営業活動が伸び悩んでいた。

活用内容: 県道沿いに製品紹介付きの大型看板を設置し、自社の強みを外部に可視化。

効果: 看板を見た企業からの問い合わせが増加し、実際の取引に直結。新たな顧客開拓につながった。

このように、「一般型(通常枠)」は、小さな事業者が自分たちの強みを活かして成長するチャンスを広げる補助金制度です。申請は商工会や商工会議所の支援を受けながら進められるため、初めての方でも安心して取り組むことができます。

通常枠を詳しくチェックする!

一般型(災害支援枠)

「一般型(災害支援枠)」は、令和6年能登半島地震や令和6年奥能登豪雨によって被害を受けた小規模事業者の事業再建を支援するための特別な申請枠です。石川県・富山県・福井県・新潟県に所在する被災事業者が対象で、事業の立て直しに向けた取り組みに対して補助が受けられます。

対象となる事業者

| 地域 | 対象 |

| 石川県・富山県・福井県・新潟県に所在し、令和6年の災害で被害を受けた小規模事業者 | 常時雇用の従業員数が商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):5人以下製造業・その他:20人以下 |

補助内容

| 項目 | 内容 |

| 補助上限額 | 200万円(自社資産等が損壊した直接被害)100万円(売上減少等の間接被害) |

| 補助率 | 原則:2/3※要件を満たす場合は定額支給も可能 |

| 対象経費 | 通常枠の対象経費に加え、車両購入費など災害復旧に必要な費用も含まれます |

活用事例

事例1:カフェ経営者(直接被害)

課題: 店舗が地震で損壊し、営業を再開するための環境整備が急務に。

活用内容: 補助金で新たに椅子やテーブル、厨房機器を購入し、あわせて店舗を改装。新たにデザインした看板を設置し、リニューアルオープンを実現。

効果: 地元メディアにも取り上げられ、オープン時の集客が向上。地域に再び人が戻るきっかけにもなった。

事例2:菓子販売業者(間接被害)

課題: 店舗が入居していたビルが倒壊し、売上も大幅に減少。新しい拠点での再起を模索。

活用内容: 自宅の敷地で仮店舗を開設し、新商品を開発。あわせてチラシやフリーペーパーを活用し、地域向けに販促を実施。

効果: 被災前の売上水準にまで回復し、事業の再建に成功。地域の再生に貢献できたとの実感も得られた。

注意点と特例

なお、補助を受けるためには、罹災証明書や売上減少の認定書など、公的な証明書類の提出が必要です。また、交付決定前に実施した取り組みであっても、災害発生後であれば、適正と認められる場合に限り補助対象となることがあります。さらに、過去の災害による被災歴や債務状況など、一定の要件を満たす事業者に対しては、定額での補助が認められる特例制度も設けられています。

「一般型(災害支援枠)」は、被災地の小さな事業者が希望を持って再出発できるよう、手厚い支援が用意された枠です。再建に向けての第一歩として、ぜひ活用をご検討ください。商工会・商工会議所が申請をサポートしますので、安心して相談できます。

災害支援枠を詳しくチェックする!

創業型

「創業型」は、創業から3年以内の小規模事業者が、事業の基盤づくりや販路開拓に取り組む際に活用できる申請枠です。事業の立ち上げ直後は資金面の不安が大きく、集客や業務体制の構築にも課題が多い時期。この補助金では、経営計画を策定したうえで、商工会・商工会議所のサポートを受けながら事業のスタートアップを後押しします。

対象となる事業者

| 業種 | 常時雇用する従業員数 |

| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |

| 製造業・その他の業種 | 20人以下 |

| 条件 | 創業から3年以内であること(※) |

※ 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」による支援を受けた証明書の提出が必要です。

補助内容

| 項目 | 内容 |

| 補助上限額 | 200万円※特例(インボイス登録)活用で最大250万円 |

| 補助率 | 2/3 |

| 対象経費 | 通常枠と同様(機械装置費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費など) |

活用事例

事例1:創業1年目の食品小売店

課題: 開業初年度は固定客中心の運営で、新規顧客の獲得や店頭の魅力向上が課題に。

活用内容: 補助金で厨房設備の導入と店舗のリニューアルを実施。合わせて地域紙での広告掲載も行い、新規顧客向けのPRを強化。

効果: 店舗の見た目や使い勝手が改善され、初来店の客が増加。客単価も上昇し、安定した売上基盤づくりにつながった。

事例2:創業2年目の金属加工業者

課題: 少人数体制での受注生産に限界を感じていたが、設備投資に踏み切れなかった。

活用内容: ロボット溶接機を導入し、技術力の向上と省力化を図った。導入にかかる費用の一部を補助金でカバー。

効果: 生産性が大幅に向上し、従来は断っていた中量ロットの受注にも対応可能に。収益性の改善と取引先の拡大に直結した。

創業期は「挑戦したいことが多いが、資金が足りない」と悩む場面が少なくありません。「創業型」補助金は、そうしたスタートアップ期の挑戦を下支えし、販路拡大や設備投資を現実のものにするための制度です。申請の際は、商工会・商工会議所が計画作成から丁寧に支援してくれるため、初めての方でも安心して利用できます。

創業型を詳しくチェックする!

共同・協業型

「共同・協業型」は、地域の企業を支援する機関が中心となり、複数の小規模事業者の販路開拓やブランド力の強化を後押しする新しい申請枠です。

展示会・商談会・催事販売・マーケティング拠点の設置などを通じて、参画事業者(小規模事業者10者以上)の販路拡大や売上向上を図る取り組みを支援します。申請は、地域振興等機関が代表して行います。

対象となる事業者・機関

| 区分 | 内容 |

| 参画事業者 | 商業・サービス業(宿泊・娯楽業を除く):従業員5人以下製造業・その他の業種:従業員20人以下 |

| 地域振興等機関 | 以下のいずれかに該当する支援機関が対象:① 商工会・商工会議所② 都道府県中小企業団体中央会③ 商店街振興組合など法人化された商店街組織④ 地域企業の販路開拓を目的とした法人など |

補助内容

| 項目 | 内容 |

| 補助上限額 | 最大5,000万円 |

| 補助率 | 参画事業者:2/3地域振興等機関:定額支給 |

| 対象経費(例) | 【地域振興等機関】人件費、謝金、旅費、会議費、消耗品・備品費、通信費、印刷費、委託費、水道光熱費など【参画事業者】旅費、展示会出展費、設営費、広報費、保険料など |

活用事例

事例1:地方の特産品を扱う中小食品事業者グループ

課題: 地元では一定の知名度があるが、首都圏など都市部での販路開拓が進まない。

活用内容: 地域振興等機関が展示会を主催し、地元食品メーカー10社が共同出展。試食・パンフレット配布・バイヤーとの商談機会を創出。

効果: 複数社が都内の高級スーパーや外食チェーンと新たな取引を開始。以後もマーケティング拠点で継続的な販促を実施。

事例2:地域工芸のブランド再構築プロジェクト

課題: 従来の販売チャネルに依存しており、新規顧客層の獲得が進まない。

活用内容: 地域振興等機関が主導で工芸品の新ブランドを企画。若手職人5社と老舗工房5社を巻き込み、東京でポップアップ展示・販売を実施。

効果: ECサイト経由での受注も増加し、若年層への認知も向上。参加事業者間での連携による新商品開発も進んだ。

本枠は、個社単独では難しい“規模のある販路拡大”や“共同ブランディング”を、地域全体の力で実現する仕組みです。支援を主導する地域振興等機関が申請主体となり、複数の小規模事業者を巻き込むことで、相乗効果のある支援を実現できます。

共同・協業型を詳しくチェックする!

ビジネスコミュニティ型

「ビジネスコミュニティ型」は、商工会・商工会議所の内部組織(青年部・女性部など)が主体となり、小規模事業者の資質向上や地域の持続的な発展を目指す取組に対して支援する申請枠です。地域の若手経営者や女性経営者による研修、セミナー、調査・研究などを通じて、制度改正や災害発生といった経営課題への対応力を高めることを目的としています。

対象となる組織・グループ

| 区分 | 要件 |

| 商工会・商工会議所の内部組織 | 青年部・女性部など、地域の小規模事業者が5者以上参加しており、定款で定められた内部組織であること。また、創業支援・事業承継・女性活躍等に取り組んでいること。 |

補助内容

| 項目 | 内容 |

| 補助上限額 | 50万円(2者以上で共同実施の場合は最大100万円) |

| 補助率 | 定額(補助率10/10) |

| 対象経費 | 専門家謝金・旅費、資料作成費、借料、雑役務費、広報費、委託費 など |

補助対象となる主な取組例

- 販路開拓支援:マーケティング、新規顧客開拓、SNS対策など

- 事業承継支援:後継者育成、承継計画策定

- 生産性向上:業務改善、デジタル化、テレワーク導入など

- 経営力強化:経営革新・ビジネスプラン作成など

- 地域課題の解決:空き店舗対策、観光誘客、地域資源の活用など

- 災害時対応力の強化:BCP策定、防災協定の構築

- 被災地支援活動:自然災害発生時に付随して行う支援活動

活用事例

事例1:商工会青年部によるデジタル活用研修

課題: 地域の小規模事業者でSNSやHPを活用できていない事業者が多く、販促に遅れが出ていた。

活用内容: デジタルマーケティングに詳しい専門家を招いて、Instagram運用やSEO対策の実践的な研修を開催。

効果: 研修をきっかけに複数の参加者がSNSを導入。来店数やEC売上の増加につながった。

事例2:女性部による防災力向上プロジェクト

課題: 地域で災害時の事業継続計画(BCP)の整備が進んでおらず、有事の備えが不十分だった。

活用内容: BCP策定に詳しい講師を招き、災害発生時の対応フローや物資確保の手順などを学ぶセミナーを実施。

効果: 多くの小規模事業者がBCPを作成し、地域全体の防災意識も高まった。

「ビジネスコミュニティ型」は、地域の若手・女性経営者などが中心となって、経営者としての力を高めるための学びや連携の機会を生み出す枠組みです。補助率は10/10(定額)と非常に高く、比較的少額で手軽に活用できる点も魅力です。商工会・商工会議所の内部組織での活動を通じて、地域に根差した力強い経営コミュニティの形成を後押しします。

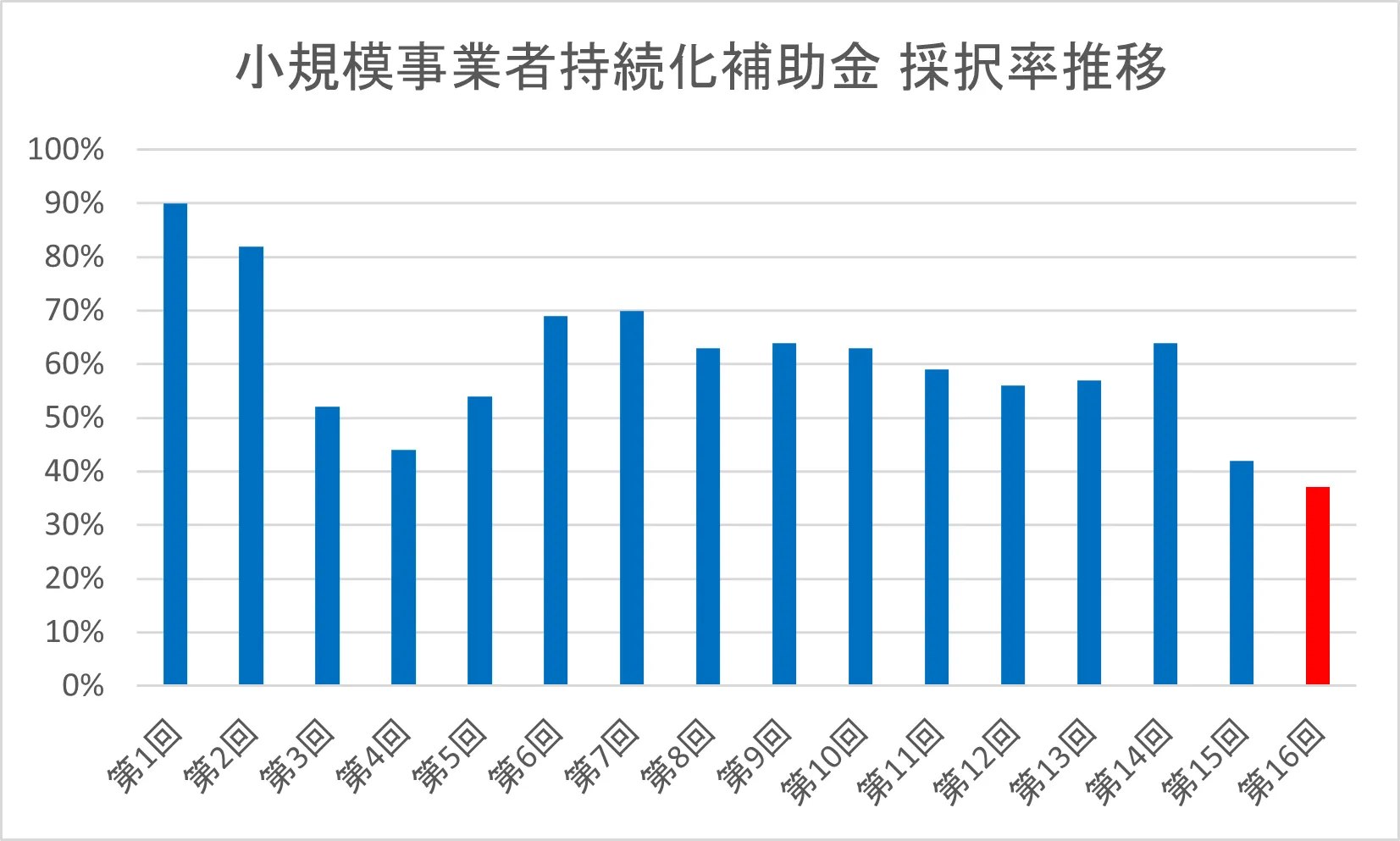

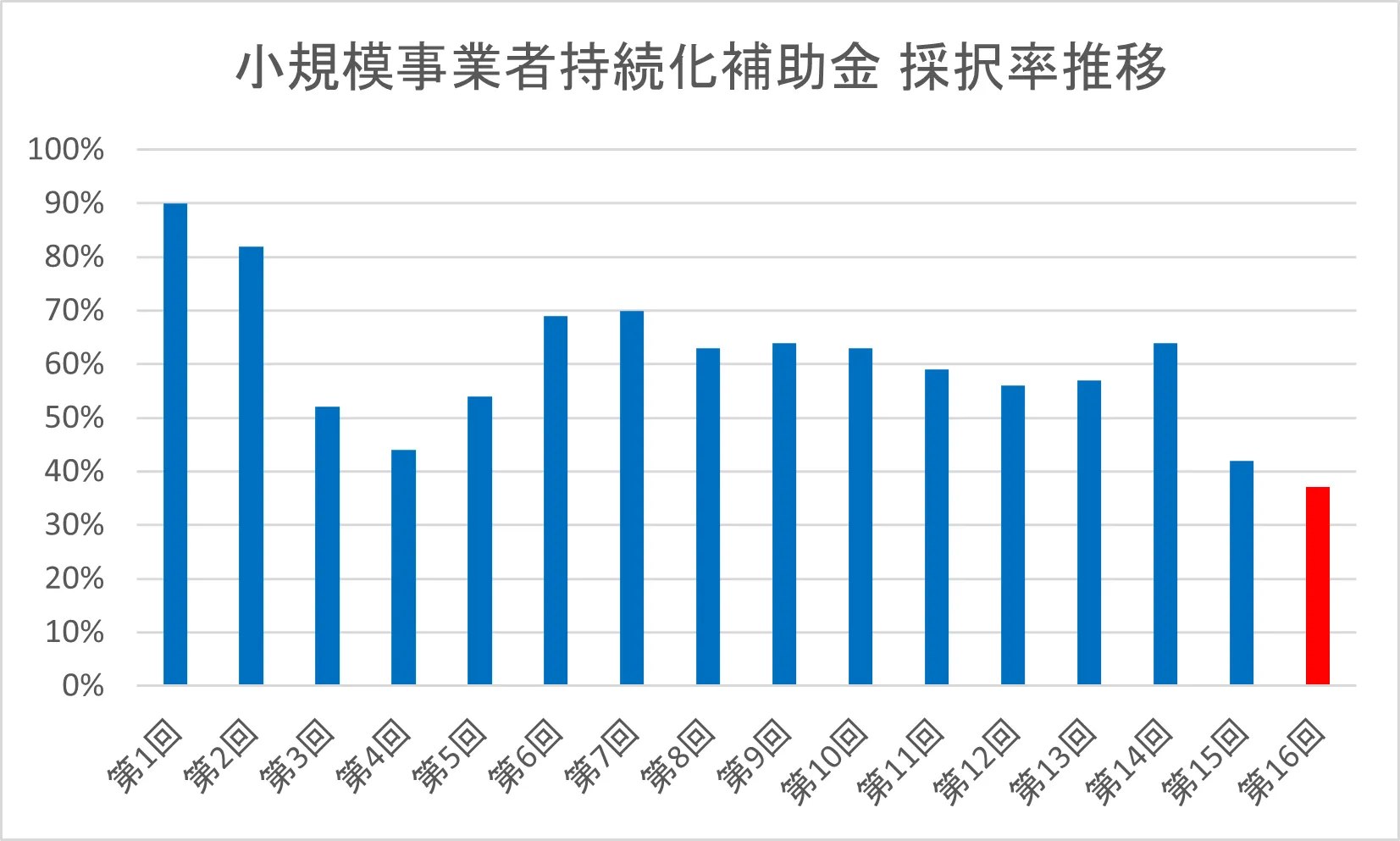

小規模事業者持続化補助金の2025年度の採択率はどうなる?

過去16回の平均採択率は約60%でしたが、直近の採択率は30%台にまで減少しています。

過去16回の平均採択率は約60%でしたが、直近の採択率は30%台にまで減少しています。

また、2024年の公募回数はわずか2回と、これまでに比べ大幅に減少しました。この背景には、コロナ禍における小規模事業者の「持続性」を保護する必要性が薄れてきたことが影響していると考えられます。

17回の採択率予想

17回の採択発表は、2025年9月中旬から10月と予想されています。

結論から言うと、第17回の採択率は約45〜55%程度になると予想されます。

というのも、直近の第16回では過去最低の37.2%まで採択率が落ち込んだ反動として、一定の回復が見込まれているためです。第16回では、申請期間が19日間と非常に短く、準備不足の申請が多かったことが低採択率の要因の一つとされました。これを踏まえ、第17回では申請期間の改善が見込まれており、より質の高い申請が集まることが予想されます。

ただし、審査基準の厳格化は継続される見通しで、採択率が過去の平均(60%前後)に戻る可能性は低いと考えられます。そのため、今回も「内容の充実」と「形式の整備」が採択のカギとなります。

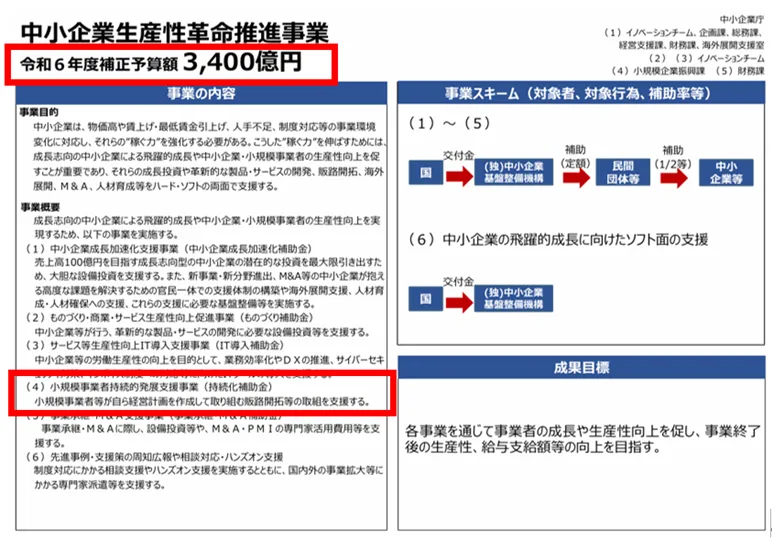

2025年度の採択者数は増加の見通し!

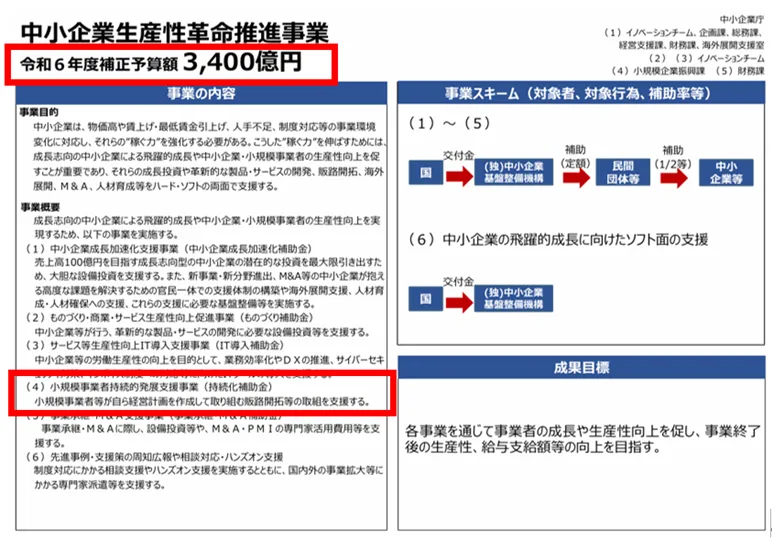

参考:令和6年度補正予算案

参考:令和6年度補正予算案

基本的に、補助金の採択者数は予算規模によって左右されます。

2024年度の小規模事業者持続化補助金の予算規模は、他の補助金を含め総額2000億円でしたが、2025年度は3400億円に増額される見込みです。

ただし、新たに創設された中小企業成長加速化補助金も同じ予算枠内に組み込まれているため、単純比較はできません。

しかし、総額1400億円の増額という点を考慮すると、採択者数が減ることは考えにくく、むしろ増加が期待されます。

【無料】補助金の専門家に小規模事業者持続化補助金の相談をする!

持続化補助金の申請の流れ

小規模事業者持続化補助金の申請の流れは以下のとおりです。

- 申請の準備

- 申請手続き

- 申請内容の審査

- 採択後、補助事業実施

- 実績報告

- 補助金額の確定~入金

- その後の事業効果報告

1. 申請の準備

まず、自社が「小規模事業者」に該当するか確認しましょう。

業種ごとの従業員数の基準があります。

| 業種 | 従業員数の基準 |

| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |

| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |

| 製造業その他 | 20人以下 |

申請には、地域の商工会または商工会議所との経営相談を受け、「事業支援計画書(様式4)」の発行を受ける必要があります。第18回公募(予想)の場合、「事業支援計画書」の発行受付締切は2025年9月2日(火)ごろです。期日を過ぎると発行はできませんので、早めに相談日程を調整してください。

申請は電子申請システム「Jグランツ」を通じて行います。GビズIDプライムアカウントが必須で、取得には数日~数週間かかることもあります。早めの取得をおすすめします。

Jグランツでの申請方法や必要書類を分かりやすく解説!

2. 申請手続き

必要書類がそろったら、Jグランツを通じてオンラインで申請します(郵送不可)。第18回公募(予想)の申請受付締切は、2025年9月12日(金)17:00までと見込まれています。書類はあらかじめ電子データで作成・添付できるように準備しましょう。

3. 申請内容の審査

提出された申請は審査され、形式を満たしていても不採択になることがあります。

審査では以下の点が重視されます。

- 補助対象経費の計算や使い方が適正か

- 自社の強みを活かした取り組みかどうか

- 小規模事業者らしい創意工夫があるか

- 実行可能性や収益見込みが具体的かどうか

- 市場・ターゲットの分析が明確であるか

- 経営環境や現状を把握した計画になっているか

4. 採択後:補助事業の実施

採択されると「採択通知書」「交付決定通知書」が送られます。交付決定日以降に事業を開始できます(交付決定前の支出は対象外)。第18回公募(予想)では、交付決定後から2026年12月末ごろまでが補助事業の実施期間となる見込みです。補助対象経費として認められるには、以下の条件を満たす必要があります。

- 銀行振込など客観的証拠がある支払いであること

- 交付決定日以降に発注・納品・支払いが完了していること

- 見積書・請求書・納品書・契約書など証憑資料を保管していること

なお、事業内容の変更が生じた場合は、事前に変更申請が必要です。無断での変更は補助対象外となります。

5. 実績報告

補助事業が終了したら、速やかに「実績報告書」を提出します。第18回公募(予想)では、実績報告書の提出期限は、事業終了から30日以内、かつ2027年1月上旬~中旬ごろまでの提出が必要になる見込みです。実績報告はJグランツ経由、または郵送でも提出可能です(※報告書に限っては郵送可)。

6. 補助金額の確定・入金

提出された実績報告が認められると「補助金確定通知書」が届きます。その後、事務局に補助金の請求(精算払)を行い、補助金が指定口座へ振り込まれます。不備があると修正・追加資料の提出が求められますので、関連資料はすべて整理・保管しておきましょう。

7. その後の事業効果報告と書類保管

補助金の入金で手続きは完了ではありません。事業終了から1年を目安に「事業効果報告書」の提出が必要です。

また、補助事業に関する書類は、補助事業の終了年度の翌年度末から起算して5年間(=2032年3月31日まで)の保管が義務付けられています。監査などに備え、速やかに提出できるよう整理しておきましょう。

必要な手続きを1つずつ確実にこなしていけば、初めての申請でも問題ありません。特に「事業支援計画書の発行」と「GビズID取得」は早めの行動がカギです。補助金を有効に活用するためにも、スケジュールを逆算して準備を進めていきましょう。

小規模事業者持続化補助金の必要書類を不備なく準備する方法

持続化補助金活用の注意点

持続化補助金活用の注意点は以下3点です。

- 商工会・商工会議所の支援が必須

- 申請書類の不備や記載漏れに注意

- 事業完了と実績報告の提出が必須

1. 商工会・商工会議所の支援が必須

小規模事業者持続化補助金の申請には、地域の商工会または商工会議所による支援が不可欠です。具体的には、申請に先立って「事業支援計画書(様式4)」の発行を受ける必要があります。

この計画書は、商工会・商工会議所の担当者が申請事業者と面談し、事業計画の内容を確認・助言したうえで発行されるもので、申請の要件に該当します。

2. 申請書類の不備や記載漏れに注意

申請書類に不備がある場合、例えば記入漏れや添付資料の不足、記載内容の不整合などが見受けられると、審査において大きく減点される可能性があり、場合によっては不採択となることもあります。

そのため、申請前には記載内容の正確性を十分に確認し、必要であれば商工会・商工会議所の担当者や第三者のチェックを受けることが推奨されます。

また、申請には「GビズIDプライムアカウント」の取得が必須であり、必要な書類はすべて電子データとしてJグランツにアップロードする形で申請を行います。

3. 事業完了と実績報告の提出が必須

この補助金は後払い方式であるため、補助事業を交付決定後に実施し、その完了後に所定の実績報告を提出しなければ、補助金は支払われません。補助対象となる経費は、交付決定日以降に発注・納品・支払いが完了したものである必要があり、すべての作業は補助事業実施期間内、

さらに、実績報告書には契約書、見積書、納品書、請求書、振込記録などの証憑資料の添付が求められます。これらを期限内に提出しない場合、補助金が不交付となる、あるいは返還を命じられる可能性があります。

2025年度、持続化補助金に採択されたい方はこちら!

「補助金は申請すれば受給できる」わけではありません。

厳しい審査をクリアする必要があり、4社に1社しか通過できない難関補助金も多いのです。

審査通過率を飛躍的に上げるには、申請サポート会社の力を借りるのが鉄則!

提出書類の抜け・漏れがないように、弊社が万全のサポートで審査通過を目指します。

弊社がサポートさせていただいた方のお喜びの声

弊社は補助金申請のサポートを行っており、これまでに90億円以上の申請総額、3,000件以上の申請実績があります。

専門家による的確なアドバイスとサポートで、御社を採択へ導きます!

サポートさせていただき見事採択された方々のお喜びの声をご紹介します。

「簡単な内容を伝えただけで、立派な書類に仕上げていただきました。急な変更にもすぐ対応してくれて、とても満足です!」

「電話やメールで手続きが完了するので非常に楽でした!LINEでも相談できる気軽さもよかったです。」

「必要な情報を渡すだけで専門家がすべて対応してくれます!リアリゼイションのマニュアルを活用すれば、必要なところを穴埋めするだけで書類ができますし、とにかく時間が浮いて、本業に集中することができました!」

補助金に関するお悩みやご相談がある方は、以下のお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせくださいませ。担当者があなたのお悩みに丁寧に回答いたします!

監修者からのワンポイントアドバイス

本補助金は補助対象経費の幅が広く、小規模事業者の皆様に大人気の補助金です。既存事業の発展・拡大に本補助金を活用できるため様々な業種の方々が申請をされています。商工会、商工会議所に所属していなくても申請できますのでご安心下さい。

過去16回の平均採択率は約60%でしたが、

過去16回の平均採択率は約60%でしたが、