登記簿謄本の郵送申請についてわかりやすく解説!

登記簿謄本の郵送申請は、直接法務局へ出向く必要がなく、自宅や職場で手続きが可能です。

一方で、準備するものや登記簿謄本が届くまでの注意点があるので、今回は登記簿謄本の郵送申請について解説します。

この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。

慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。

登記簿謄本の郵送申請の特徴3つ

はじめに、登記簿謄本を郵送申請する際の特徴を3つ解説します。

- 手続きが比較的簡単

- 自宅や職場で申請できる

- 返信用封筒と切手が必要

手続きが比較的簡単

登記簿謄本の郵送申請は、比較的簡単に手続きできる点が大きな特徴です。

法務局のホームページからダウンロードできる申請書を記入し、必要書類を同封して郵送するだけで申請が完了します。

窓口に出向く必要がないため、平日に時間が取れず忙しい人にとっても利用しやすい方法です。

また、手続きの流れも明確で、必要な項目を順に揃えていけば、特別な専門知識がなくても申請を進められる仕組みになっています。

不明点があっても、法務局のホームページや電話で問い合わせることで対応できるため、初めて申請する方でも安心して利用することができます。

自宅や職場で申請できる

登記簿謄本の郵送申請は、法務局へ直接出向く必要がなく、自宅や職場から手続きを完了できる点が大きな利点です。

申請作業はすべて自分のペースで進めることができるため、法務局に訪問するのが難しい方にとって、非常に便利な手段といえます。

特に忙しいビジネスパーソンや遠方に住んでいる方にとっては、移動の手間が省けることによる時間的コストの削減にもつながります。

また、郵送であれば必要な準備物を一つひとつ確認しながら進められるため、記入漏れや不備を事前にチェックしやすいというメリットもあります。

返信用封筒と切手が必要

登記簿謄本を郵送で申請する場合には、法務局から証明書を返送してもらうための返信用封筒と、所定の切手が必要になります。

これは、申請者が受け取り方法として郵送を選んだ際に必ず準備しなければならないものです。

返信用封筒には、申請者自身の住所と氏名を正確に記載し、必要な金額分の切手を貼付しておきます。

封筒のサイズは、証明書を折らずに入れることができる角形2号サイズが一般的です。

切手の金額は、請求する通数や封筒の重さによって異なるため、心配な場合はやや多めに貼っておくと返送遅延を防げます。

返信用封筒や切手に不備があると、証明書が返送されず手続きが完了しない可能性があります。

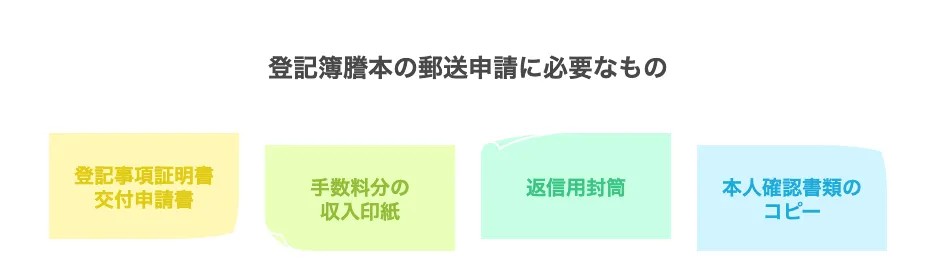

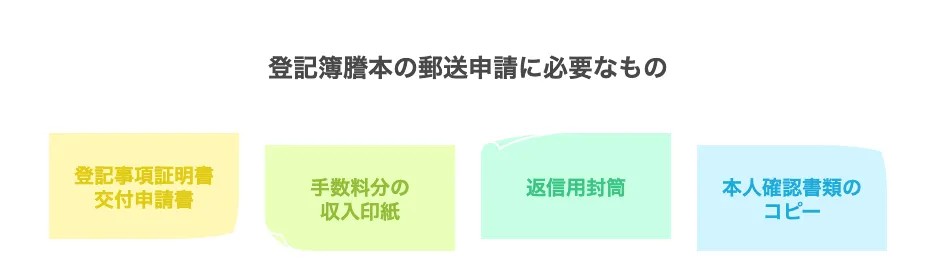

登記簿謄本の郵送申請に必要なもの

登記簿謄本を郵送で申請する際には、いくつかの書類や準備物が必要となります。

まず必要となるのが、登記事項証明書交付申請書です。この申請書は、法務局のホームページからダウンロードできます。

申請書を印刷し、申請者の住所・氏名・電話番号、不動産の所在地・地番・家屋番号などの必要事項を正確に記入しましょう。

記載内容に不備があると手続きが遅れることがあるため、十分に確認してから提出します。

次に、手数料分の収入印紙を用意し、申請書に貼付します。収入印紙は、法務局や郵便局などで購入できます。

さらに、証明書を返送してもらうための返信用封筒も必要です。

封筒には申請者の住所と氏名を記入し、必要分の切手を貼付して同封します。

証明書が折らずに収まる角形2号の封筒が一般的で、不足があると返送されない場合があるため注意が必要です。

加えて、必要に応じて本人確認書類のコピーも求められることがあります。

通常は不要ですが、法務局の判断や特別な事情がある場合には、運転免許証やマイナンバーカードのコピーなどを添付します。

法人が申請する場合には、代表者事項証明書の写しなど、会社に関する証明書類の提出が必要になることもあります。

法務局の案内に従って、適切な書類を準備してください。

登記簿の郵送申請にかかる費用

登記簿謄本を郵送で申請する際には、複数の費用が発生します。

主に必要となるのは、証明書発行の手数料、返信用封筒の準備費、切手代です。

まず、登記事項証明書の発行手数料として、1通あたり600円の収入印紙が必要です。

この金額は、法務局窓口と郵送申請で共通の料金となっており、収入印紙は郵便局や法務局の庁舎内で購入できます。

複数通を請求する場合には、通数分の金額を合算して用意します。

次に、返信用封筒の準備が必要です。文具店や郵便局で1枚数十円程度で購入できます。

再利用封筒やサイズの小さい封筒は、返送時に書類が傷つく恐れがあるため避ける方が安全です。

加えて、返信用封筒には切手を貼付する必要があります。

不足があると返送されない可能性があるため、やや余裕を持った金額の切手を用意するのが安心です。

登記簿謄本の郵送申請手順

ここでは、登記簿謄本の郵送申請の手順について詳しく解説します。

- 申請書を準備する

- 申請に必要なものを準備する

- 必要書類を封入する

- 法務局へ書類を郵送する

- 法務局から郵送で書類を受け取る

1.申請書を準備する

登記簿謄本の郵送申請を始めるにあたり、まず準備すべきなのが「登記事項証明書交付申請書」です。

この申請書は、登記簿謄本を発行するために必要な情報を記載するもので、申請者が求める証明書の種類や通数、不動産や法人に関する詳細を明記する必要があります。

申請書は法務局のホームページからダウンロードすることができ、自宅や職場で印刷・記入が可能です。

印刷環境がない場合は、最寄りの法務局の窓口でも入手することができます。

申請者の住所・氏名・電話番号に加え、不動産の所在地・地番・家屋番号、または法人の場合は法人名・本店所在地などの正確な情報を記載します。

証明書の種類や通数も忘れずに記入しましょう。

内容に誤りがあると手続きが遅れることがあるため、記載事項は必ず見直し、必要に応じて法務局の記入例を参考にすると安心です。

2.申請に必要なものを準備する

申請書の準備が整ったら、登記簿謄本の郵送申請に必要な書類や物品を一式そろえます。

必要なものを漏れなく用意することで、申請後のやり取りや再提出の手間を防ぐことができます。

まず、登記事項証明書の発行に必要な手数料を、収入印紙で準備します。

収入印紙は法務局や郵便局で購入でき、申請書に所定の金額分を貼付します。

証明書の通数によって金額が異なるため、あらかじめ確認しておくと安心です。

次に、返信用封筒を用意します。

この封筒には、申請者自身の住所と氏名を記入し、必要分の切手を貼っておく必要があります。

証明書を折らずに送付できる角形2号の封筒が一般的で、複数通を請求する場合は重さに応じて切手の金額を調整してください。

また、郵送申請では通常不要とされることが多いものの、法務局からの指示や申請内容によっては、本人確認書類のコピーを求められることがあります。

そのため、運転免許証やマイナンバーカードなどの写しも用意しておくと安心です。

法人による申請の場合には、代表者事項証明書など、法人の情報を証明する書類の写しが必要になる場合があります。

3.必要書類を封入する

申請書と必要な書類をすべて準備できたら、次に行うのが封筒への書類の封入作業です。

このとき、書類の不足や記載ミスがないかを再確認し、法務局に正確に届くよう丁寧に封入することが求められます。

封入する書類の基本セットは、まず「登記事項証明書交付申請書」です。

記入漏れや記載ミスがないか最終確認を行い、手数料相当の収入印紙が正しく貼られているかも併せて確認してください。

次に、「返信用封筒」を同封します。封筒には申請者の住所と氏名を明記し、必要な郵送料分の切手を貼っておきます。

証明書が折らずに入る角形2号の封筒を使うと、スムーズに返送してもらえます。

切手が不足していると返送が行われない場合があるため、念のため重量に応じた金額を事前に調べておくと安心です。

必要に応じて、本人確認書類のコピーや、法人申請の場合は会社の代表者事項証明書の写しなどを追加で封入します。

これらの書類が求められるケースは限定的ですが、事前に法務局の案内に従って判断してください。

すべての書類をそろえて封筒に入れたら、封を閉じる前にもう一度内容を確認しましょう。

特に申請書や収入印紙の貼付漏れや返信用封筒の記入忘れなどは、手続きに大きな遅れを生じさせる原因になります。

4.法務局へ書類を郵送する

必要な書類をすべて封入したら、次に行うのが法務局への郵送手続きです。

この段階では、提出先の法務局の宛先を正しく確認し、確実に届くように送付方法にも注意を払う必要があります。

登記事項証明書の申請は、対象となる不動産や法人を管轄する法務局に送付します。

どの法務局が該当するかは、法務局の公式ホームページで確認することができます。

提出先を誤ると処理されずに返送される恐れがあるため、申請内容に応じた管轄法務局を正確に特定してください。

郵送に使用する封筒は、書類が折れずに入るサイズで、厚みや重さに応じて適切な郵便料金を支払う必要があります。

普通郵便でも申請は可能ですが、追跡や配達証明ができる簡易書留などを利用すれば、万が一の郵便事故にも備えることができます。

宛先の記載は、法務局の正式名称、部課名(例:不動産登記係・商業登記係など)、所在地を正確に書くことが重要です。

封筒の表に赤字で「登記事項証明書交付申請書在中」と明記しておくと、スムーズな処理につながります。

すべての準備が整ったら、最寄りの郵便局から発送します。郵送後は証明書が返送されるまでに数日から1週間程度かかるのが一般的です。

5.法務局から郵送で書類を受け取る

法務局に申請書類を郵送すると、受付・処理が行われたのち、登記簿謄本(登記事項証明書)が返信用封筒で返送されます。

申請に不備がなければ、通常は申請書到着から数日から1週間程度で受け取ることができます。

返送される封筒には、申請時に用意した返信用封筒がそのまま使用されます。

そのため、宛先の住所・氏名に誤りがないか、切手の金額が不足していないかなど、申請前の段階での確認が非常に重要です。

不備があると法務局から返送されなかったり、別途連絡が必要になるケースもあります。

また、返送された証明書の内容についても、受け取り後に確認しておくことが望ましいです。

申請内容と異なる場合や、必要な通数と一致しない場合は、速やかに所管の法務局に問い合わせましょう。

参考:会社・法人の登記事項証明書の郵送請求

オンライン申請(郵送受け取り)をする場合の手順

登記簿謄本の取得方法として、オンライン申請をした後、郵送で受け取るという方法もあります。

ここではオンライン申請後、郵送受け取りする場合の手順を解説します。

- 申請者情報の登録

- オンライン申請の実施

- 手数料を電子納付する

- 申請内容を確認して送信

- 証明書を郵送で受け取る

1.申請者情報の登録

オンラインで登記簿謄本を申請し、郵送で受け取るためには、最初に「登記ねっと」への申請者情報の登録が必要です。

これは、電子申請を行うための前提となる手続きであり、一度登録すれば繰り返し利用することができます。

登録は、同システムの公式サイトから行います。

まず、利用規約に同意し、メールアドレスを入力して仮登録を行います。

仮登録が完了すると、入力したメールアドレス宛に本登録用のURLが送られてきますので、そのURLにアクセスして本登録を進めます。

本登録では、氏名、住所、連絡先電話番号、電子メールアドレスなどの基本情報に加え、申請に使用するユーザーIDやパスワードの設定が求められます。

法人の場合は、会社名や代表者氏名などの情報も入力する必要があります。

登録が完了すると、マイページが利用できるようになり、申請履歴の確認や電子納付の手続きなどが可能になります。

オンライン申請を円滑に進めるためには、これらの情報を正確に入力し、誤りがないように管理しておくことが重要です。

この登録作業は一度行えば繰り返す必要はありませんが、内容に変更が生じた場合には、適宜情報の更新が必要となります。

2.オンライン申請の実施

申請者情報の登録が完了したら、次に登記簿謄本のオンライン申請を行います。

申請は「登記ねっと」のマイページにログインし、画面の案内に従って必要事項を入力していきます。

申請の際には、取得したい証明書の種類を選択し、通数を指定します。

また、不動産に関する証明書を請求する場合は所在地・地番・家屋番号を、法人に関する証明書であれば法人名や本店所在地などを正確に入力します。

入力ミスがあると手続きが遅れたり、証明書が正しく発行されない可能性があるため、慎重に確認しながら進めることが重要です。

オンライン申請では、手書きによる記載ミスを防げる一方、システム上の選択ミスや入力漏れには注意が必要です。

また、郵送での受け取りを希望する場合は、受け取り方法の選択肢で「郵送による送付」を選びます。

このとき、証明書の送付先として登録された住所に誤りがないかも合わせて確認しておきます。

すべての入力が完了したら、内容を保存し、次のステップである手数料の電子納付に進みます。

オンライン申請の受付は、平日の8時30分から21時までとなっているため、受付の時間に気をつけましょう。

3.手数料を電子納付する

オンラインで登記簿謄本を申請したあとは、申請内容に基づいて発行手数料を電子納付します。

オンライン申請後、郵送受け取りをする場合は、1通あたり520円と郵送申請よりも安くなります。

電子納付には、「Pay-easy(ペイジー)」対応のインターネットバンキングやATMを利用します。

申請が完了すると、マイページに「手数料納付依頼」が表示されるため、その内容に従って支払い手続きを行います。

Pay-easyを利用する場合は、収納機関番号、納付番号、確認番号などが自動的に発行されます。

これらを用いて、自分が契約している金融機関のインターネットバンキングやATMで納付します。

時間帯によっては金融機関のメンテナンスが行われていることもあるため、余裕をもって手続きを進めることが重要です。

また、電子納付が完了すると、その情報が法務局に自動的に反映され、手続きが本格的に進行します。

納付が完了しないまま一定期間が経過すると、申請が自動的に失効してしまう場合もあるため、申請後は速やかに支払いを行うようにしましょう。

4.申請内容を確認して送信

手数料の電子納付が完了したら、次は申請内容の最終確認を行い、登記簿謄本の申請を正式に送信します。

ここでは、入力した情報に誤りがないかを慎重に確認することが重要です。

確認すべき主な項目としては、申請者の氏名・住所・連絡先、不動産や法人の情報(所在地、地番、本店所在地など)、取得したい証明書の種類と通数、受け取り方法などが挙げられます。

これらの情報に誤りがあると、証明書が正しく発行されなかったり、郵送先に届かないといったトラブルが発生する可能性があります。

また、申請画面では入力内容が一覧で表示されるため、ひとつずつ確認しながら進めることができます。

不明点や入力ミスに気づいた場合は、送信前に修正することが可能です。送信後は訂正ができないため、この確認作業が非常に重要です。

内容に問題がなければ、「送信」ボタンを押して申請を完了させます。

送信後は、システム上で申請受付完了のメッセージが表示され、マイページから申請履歴を確認できるようになります。

申請番号や受付日時などは、後日問い合わせや進捗確認をする際に必要となることがあるため、控えておくと安心です。

5.証明書を郵送で受け取る

オンライン申請の手続きを完了すると、指定された住所宛に登記簿謄本(登記事項証明書)が法務局から郵送されます。

申請内容に不備がなければ、通常は数日から1週間程度で証明書が届きます。

証明書は、オンライン申請時に入力した申請者情報に基づいて発送されます。

そのため、氏名や住所に誤りがあると届かない可能性があるため、申請前の入力確認が重要です。

また、受取先として法人を指定した場合でも、記載住所に間違いがないかを十分に確認しておく必要があります。

郵送で届く証明書は、通常の郵便として配達されるため、特別な手続きは不要ですが、ポストに確実に届くよう、表札の表示や郵便受けの管理にも注意しておくとよいでしょう。

万が一、申請から1週間以上経過しても証明書が届かない場合は、法務局や登記ねっとのマイページから申請状況を確認し、不明な点があれば所管の法務局へ問い合わせを行いましょう。

登記簿謄本の種類

登記簿謄本の種類について解説します。

- 代表者事項証明書

- 履歴事項全部証明書

- 現在事項全部証明書

- 閉鎖事項全部証明書

代表者事項証明書

代表者事項証明書は、法人の代表者に関する情報を証明するための登記事項証明書の一種です。

具体的には、会社の商号や本店所在地に加えて、現在の代表者の氏名や住所、就任日などが記載されています。

この証明書は、代表権を有する人物を公的に証明するために使用され、銀行口座の開設や各種契約、許認可申請など、さまざまな場面で必要とされます。

他の登記簿謄本と異なり、会社の沿革や過去の代表者の情報は含まれておらず、あくまで「現在の代表者」に関する事項のみが記載されている点が特徴です。

情報が簡潔で目的が限定されているため、必要な情報だけをすぐに確認したい場合に適しています。

申請時には、他の登記事項証明書と同様に、証明書の種類として「代表者事項証明書」を選択し、法人名や本店所在地などの情報を正確に記入する必要があります。

なお、法人の登記内容に変更があった場合は、反映までに一定の期間を要するため、取得時点の情報が反映されているかを確認することも重要です。

代表者事項証明書の取得方法をまとめたコラムも参考にしてください。

代表者事項証明書の取り方は法務局で|取得方法別にご紹介!

履歴事項全部証明書

履歴事項全部証明書は、法人に関する登記事項の「現在の情報」と「過去の履歴」をすべて記載した証明書であり、会社の沿革や変更の経緯を詳細に確認できる点が特徴です。

たとえば、会社の設立年月日、商号の変更、本店の移転、資本金の増減、役員の就任・退任履歴などが記録されています。

この証明書は、企業の信用調査や取引開始前の相手先確認、官公庁への提出書類として幅広く利用されます。

また、登記内容に変更が多い法人や、過去の役員構成や本店所在地の変遷を確認したい場合には、この証明書が最も適しています。

申請時には、「履歴事項全部証明書」の種類を指定し、法人名、本店所在地などを正確に記入する必要があります。

情報量が多いため、必要な情報だけを確認したい場合には、他の証明書と使い分けることが有効です。

取得する際は、登記内容が法務局に反映された時点までの情報が記載されるため、直近の変更登記が未反映である可能性も考慮し、必要に応じて取得日を調整することも検討されます。

履歴を網羅的に把握したい場面では、この証明書が最も信頼性の高い資料となります。

履歴事項全部証明書の取得方法や手数料についてまとめたコラムも参考にしてください。

履歴事項全部証明書の料金(手数料)は申請方法によって異なります

現在事項全部証明書

現在事項全部証明書は、法人に関する登記事項のうち「現在有効な情報のみ」を記載した登記簿謄本の一種です。

具体的には、会社の商号、本店所在地、事業目的、資本金、代表者の氏名や役職、役員の構成など、登記簿上で現在効力を持つ内容だけが表示されます。

この証明書は、過去の変更履歴を含まないため、情報が簡潔で見やすく、必要な現状のみを把握したい場合に適しています。

たとえば、契約先企業の登記情報を確認したいときや、官公庁への提出資料として最新情報を求められた際に広く活用されています。

申請時には、「現在事項全部証明書」を選択し、法人名や本店所在地を正確に記載します。

履歴事項全部証明書との違いは、過去の変更履歴が省略されている点であり、情報量が少ない分、必要な現時点の内容を効率よく確認できるという利点があります。

ただし、過去の登記事項の推移や変更経緯を把握する必要がある場合には、この証明書だけでは不十分となるため、履歴事項全部証明書との使い分けが重要です。

現在事項全部証明書について詳しく知りたい方は、下記コラムをご確認ください。

現在事項全部証明書の取り方は?3つの取得方法を解説

閉鎖事項全部証明書

閉鎖事項全部証明書は、すでに登記簿が閉鎖された法人や不動産に関する過去の登記内容を証明する書類です。

これは、解散や合併などにより登記簿の効力が終了した法人、あるいは地番の変更や統合などで現在は使われていない不動産登記に関して、当時の登記事項を確認するために使用されます。

この証明書には、登記簿が閉鎖されるまでに記録されたすべての情報が記載されており、過去の状況を正確に把握することができます。

たとえば、ある法人が過去に存在していたかどうかを調べたい場合や、旧土地台帳の情報を確認したい場合に活用されます。

申請時には、「閉鎖事項全部証明書」の種類を選び、対象となる法人名や本店所在地、または不動産の所在地や地番などを正確に記入します。

登記簿が閉鎖されているため、通常の証明書とは異なり、事前にその登記が閉鎖されているかどうかを確認しておくことが重要です。

また、閉鎖事項全部証明書は、現在の登記情報とは異なり、取引や契約にそのまま使用できるものではありません。

あくまで過去の参考資料としての性格が強く、法的効力のある登記の現況を知るためには、現在事項の証明書を別途取得する必要があります。

閉鎖事項証明書の取得方法についてのコラムもチェックしてみてください。

閉鎖事項証明書の取り方は「3種類」あります

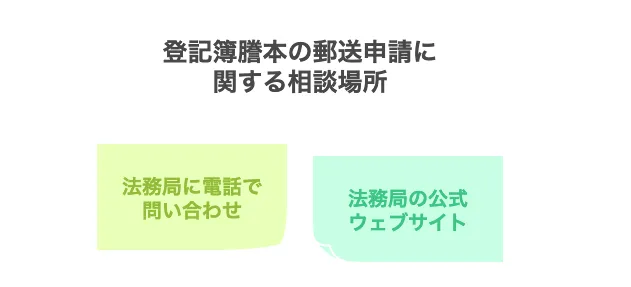

登記簿謄本の郵送申請に関する相談場所

登記簿謄本の郵送申請に不安がある場合は、事前に専門機関で相談することで申請ミスや書類不備を防ぐことができます。

一番の相談場所としては、申請先となる法務局です。

郵送前に電話で問い合わせをすれば、必要書類や記入方法、返信用封筒の準備について具体的な案内を受けられます。

法務局の公式ウェブサイトでも、郵送申請に関する最新の様式や記載例が提供されています。

登記簿謄本を確実に取得するためには、事前の相談によって不備のリスクを軽減することが有効です。

参考:法務局

まとめ

今回は登記簿謄本の郵送申請方法について解説しました。

郵送申請は自宅や職場など、手続きはどこでもできるメリットがありますが、他の申請方法と比較すると少々費用がかかる点に注意しましょう。

また、登記簿謄本が届く日数も即日ではないため、提出予定日を考慮して申請するようにしてください。

今回のコラムを参考に、郵送申請の手順や必要なものを確認しておきましょう。

法人証明書請求もご活用ください!

郵送申請を考えているが、必要事項を記入したり郵送の準備をしたりと、面倒に感じている方もいるかもしれません。

そんな方は、弊社が提供している、Rakulia法人証明書請求をぜひ活用してください。

Rakulia法人証明書請求では、申請にかかる手間を省き、最短1分で申請が可能です。

また、申請はオンラインで行うので、どこでも申請できます。

詳細は、下記のリンクからチェックしてください!