会社設立後に登記簿謄本はいつから取れる?条件を確認しよう

会社設立後に登記簿謄本を取る場合は、登記手続きを完了させた後、取得が可能です。

今回は会社設立後に登記簿謄本はいつ取れるのか、登記簿謄本を取る際のポイントを解説します。

この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。

慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。

会社設立後に登記簿謄本はいつ取れる?

会社設立後に登記簿謄本を取得できるのは、法務局で登記が完了した後です。

会社の設立登記を申請した日が設立日となりますが、実際に登記が完了するまでには通常1週間前後かかります。

ですので、申請したその日に登記簿謄本を取得することはできません。

登記完了までの期間は、申請を行う法務局の混雑状況や申請内容の正確性によっても変わります。

たとえば、3月や12月の繁忙期には申請が集中するため、処理に通常よりも時間がかかることがあります。

また、申請書類に不備があると補正が必要になり、その分登記完了が遅れる可能性もあるのです。

スムーズに登記を完了させるためには、事前に必要な書類を正しく準備し、内容に誤りがないか十分に確認してから申請するようにしましょう。

登記が完了すると、法務局の窓口やオンラインサービスを利用して登記簿謄本を取得できます。

登記完了日を確認する方法としては、登記申請時に発行される「受付票」に記載された受付番号をもとに、法務局の窓口や電話で問い合わせる方法があります。

確実に取得できるタイミングを把握するためには、登記申請後に法務局へ進捗状況を確認するのが有効です。

会社設立から登記簿謄本を取るまでの流れ

ここでは、会社設立から登記簿謄本を取るまでの流れを解説します。

会社設立の手続きをする

会社を設立するためには、まず定款の作成と認証を行います。

定款とは、会社の基本的なルールを定めた文書であり、公証役場で認証を受ける必要があります。

認証後は、資本金の払い込みや必要書類の準備を進め、法務局へ登記申請を行います。

登記申請時に必要な主な書類には、定款、設立登記申請書、発起人の決定書、代表取締役の就任承諾書、印鑑届書などがあります。

これらの書類に不備があると申請が受理されず、登記完了が遅れる可能性があるため、事前に正確な内容で準備することが大切です。

登記申請は会社の本店所在地を管轄する法務局で行います。

登記完了後に登記簿謄本を取得する

登記申請後、法務局での審査を経て登記が完了すると、登記簿謄本の取得が可能になります。

登記完了までの期間は通常1週間前後ですが、申請時期や法務局の混雑状況によって前後することがあります。

登記完了の確認方法としては、申請時に受け取る「受付票」の受付番号をもとに、法務局に問い合わせる方法が一般的です。

また、一部の法務局では登記の進捗状況をオンラインで確認できるサービスも提供されています。

登記が完了したら、登記簿謄本を取得できます。

取得方法としては、法務局の窓口、オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)、郵送請求の3つがあります。

急ぎで必要な場合は、法務局の窓口で直接請求すると即日発行が可能です。

一方、オンライン申請や郵送請求の場合は、受け取りまでに数日かかることがあります。

登記簿謄本は、銀行口座の開設、各種契約手続き、許認可申請など、さまざまな場面で必要になります。

設立後の手続きをスムーズに進めるためにも、登記簿謄本を速やかに取得し、必要な手続きを済ませておくことが重要です。

会社設立後に登記簿謄本を取得する際のポイント

会社設立後に登記簿謄本を取得する際のポイントを解説します。

- 必要枚数を確認する

- 有効期限を確認する

- 証明書の種類を把握しておく

必要枚数を確認する

登記簿謄本を取得する際には、事前に必要な枚数を確認しておくことが重要です。

理由としては、提出先ごとに原本が求められる場合があり、不足すると再取得の手間がかかります。

たとえば、金融機関で法人口座を開設する場合、ほとんどの銀行において登記簿謄本の提出を求められます。

加えて、税務署や都道府県税事務所への届出、社会保険や労働保険の加入手続きなどでも必要となるケースが多いです。

また、取引先との契約や融資の申し込み時にも提出を求められる場合があるため、あらかじめ用途を想定し、余裕をもって取得しましょう。

登記簿謄本の取得には手数料がかかりますが、一度にまとめて請求することで手続きの効率が向上します。

オンラインでの取得も可能なため、必要になった際にすぐ対応できるよう、取得方法も含めて準備しておくとよいでしょう。

有効期限を確認する

登記簿謄本に法的な有効期限はありませんが、登記簿謄本をいつ提出するのかを確認しておきましょう。

一般的に、金融機関の法人口座開設や融資の申し込みでは、登記簿謄本の発行日から3カ月以内のものが求められることが多いです。

また、税務署や社会保険関連の手続きでも、発行から一定期間内のものを提出するよう求められるケースがあります。

取引先との契約時に必要となる場合も、相手方が最新の会社情報を確認できるよう、発行日が新しいものを用意することが望ましいです。

登記簿謄本の有効期限は法律で明確に定められているわけではありませんが、提出先のルールによって異なります。

用途ごとに最新の情報を確認し、手続きを進めるタイミングに合わせて適切な時期に取得することが重要です。

証明書の種類を把握しておく

登記簿謄本を取得する際には、証明書の種類を正しく理解しておくことが大切です。

提出先によって求められる書類が異なり、誤った種類を取得すると、再度手続きをやり直す必要があります。

登記に関する証明書には、主に「現在事項全部証明書」と「現在事項一部証明書」の2種類があります。

登記簿謄本は、会社の登記事項がすべて記載された正式な書類であり、金融機関での口座開設や融資申請、官公庁への届出などで広く求められます。

一方、登記簿抄本は、特定の情報のみを抜粋したもので、必要な項目だけを証明する際に使用されることがあります。

また、「履歴事項全部証明書」や「閉鎖事項証明書」といった種類もあります。

履歴事項全部証明書は、過去の登記事項を含む書類で、企業の沿革を確認する際に必要となることがあります。

閉鎖事項証明書は、解散した法人などの登記情報を確認するために用いられます。

提出先がどの種類の証明書を求めているのかを事前に確認し、適切な書類を取得することが、スムーズな手続きを進めるために重要です。

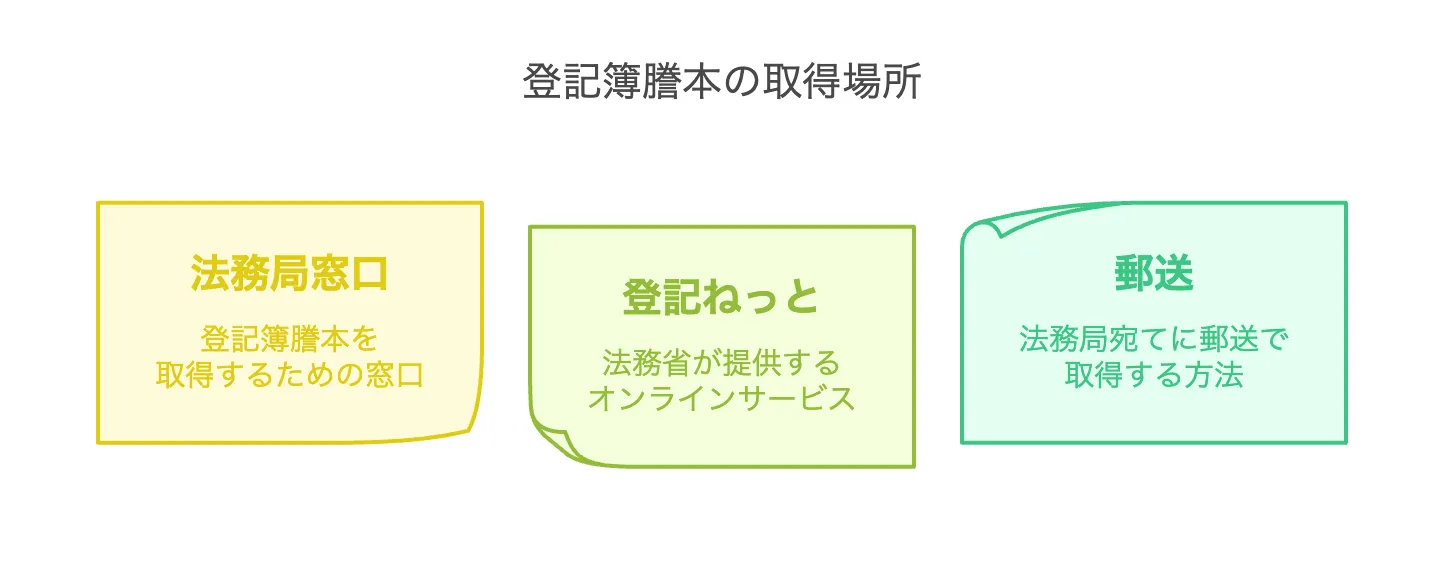

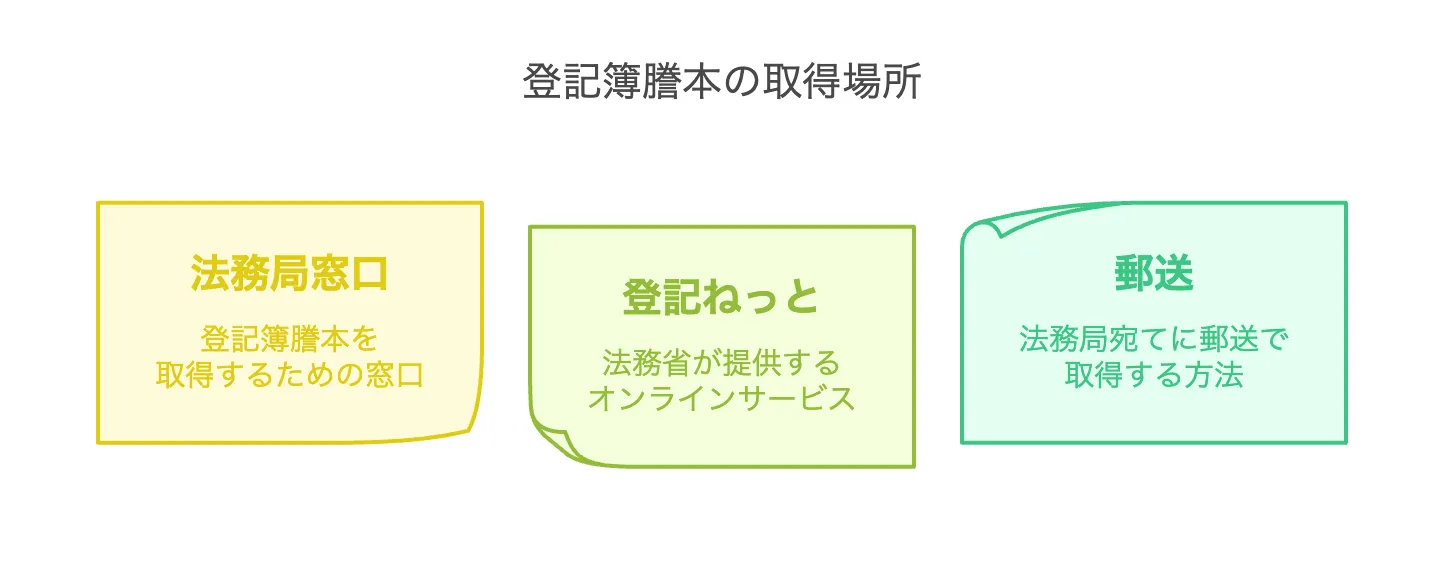

登記簿謄本の取得場所

登記簿謄本の取得場所ですが、最も一般的な取得方法は法務局の窓口です。

特に、急ぎで必要な場合には、窓口での申請が最も確実です。

ただし、法務局の開庁時間は平日9時から17時までとなっているため、事前にスケジュールを調整して訪問する必要があります。

また、法務省が提供する「登記ねっと」を利用すれば、オンラインで登記簿謄本を請求することも可能です。

この方法では、電子証明書を利用した電子登記簿謄本の取得や、郵送による登記簿謄本の請求ができます。

電子登記簿謄本は、電子ファイルとして即時にダウンロードできるため、迅速に取得できるのがメリットです。

ただし、電子データでの提出を認めていない銀行や行政機関もあるため、用途に応じて紙の謄本が必要かどうかを確認しておく必要があります。

さらに、法務局では郵送による登記簿謄本の請求も受け付けています。

この方法では、必要事項を記入した申請書とともに、返信用封筒(切手付き)および手数料分の収入印紙を同封して法務局に送付します。

遠方に住んでいて法務局に行くことが難しい場合や、オンライン申請が利用できない場合に適した方法です。

登記簿謄本は、銀行口座開設や融資申請、各種契約手続きなどで必要となるため、用途に応じて円滑に手続きを進めましょう。

法人登記簿謄本の取り方

ここでは、法人登記簿謄本の取り方について解説します。

- 郵送

- オンライン

- 法務局の窓口

1.郵送

登記簿謄本の取り方として、法務局に郵送で申請する方法があります。

窓口に行く時間がない場合や、オンライン申請に不慣れな場合に便利です。

申請の流れ

- 法務局のホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入

- 手数料分の収入印紙を貼付

- 返信用封筒(切手付き)を同封し、法務局に郵送

- 数日後に登記簿謄本を受け取る

郵送申請の場合、取得にかかる費用は600円と、一番高いのが特徴です。

また、取得までに1週間程度かかることがあるため、余裕をもって申請する必要があります。

返信用封筒の切手を適切に貼付し、スムーズな受け取りを確保することが重要です。

参考:会社・法人の登記事項証明書の郵送請求

2.オンライン

法務省が提供する「登記ねっと」を利用すれば、自宅やオフィスからインターネット経由で登記簿謄本を請求できます。

申請の流れ

- 法務省の「登記・供託オンライン申請システム」にアクセス

- 法人名や法人番号を入力し、取得したい謄本の種類を選択

- 電子納付で手数料を支払う

- 郵送または電子ファイルで謄本を受け取る

オンライン申請は、受け取り方法によって金額が変わります。

オンライン申請後、郵送で受け取る場合は520円、オンライン申請して法務局で直接受け取る場合は490円です。

申請には法務省の専用システムを利用するため、事前に登録が必要な点に注意しましょう。

また、電子登記簿謄本は即時取得可能ですが、紙の謄本を郵送で受け取る場合は数日かかるので、提出期限も良く確認しておくと安心です。

参考:登記ねっと

3.法務局の窓口

最も確実で即日発行が可能なのが、法務局の窓口での申請です。

会社の本店所在地を管轄する法務局に直接行き、申請書を提出すれば、その場で登記簿謄本を受け取ることができます。

申請の流れ

- 法務局に設置されている申請書に必要事項を記入する

- 申請書と手数料分の収入印紙を提出する

- 窓口で謄本を受け取る

窓口申請の場合、取得にかかる費用は600円です。

注意点として、受付時間は平日9時~17時なので、受付時間内に訪問する必要があります。

ちなみに、本店所在地以外の法務局でも全国の法人登記簿を取得できる点も特徴です。

法人登記簿謄本は、必要なタイミングで確実に取得できるように、最適な方法を選ぶことが大切です。

特に、急ぎの場合は法務局の窓口、コストを抑えたい場合はオンライン申請、時間に余裕がある場合は郵送申請を利用するとよいでしょう。

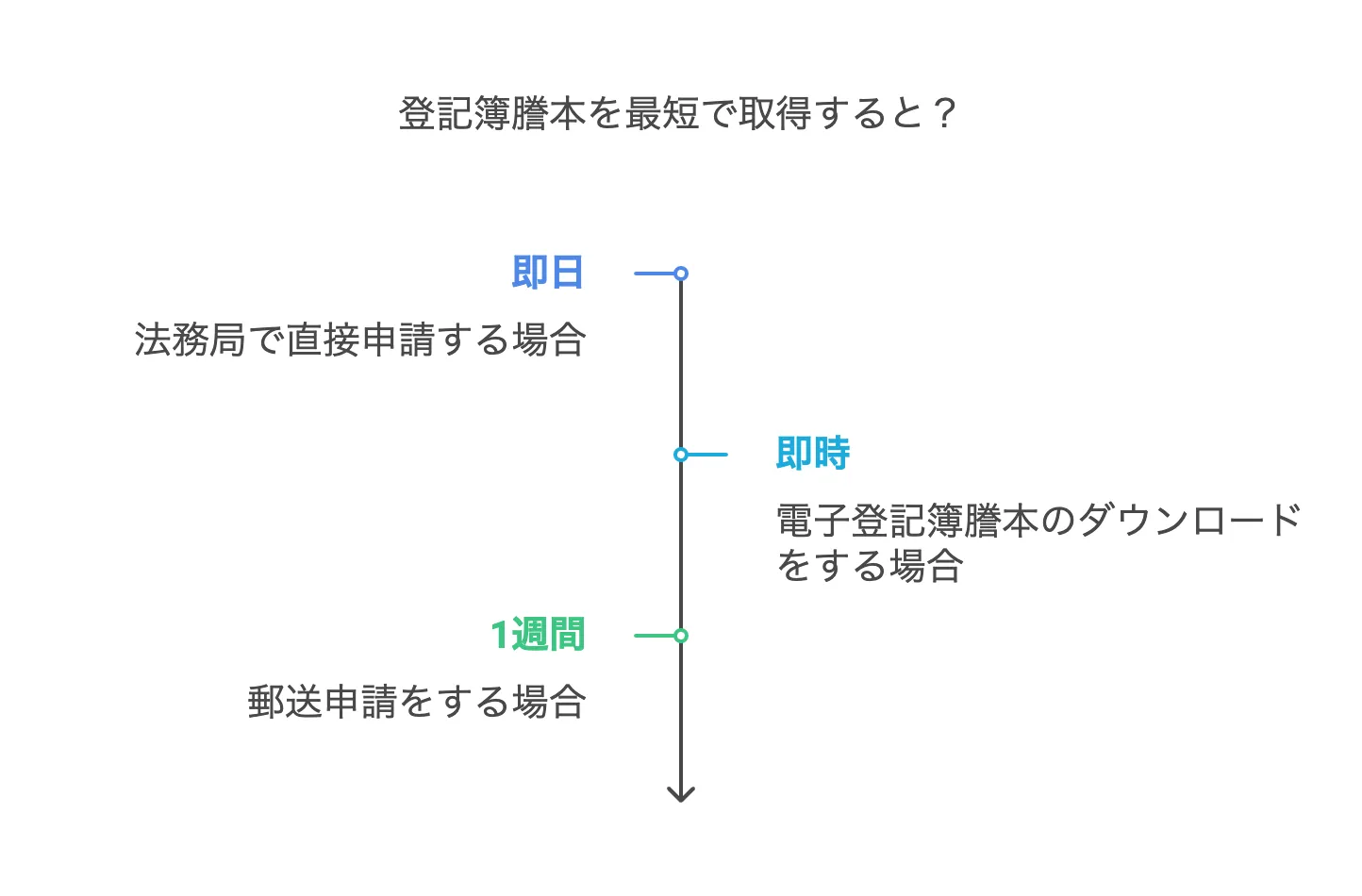

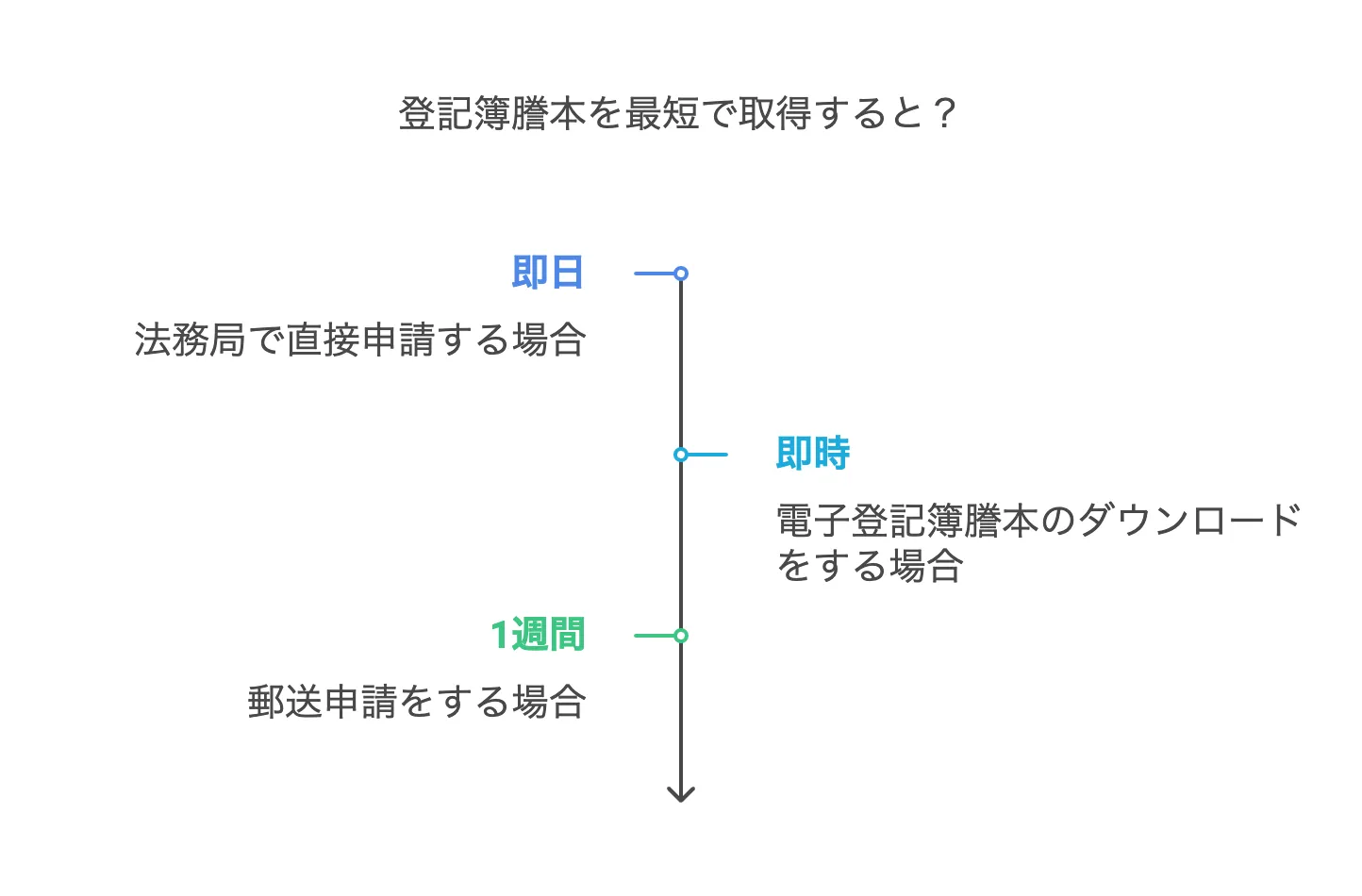

登記簿謄本の申請から取得まで最短どのくらいかかる?

登記簿謄本の取得にかかる時間は、申請方法によって異なります。

最も早く登記簿謄本を取得できる方法は、法務局の窓口で直接申請することです。

申請書を提出し、手数料を支払えば、即日で登記簿謄本を受け取ることができます。

しかし、窓口の混雑状況によって待ち時間が発生する場合があります。

また、法務局の開庁時間(平日9時~17時)のみ対応可能です。休日や祝日は対応してもらえないので、注意しましょう。

次にオンラインで登記簿謄本を取得する場合についてです。

電子登記簿謄本を選択した場合は、即時ダウンロードが可能です。 一方、紙の謄本を郵送で受け取る場合は、発送までに時間がかかります。

電子登記簿謄本はPDF形式で取得できますが、提出先によっては紙の謄本が必要な場合があるのでよく確認しましょう。

また、紙の謄本を郵送で請求した場合、法務局の処理状況や郵送期間によって日数が変動するので注意が必要です。

最後に郵送で登記簿謄本を請求する場合です。

郵送申請では、申請書の郵送と返信に時間がかかるため、最も時間がかかる方法となります。

具体的には、数日〜1週間程度かかるとされています。

申請書類に不備があると処理が遅れる可能性があります。

返信用封筒の切手料金を適切に設定しないと、返送が遅れる場合があります。

登記簿謄本を最短で取得するには、法務局の窓口で直接申請するのが最も早く、30分~1時間程度で受け取れます。

オンライン申請で電子謄本を取得する場合も即時対応が可能です。

ただし、紙の謄本が必要な場合は、窓口申請または郵送対応を選択する必要があります。

会社設立後の登記簿謄本の取得に関する相談場所は?

会社設立後に登記簿謄本を取得する際、手続きや取得方法について不明な点がある場合は、専門機関に相談しましょう。

- 法務局

- 税理士

- 司法書士

- 行政書士

- 商工会議所

1.法務局

登記簿謄本の取得に関する最も基本的な相談先は、法務局です。

法務局では、登記申請の進捗状況の確認や、取得方法に関する説明を受けることができます。

法務局では、主に登記申請の進捗状況の確認や取得に必要な書類や手数料、登記簿謄本の取得方法についての相談が可能です。

相談の方法は、窓口相談と電話相談(どちらも平日の9時〜17時の間)、そして法務局のウェブサイトで相談が受けられます。

参考:法務局(よくある質問)

2.司法書士

司法書士は、会社の登記手続き全般をサポートする専門家です。

登記簿謄本の取得だけでなく、設立登記や役員変更登記などの手続きについても相談できます。

司法書士では、会社設立時の登記手続きの代行や登記簿謄本の取得代行、登記事項の変更手続きについてアドバイスが受けられます。

有料ですが、司法書士事務所に直接問い合わせるか、各都道府県の司法書士会の無料相談会を利用しましょう。

3.行政書士

行政書士は、会社設立に関する書類作成の専門家です。

登記自体の代理申請はできませんが、登記簿謄本の取得に関する一般的なアドバイスを受けることができます。

行政書士は、許認可申請のサポート、登記簿謄本の取得方法の案内、会社設立時の定款作成や手続きのサポートといった、行政手続きを得意としています。

相談する場合は、こちらも有料ですが行政書士事務所に直接相談する。日本行政書士会連合会の無料相談会を利用することが可能です。

また、行政書士では補助金申請も、サポートしてくれます。申請予定の補助金がある方は、下記のコラムも参考にしてください。

小規模事業者持続化補助金申請は行政書士に申請代行を依頼可能?

4.商工会議所

商工会議所は、中小企業や新規法人向けに各種サポートを提供する機関です。

登記簿謄本の取得に関する直接的な支援は行っていませんが、会社設立後の手続きや経営に関するアドバイスを受けられます。

商工会議所は、会社設立後の各種手続きに関する相談や企業支援制度や補助金の案内など、経営に関する支援が強いです。

商工会議所に相談する場合は、最寄りの商工会議所に問い合わせたり、企業向けの無料相談会を活用したりするとよいです。

参考:日本商工会議所

5.税理士

税理士は、会社の税務手続きや経理管理をサポートする専門家です。

登記簿謄本の取得そのものには直接関与しませんが、法人設立後の税務申告や銀行口座開設のために登記簿謄本が必要になるケースもあるため、取得方法を含めたアドバイスを受けることができます。

税理士は、登記簿謄本が必要な税務関連の手続きについて強いので、税理士事務所に有料で相談するか、税理士会の無料相談会を利用しましょう。

相談場所を5つご紹介しましたが、登記簿謄本の取得に関する疑問がある場合、まずは法務局に問い合わせるのが基本です。

そのうえで、登記手続き全般について相談したい場合は司法書士や行政書士、会社設立後の経営や税務について知りたい場合は商工会議所や税理士に相談しましょう。