代表者事項証明書の取り方は法務局で|取得方法別にご紹介!

代表者事項証明書は、会社が法人であることを証明する重要な書類です。

この書類は、法務局の窓口をはじめ、郵送やオンラインで取得できます。

今回は代表者事項証明書の取り方について解説します。

この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。

慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。

代表者事項証明書の取り方

代表者事項証明書の取り方について解説します。

- オンライン申請の場合

- 法務局の窓口で直接受け取る場合

- 法務局の窓口に郵送で申請する場合

オンライン申請の場合

オンライン申請を利用すれば、代表者事項証明書をインターネット上で手軽に申請できます。

平日の午前8時30分から午後9時の間であれば、場所を問わず手続きができるため、忙しい法人経営者にとって効率的な方法です。

オンライン申請を行う際には、法務省が提供する登記・供託オンライン申請システムを利用します。

このシステムを利用するには、まずICカードリーダーや電子署名などの準備が必要です。

これらの準備が整った後、申請フォームに必要事項を入力し、手数料を電子納付します。その後、証明書が指定の住所に郵送される流れです。

電子申請を活用することで、法務局に出向く時間を節約できる点が大きなメリットとなります。

ただし、電子証明書の取得やシステムの操作に不慣れな場合は、事前に公式ガイドを確認することが推奨されます。

オンライン申請は、時間の制約がある経営者にとって非常に有効な手段です。

ただし、手続きに慣れるまでは少し手間取る場合があるため、必要な準備を計画的に進めることが重要です。

法務局の窓口で直接受け取る場合

法務局の窓口を利用して代表者事項証明書を取得する方法は、直接確認しながら手続きを進められる点で安心感があります。

この方法では、必要書類を持参し、所定の申請書を記入して窓口で手続きを行います。

証明書はその場で発行されるため、即時性が求められる場合には特に有効です。

具体的には、申請時に必要な書類として「印鑑証明書」や「会社の登記事項証明書」が挙げられます。

また、手数料は収入印紙で支払う必要があるため、事前に法務局内で購入できる準備をしておくとスムーズです。

たとえば、急ぎの取引で代表者事項証明書が必要になった場合、この方法で迅速に取得することが可能です。

ただし、法務局が開いている平日の日中に時間を確保する必要があるため、スケジュール調整が必要です。

法務局の窓口での受け取りは、即時性が高い手段として利用価値が高いです。

しかし、移動や手続きの時間がかかるため、スケジュール管理を事前に行うことが重要です。

法務局の窓口に郵送で申請する場合

郵送による申請は、法務局に出向くことなく代表者事項証明書を取得できる便利な方法です。

この手続きでは、必要書類を揃えて法務局宛に郵送し、後日証明書を受け取る形となります。

時間に余裕があり、窓口に行く手間を省きたい場合に最適な方法です。

申請に必要な書類としては、申請書、申請手数料分の収入印紙を貼付した用紙、返信用封筒(切手付き)が含まれます。

また、書類が不足していると手続きが遅れる可能性があるため、チェックリストを活用して漏れがないよう確認することが大切です。

遠方の経営者が忙しいスケジュールの中で証明書を取得する際に、この方法を活用すれば移動の時間を節約できます。

ただし、証明書が届くまでに日数がかかる点を考慮し、余裕を持った申請が必要です。

郵送申請は、効率よく証明書を取得できる一方で、手続きが長引く可能性があるため、必要な時期を逆算して行動することが重要です。

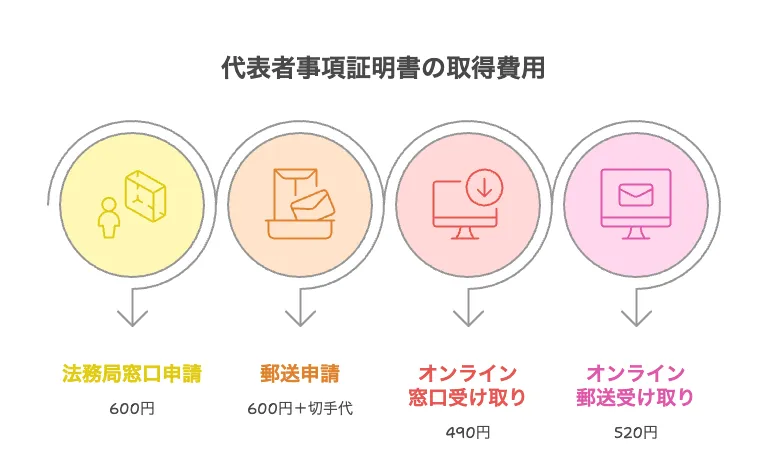

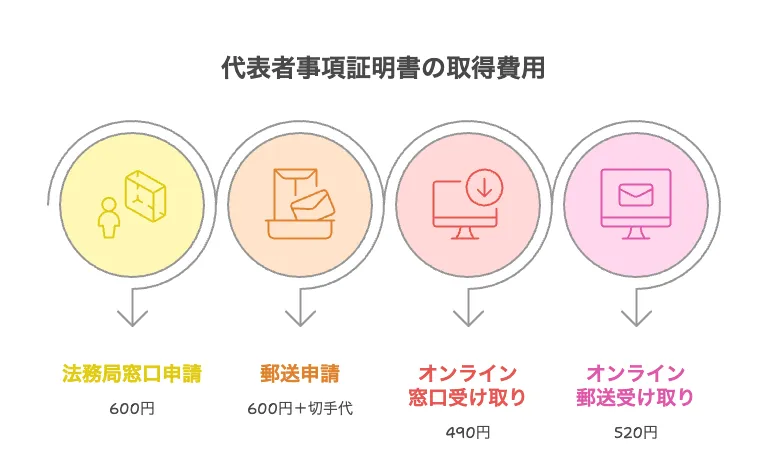

代表者事項証明書の取得にかかる費用

代表者事項証明書の取得には一定の費用が必要です。

法務局の窓口で申請する場合は600円、郵送申請の場合は600円に加えて切手代が必要となります。

また、オンラインで申請して法務局の窓口で受け取る場合は490円、郵送での受け取りは520円です。

郵送の場合急ぎの状況で速達を希望する際は、通常料金に加えて速達料金が必要となります。

さらに、法務局の窓口に直接出向く場合は交通費や時間的なコストがかかることを考慮しなければなりません。

代表者事項証明書の取得にかかる費用は、単なる金銭的コストだけでなく、時間や労力といった側面も含めて考える必要があります。

どの申請方法を選ぶにしても、状況に応じたコスト管理を行うことが法人経営者にとって重要なポイントとなります。

簡単1分!法人証明書のオンライン注文はこちら 代表者事項証明書とは?

ここで、代表者事項証明書について解説します。

- 代表者事項証明書の概要

- 代表者事項証明書の記載内容

- 代表者事項証明書の役割・必要性

代表者事項証明書の概要

代表者事項証明書は、会社の代表者として登記されている人物に関する情報を記載した公的な証明書です。

この書類は法務局によって発行され、法人登記の内容を元に作成されます。

代表者事項証明書は、特に法人が銀行口座を開設する際や契約の締結時に必要とされることが多い重要な書類です。

この証明書は、第三者が法人の代表者情報を確認する際に使用されるため、信頼性が求められる取引において欠かせないものです。

また、法人の代表者が変更された場合には、速やかに新しい証明書を取得する必要があります。

これは、古い証明書を使用した場合、情報が不正確だと見なされる可能性があるためです。

代表者事項証明書は、法人の正当性を証明する基盤となる書類であり、法人活動のあらゆる場面で必要となる可能性があります。

よって取得の手続きを適切に理解することが重要です。

代表者事項証明書の記載内容

代表者事項証明書には、以下のような内容が含まれます。

- 法人の名称と所在地

- 法人の設立日や登記番号

- 代表権の有無や範囲に関する情報

- 代表者の氏名、生年月日、および住所

これらの記載事項は、法人が正式に登記されていることを示すだけでなく、代表者の正確な情報を提示するために重要です。

特に、金融機関との取引や契約の際には、この情報を基に信用確認が行われるため、記載内容が正確であることが求められます。

たとえば、新しい取引先との契約時には、代表者事項証明書を提示することで、相手方に法人の代表者としての資格を示すことができます。

このように、記載内容は法人の信用を支える重要な役割を果たしています。

代表者事項証明書の役割・必要性

代表者事項証明書の主な役割は、法人の代表者に関する情報を第三者に対して証明することです。

この書類は、法人の代表者としての資格を証明する唯一の公式文書であり、ビジネスの透明性と信頼性を保つために欠かせません。

必要性の例として、金融機関での融資申し込みや、取引先との契約締結時が挙げられます。

これらの場面では、代表者の情報が正確であることが求められるため、この証明書を提示することで手続きがスムーズに進みます。

また、税務署や公的機関での各種申請手続きでもこの書類が必要となることがあります。

さらに、代表者が変更された場合には、速やかに新しい証明書を取得し、各取引先や関係機関に提示することが求められます。

これにより、情報の更新が正確に行われ、トラブルの発生を防ぐことができます。

代表者事項証明書は、法人活動を円滑に進めるための重要な書類であり、必要な場面で適切に活用することが法人経営の信頼性向上につながります。

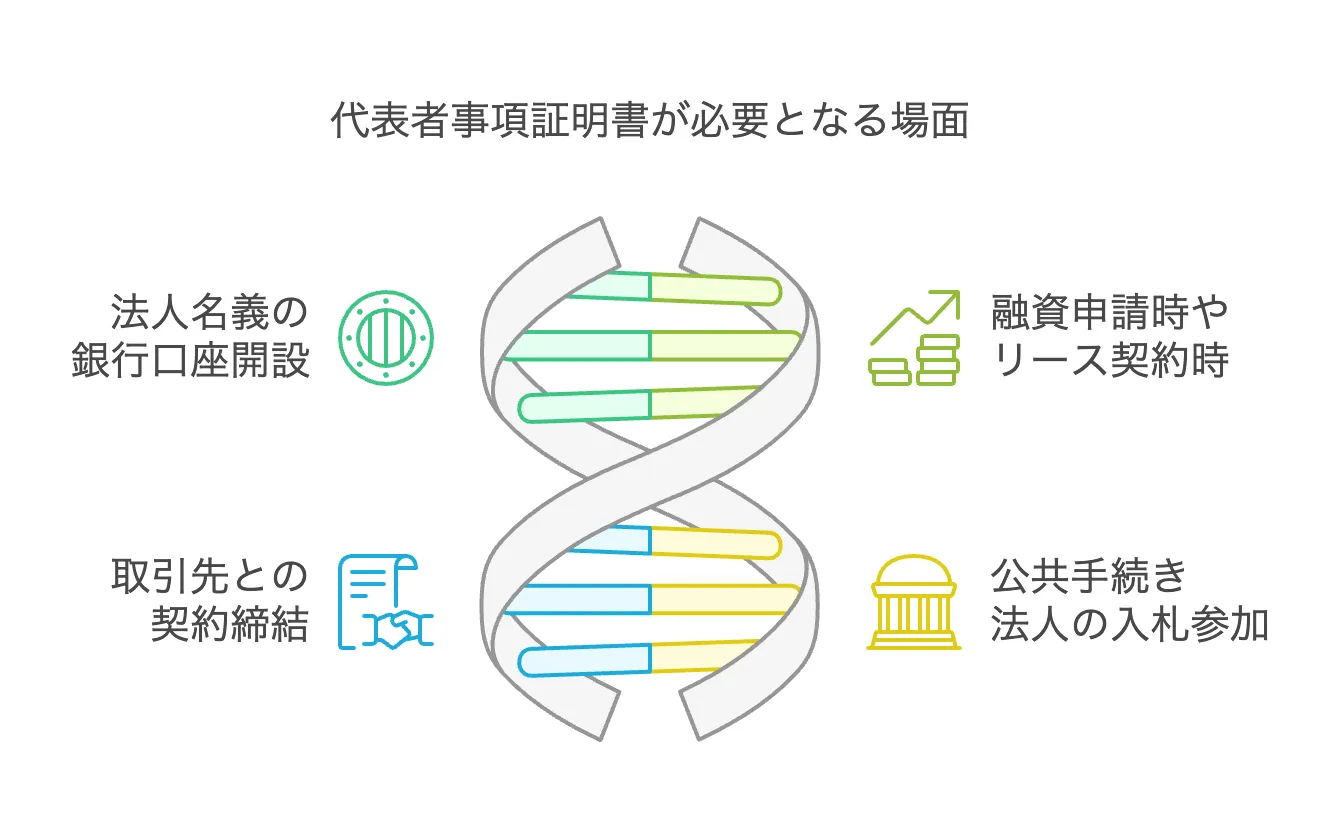

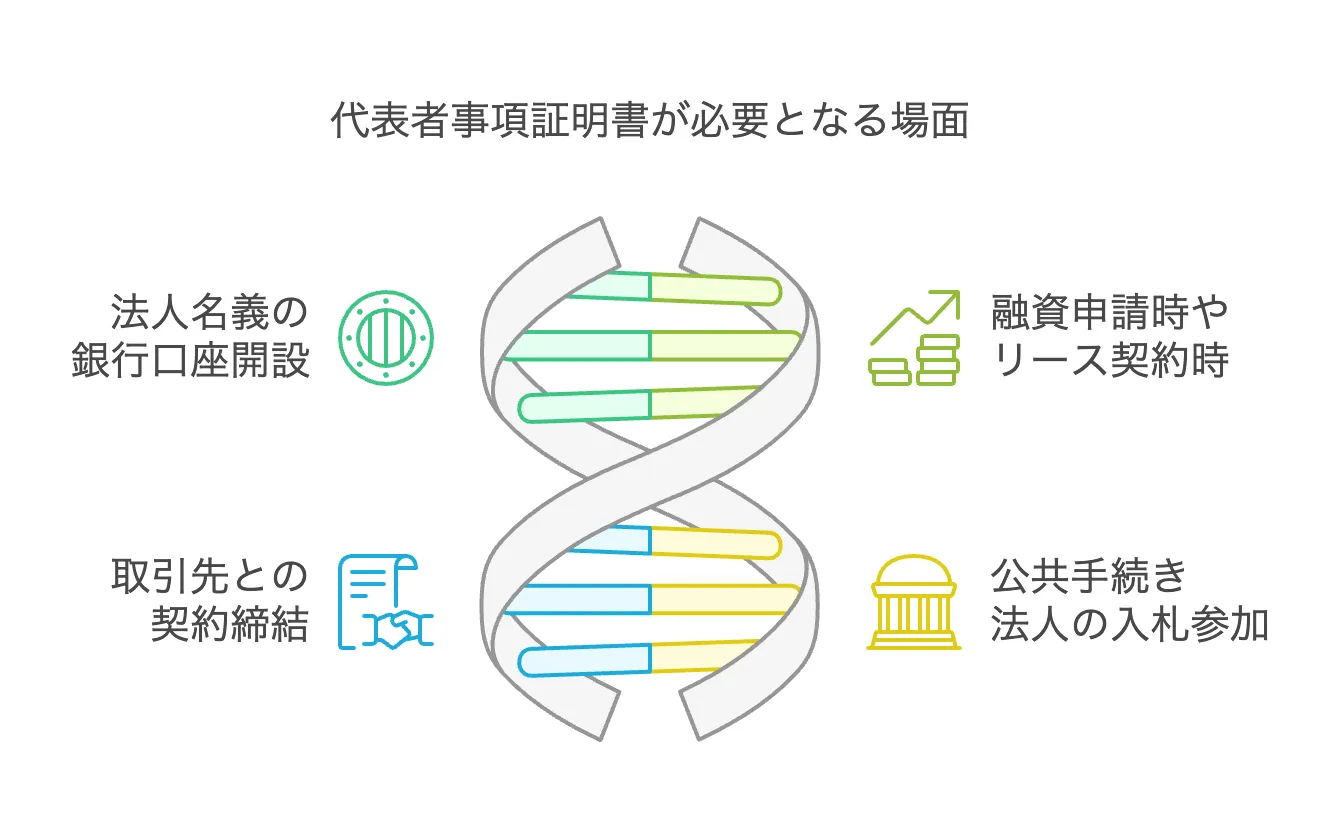

代表者事項証明書が必要となる場面

代表者事項証明書は、主に信用や法的な確認が求められる場面に集中しています。

まず、代表者事項証明書が必要となる代表的な場面として挙げられるのは、銀行での法人名義の口座開設です。

金融機関は、法人の代表者が正式に登記されていることを確認するため、この書類の提出を求めます。

この手続きが完了しないと、法人名義の取引口座を持つことができないため、証明書の取得が事業運営の第一歩となります。

また、融資の申し込み時やリース契約時にも、代表者事項証明書の提出が必要です。

これらの場面では、法人の代表者が契約の責任を持つ人物であることを証明するため、この書類が用いられます。

たとえば、設備投資のためにリースを利用する際には、証明書が提示されることで契約がスムーズに進行します。

さらに、新規の取引先と契約を結ぶ際にも、この書類が必要となることがあります。

特に初めて取引する場合には、相手方が法人の正当な代表者であることを確認するための重要な手段となります。

この証明書を提示することで、法人の信頼性が担保されるだけでなく、相手方に安心感を与えることができます。

そのほか、公共機関での手続きや法人としての入札参加時にも、この証明書が求められる場合があります。

たとえば、法人が公共事業に参加する場合には、代表者事項証明書を通じて責任者の情報を確認することが必要となります。

このように、代表者事項証明書は法人経営において非常に重要な役割を果たします。

取得の手続きに慣れておくことで、スムーズに事業活動を進めることができ、ビジネスの円滑な運営に大きく寄与します。

代表者事項証明書に関するよくある質問

代表者事項証明書に関するよくある質問を取り上げ、わかりやすく解説します。

Q1:代表者事項証明書は誰が申請できますか?

A.代表者事項証明書は、原則として法人の代表者や代理人が申請できます。

代理人が申請する場合には、委任状と代理人自身の身分証明書が必要です。

たとえば、代表者が出張中で申請が難しい場合、事前に代理人を指定して手続きを任せることが可能です。

Q2:代表者事項証明書の有効期限はありますか?

A.代表者事項証明書そのものに法的な有効期限はありません。

しかし、利用する場面によっては「発行から3か月以内」のように期限が指定されることがあります。

取引先や金融機関では新しい証明書の提示を求めることが一般的です。

提出先の要件を確認し、必要に応じて新しい証明書を取得することが重要です。

Q3:紛失した場合はどうすればいいですか?

A.紛失した場合には、再発行を申請することで新しい証明書を取得できます。

法務局に再度申請書を提出し、必要な手数料を支払えば発行されます。

紛失に備えて、証明書のコピーを取っておくことや、デジタル形式での保管を検討するのも効果的です。

Q4:オンライン申請にはどのような準備が必要ですか?

A.オンライン申請を行うには、ICカードリーダーや電子証明書が必要です。

また、「登記・供託オンライン申請システム」を利用するための環境を整える必要があります。

これには、専用のソフトウェアや適切なブラウザが含まれます。

初めての方は、法務省の公式サイトに掲載されている手順を参照し、必要な準備を確認してください。

Q5:代表者事項証明書は何通でも発行できますか?

A.必要な分だけ発行することが可能です。ただし、1通ごとに手数料がかかるため、必要な枚数を事前に確認しておくことが重要です。

たとえば、複数の取引先に提出する場合には、それぞれの提出先ごとに1通ずつ用意する必要があります。

Q6:取得にどのくらい時間がかかりますか?

A.窓口での取得であれば、申請当日に発行されることが一般的です。

郵送申請の場合は、書類が法務局に届いてから発行・返送までに数日から1週間程度かかることがあります。

オンライン申請では、書類の発送準備が整った後に郵送されるため、同様に数日を見込んでおくとよいでしょう。

代表者事項証明書に関する疑問は、法人活動を円滑に進めるために重要なポイントです。

必要な知識を事前に確認し、スムーズな取得と活用を目指しましょう。

代表者事項証明書の相談場所

代表者事項証明書に関する主な相談場所について解説します。

法務局

代表者事項証明書に関する最も信頼性の高い相談場所は、全国にある各地の法務局です。

法務局では、取得方法や必要書類、手続きの流れなどについて丁寧に説明を受けることができます。

特に窓口で直接相談すれば、実際の申請手続きについて具体的なアドバイスが得られます。

また、法務局の公式ウェブサイトでも、オンライン申請や必要な書類に関する詳細情報を確認することが可能です。

参考:法務局

弁護士

法的な観点からのアドバイスが必要な場合には、弁護士に相談することも有効です。

特に、代表者事項証明書が絡む取引上のトラブルや法律的な問題に直面している場合、弁護士から具体的な指導を受けることで、迅速かつ適切に問題を解決できます。

行政書士

行政書士は、法人登記手続きや各種証明書の取得に精通している専門家です。

代表者事項証明書の取得を代行してもらうことも可能で、時間が取れない法人経営者にとって便利な選択肢です。

また、手続きに関する質問や不明点を解消するための相談も受け付けています。

特に初めて取得する場合や複雑な状況が絡む場合に、専門的なアドバイスが受けられます。

インターネットなどの情報源

近年では、法務局や各種専門家が提供するオンライン情報源も充実しています。

法務局の公式ウェブサイトでは、オンライン申請システムの利用方法や、代表者事項証明書に関するFAQが掲載されています。

また、行政書士や法律事務所が運営するブログや動画コンテンツを活用することで、基礎的な知識を身に付けることが可能です。

代表者事項証明書の取得や手続きに不明点がある場合、これらの相談場所を活用することで、適切な対応ができるようになります。

必要に応じて専門家のサポートを受けながら、手続きをスムーズに進めることを目指しましょう。

参考:法務局(よくある質問)

【まとめ】代表者事項証明書の取り方を覚えて法人の証明をしよう!

今回は、代表者事項証明書の取り方について解説しました。

代表者事項証明書は、法人の証明書とも言える重要な書類ですので、契約や取引の際に手元にないと、せっかくの機会を逃しかねません。

そのため、書類に不備がないか申請の仕方は正しいかなど、しっかりと確認するようにしましょう。

今回のコラムを参考に、代表者事項証明書を間違いのないように取得してください。