省力化補助金に登録されているカタログ製品とは?

本コラムでは省力化補助金にカタログ登録されている省力化製品と、本補助金概要、カタログ登録商品の探し方などを分かりやすく解説いたします。

この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。

慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。

省力化補助金とは?

中小企業の現場では、人手不足が深刻な課題となっています。「中小企業省力化投資補助事業(通称:省力化補助金)」は、こうした課題に対応するために、ロボットやIoTなどの省力化機器の導入を支援する国の補助金制度です。

省力化補助金の概要をチェックする!

中小企業省力化投資補助事業の概要

| 項目 | 内容 |

| 実施主体 | 経済産業省・中小企業庁 |

| 補助対象者 | 中小企業・小規模事業者(製造業・サービス業・建設業など) |

| 補助対象経費 | カタログに登録された省力化製品の購入・導入費 |

| 補助上限額 | 最大1,500万円(類型により異なる) |

| 補助率 | 1/2以内(ただし従業員数に応じた区分あり) |

上記のとおり、本制度は登録済みの製品をカタログから選び、速やかに導入できる点が大きな特徴です。

目的と支援の背景

この補助金は、次のような目的をもって設計されています。

- 中小企業の人手不足対策を後押し

- 生産性向上と業務効率化の促進

- 即効性のある設備導入を推進

中小企業の人手不足対策を後押し

少子高齢化の影響により、特に地方や中小企業では慢性的な人材不足が大きな経営課題となっています。この補助金は、人手に頼らざるを得なかった業務を自動化・省力化することで、限られた人材でも事業が回る体制づくりを支援します。たとえば、配膳・清掃・搬送などの単純作業をロボットに任せることで、従業員がより価値の高い業務に集中できるようになります。

生産性向上と業務効率化の促進

本補助金は、単なる設備投資を促すものではなく、業務全体のフローを見直し、抜本的な効率化を図ることを重視しています。たとえば、POSレジや受発注システムの導入により、手書きやエクセル管理から脱却し、業務の「見える化」「標準化」が可能になります。結果として、作業時間の短縮やヒューマンエラーの削減など、生産性の底上げが期待できます。

即効性のある設備導入を推進

「カタログ型」は、あらかじめ登録された製品から選ぶ仕組みのため、通常の補助金申請と比べて申請から導入までのスピードが圧倒的に早いのが特徴です。通常型のように詳細な事業計画書や技術仕様書の提出が不要で、交付決定までは最短1~2ヶ月。スピード感をもって設備を導入し、業務改善の即効性を実現できます。急な人手不足や繁忙期への対応、現場負担の軽減にすぐに着手したい企業にとって、非常に有効な制度です。

補助対象と補助率・上限額

省力化補助金では、「カタログ型」に登録された製品の導入費用が補助対象となります。企業の規模や申請類型により、補助率と上限額が異なるため、以下の表で整理します。

企業規模別の補助率・上限額一覧(カタログ型)

| 区分 | 補助率 | 補助上限額 | 補助対象経費の例 |

| 小規模事業者(従業員5名以下など) | 1/2以内 | 150万円 | 検品ロボット、クラウドPOS、自動精算機など |

| 中小企業者(中堅規模の企業含む) | 1/2以内 | 1,500万円 | 生産ラインの自動化装置、倉庫搬送ロボットなど |

※補助額は「税抜価格」が基準です。補助対象製品は省力化カタログ掲載のものに限ります。

このように、小規模事業者と中小企業者で補助の条件は同じですが、上限額には大きな差があります。より高額な設備を導入したい企業には、中小企業枠の活用が有利です。

省力化補助金の補助対象となる経費

カタログ型において補助の対象となるのは、「カタログ登録製品」に関する導入に直接必要な費用です。

主に以下の3つの区分が補助対象として認められます。

- カタログ掲載製品の本体価格

- 導入に必要な付属機器・ソフトウェア

- 設定・設置費用(製品に含まれている場合)

カタログ掲載製品の本体価格

カタログ型では、補助対象となる製品は必ず事前に登録されているカタログ掲載品に限定されています。このため、購入費用のうち、カタログ上に明記された本体価格のみが補助対象となります。仮に同じ製品であっても、カタログに記載されていない型番・スペックの製品を選んだ場合は、補助の対象外となる可能性があります。購入前に、製品の登録番号や仕様が掲載情報と一致しているかを必ず確認することが重要です。

導入に必要な付属機器・ソフトウェア

多くの省力化機器には、動作に必要な専用オプション品やソフトウェアライセンスが存在します。これらも、カタログ内で「セット価格」として明記されている場合は補助対象に含まれます。

たとえば、配膳ロボットに必要な通信ユニットや、POSシステムの管理アプリなどがこれに該当します。一方で、カタログに記載のない追加オプション品・拡張機能・別売アクセサリなどは補助対象外となるため、導入範囲を事前に調整する必要があります。

設定・設置費用(製品に含まれている場合)

製品の初期設定や現場への設置作業も、カタログに「導入費」「設置費」等として含まれていれば補助対象になります。たとえば、POSレジのネットワーク初期設定、ロボット機器の動作テスト・初期研修などが該当します。ただし、現場の都合による追加のカスタマイズ費用や、運搬・配送・電源工事等の費用は補助対象外となるケースが多いため注意が必要です。カタログに含まれる作業範囲と、自社で必要な作業を明確に区分し、対象・対象外を見極めることが採択後のトラブル防止につながります。

省力化補助金のカタログ製品の種類

省力化補助金のカタログには、人手不足を解消するためのロボット・ITツール・自動化装置などが幅広く掲載されています。業種や業態に応じた省力化のニーズに対応できるよう、以下のようなジャンルに分類されています。

| ジャンル | 製品の具体例 | 主な活用シーン |

| ロボット機器 | 配膳ロボット、清掃ロボット、運搬ロボット | 飲食業、介護施設、工場 |

| IoT・センサー機器 | AIカメラ、温湿度センサー、在庫管理システム | 店舗、倉庫、建設現場 |

| 自動化システム | 自動検品装置、自動梱包装置、搬送装置 | 製造業、物流業 |

| POS・受発注機器 | セルフレジ、モバイルオーダー端末、クラウドPOS | 小売・飲食店 |

| 作業支援ツール | 作業分析アプリ、遠隔操作システム、マニュアル表示端末 | 建設業、サービス業 |

このように、さまざまな業種での「人手作業の置き換え」や「業務の自動化」を支援する製品が掲載されています。

ロボット機器

ロボット機器は、省力化補助金の中でも導入効果が分かりやすく、幅広い業種で注目されています。たとえば、飲食店や宿泊施設では配膳ロボットを活用することで、料理やドリンクの提供を自動化し、従業員の移動・運搬業務を削減できます。

また、清掃ロボットは店舗や施設内の床清掃を自動で行い、閉店後や人手の足りない時間帯の清掃業務を代替します。これらのロボットは、「単純作業を任せて、従業員は接客や管理業務に専念できる環境」を実現します。

IoT・センサー機器

IoTやセンサー機器は、データによる「現場の見える化」と「判断の自動化」に貢献するジャンルです。たとえば、AIカメラを設置することで、混雑状況の検知・来客数のカウント・不審行動の通知などが可能になります。温湿度センサーは、食品や医薬品を扱う現場での品質管理を強化し、在庫管理システムは、入出庫の効率化や在庫ロスの削減に寄与します。IoT機器の導入により、これまで経験や勘に頼っていた業務が、データに基づいた合理的な運営へと変わっていきます。

自動化システム

自動化システムは、製造・物流など大量の反復作業が発生する現場に適しています。自動検品装置は、製品の形状・色・バーコードなどを自動で判別し、ヒューマンエラーの発生を抑えます。自動梱包装置や搬送装置は、手作業で行っていた箱詰めや運搬を効率化し、人員配置の見直しや作業スピードの向上につながります。特に省人化を進めたい現場において、正確性とスピードを両立する投資として活用が進んでいます。

POS・受発注機器

POS・受発注機器は、接客業・販売業において省力化と顧客満足度向上を同時に実現するツールです。クラウド型POSレジは、売上や在庫情報をリアルタイムで管理できるほか、店舗間の情報共有もスムーズです。モバイルオーダー端末を導入すれば、注文~配膳までの時間短縮や、注文ミスの防止が可能になり、レジ待ち時間の削減にもつながります。人手不足に悩む飲食店や小売店にとって、限られた人数で回せる仕組みづくりが可能になる重要なカテゴリです。

作業支援ツール

作業支援ツールは、現場での作業効率と品質の向上を目的とした「人的作業の補助ツール」です。作業分析アプリでは、作業員の動線や手順を可視化し、ムダやミスを発見して改善に活かせます。ARグラスやマニュアル表示端末を活用すれば、新人でも即戦力として働けるようになり、教育工数の削減とサービス水準の平準化が図れます。特に技術の属人化が課題となる業種において、再現性のある作業環境を整える手段として導入されています。

発券機導入に省力化補助金が活用できる!

カタログ登録されてる省力化製品の探し方

出典:省力化補助金

出典:省力化補助金

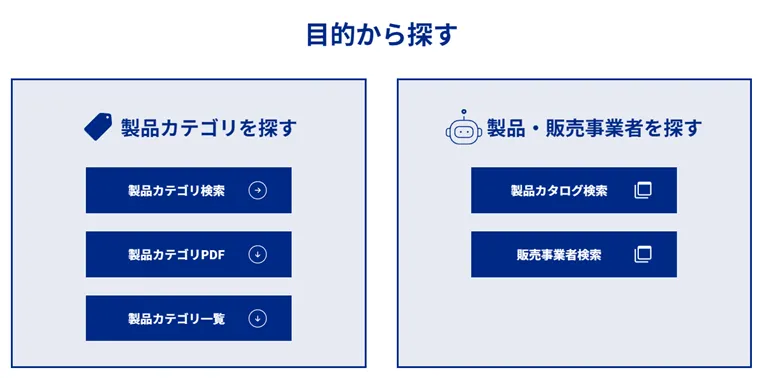

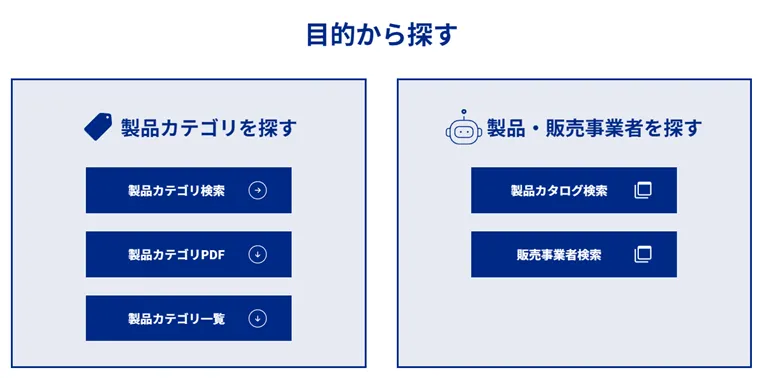

省力化補助金(カタログ型)では、導入する製品を公式サイトのカタログ検索ページで探す必要があります。この検索ページでは、目的や業種、導入したい製品の種類に応じて、以下の方法で省力化製品を絞り込むことができます。

- 販売事業者から探す

- 製品カタログから探す(製造業、小売業、飲食業など)

- 製品カテゴリから探す(発券機、清掃ロボット、自動倉庫など)

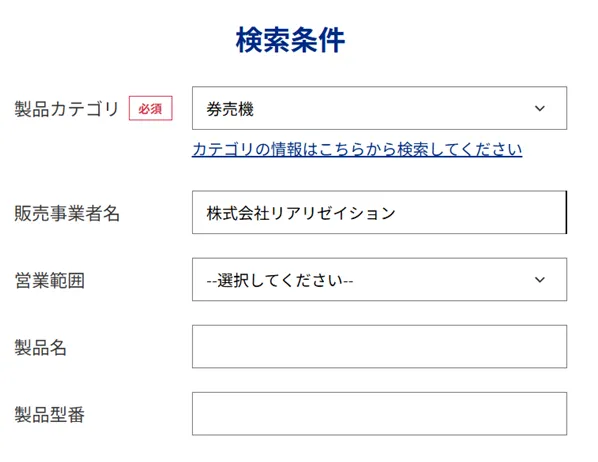

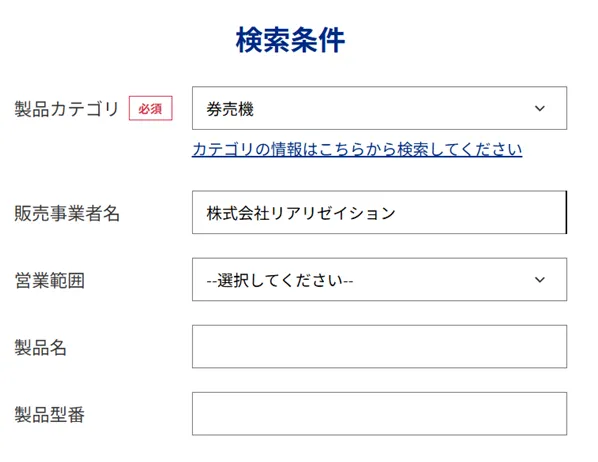

1.販売事業者から探す

出典:省力化補助金

出典:省力化補助金

既に取引している会社や、信頼できる販売事業者がある場合は、「販売事業者名」から製品を絞り込む方法が便利です。事業者名で検索することで、その企業がカタログに登録している製品一覧を一括表示できます。さらに、製品ページには販売事業者の連絡先も掲載されているため、見積取得や共同申請の打ち合わせにもスムーズに進むことができます。

2.製品カタログから探す

出典:省力化補助金

出典:省力化補助金

業種別に適した製品を探したい場合は、「製品カタログ」から検索する方法が便利です。これは、業種ごと(例:製造業、小売業、飲食業、建設業など)に最適な製品をまとめた特集ページになっており、それぞれの現場でよく使われる製品がピックアップされています。はじめて導入を検討する事業者にとっては、「自社と同じ業種の企業が何を導入しているのか」が一目で分かるため、参考資料としても活用できます。

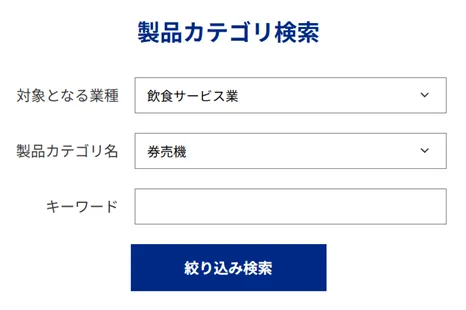

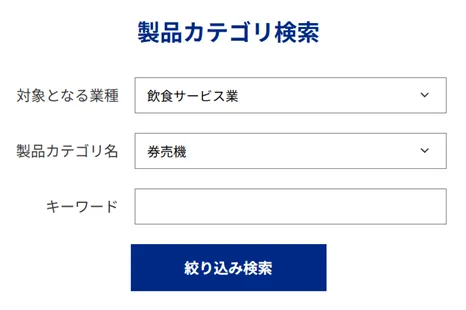

3.製品カテゴリから探す

出典:省力化補助金

出典:省力化補助金

製品の種類(機能)に応じて検索したい場合は、「製品カテゴリ」から探す方法が有効です。たとえば、発券機や自動搬送装置、清掃ロボット、POSレジなど、具体的な作業内容に対応するカテゴリを選ぶことで、同じ用途の製品を一覧表示できます。省力化したい業務(配膳、清掃、検品、受付など)が明確な場合は、カテゴリ検索が最もスムーズです。

「自社にぴったりの製品がどれか分からない!」という方は、下記のフォームより弊社にご相談ください。

御社の課題に合った製品を提案させていただきます。

【無料】省力化補助金の相談をする!

省力化製品を選定する手順と注意点

省力化補助金(カタログ型)の申請では、補助対象製品を公式カタログに登録されている中から選ぶことが必須です。以下は、製品の選定から販売事業者との連携、申請準備までの基本的な流れと注意点です。

- カタログサイトで製品を検索・比較

- 気になる製品の詳細ページを確認

- 製品ごとの「登録番号」「販売事業者情報」を控える

- 販売事業者と連絡・見積取得・共同申請へ

この流れに沿って進めることで、制度のルールに合った正確な申請が可能になります。以下に、それぞれのステップを詳しく解説します。

1. カタログサイトで製品を検索・比較

まずは、公式カタログサイトにアクセスし、自社に適した製品を検索します。検索方法には、「製品カテゴリ」「活用業種」「製品名・型番」「販売事業者名」などがあり、目的に応じた絞り込みが可能です。複数の製品をピックアップし、性能、導入実績、価格、補助対象の範囲などを比較しながら、自社の課題解決に最も合った候補を選びましょう。

公式カタログサイトはこちら!

2. 気になる製品の詳細ページを確認

候補となる製品を見つけたら、詳細ページを開いて内容をしっかり確認します。

確認ポイントは以下の通りです。

- 対象となる用途や業種

- 製品構成(本体、オプション、ソフトなど)

- カタログ上の登録価格

- 補助対象となる範囲の明示有無

- 対応する販売事業者の情報

製品ページに記載されている情報だけが補助対象になるため、導入に必要な機能や構成が記載通りであることを事前に確認しておくことが重要です。

3. 製品ごとの「登録番号」「販売事業者情報」を控える

補助金の交付申請では、カタログに記載された登録番号や販売事業者名を正確に記入する必要があります。次のステップに進む前に、以下の情報を控えておきましょう。

- 製品名・型番

- 登録番号

- 販売事業者名

- 製品ページURLまたはスクリーンショット

これらをあらかじめ記録しておくことで、後の手続きがスムーズになり、入力ミスによる差戻しも防げます。

4. 販売事業者と連絡・見積取得・共同申請へ

カタログ型では、販売事業者との共同申請が必須条件です。製品ページに記載された連絡先から販売事業者に問い合わせ、導入や申請に向けた調整を進めましょう。具体的には以下の内容を確認します。

- 製品構成と導入にかかる費用

- 補助対象となる費用項目の明確化

- 見積書の発行依頼

- 申請スケジュールのすり合わせ

- 共同申請に必要な書類の準備

販売事業者によっては、申請サポートや書類作成支援を行っている場合もあります。補助対象の範囲や申請ルールについても事前に確認しておくことが成功のポイントです。

「省力化製品の選び方に迷う」

「申請の流れを分かりやすく説明してほしい」

そんなときは弊社にご相談ください!弊社は補助金申請のサポートを行っており、これまでに90億円以上の申請総額、3,000件以上の申請実績があります。

お気軽にお問い合わせください。

【無料】省力化補助金の相談をする!

申請前のチェックポイント

申請内容に不備があると、差戻しや不採択につながる可能性があります。以下の3点は、申請前に必ず確認しておきたい重要ポイントです。

- 登録番号の確認

- 共同申請の準備

- 経費の明細チェック

1.登録番号の確認

カタログ掲載製品にはすべて固有の「登録番号」が付与されており、交付申請書にはこの番号の正確な記載が必須です。登録番号は、製品の詳細ページに記載されています。申請時に誤りがあると「補助対象外」と判断される恐れがあるため、カタログページのスクリーンショットやURLを保存し、正確に転記することが重要です。また、同じ機能の製品でも複数の登録番号が存在するケースがあるため、自社が導入する予定の製品と完全に一致しているかどうかを確認しましょう。

2.共同申請の準備

省力化補助金(カタログ型)では、販売事業者との共同申請が必須となっています。申請前には、以下の点を販売事業者と必ずすり合わせておきましょう。

- 申請スケジュールの共有

- 役割分担(誰が何を準備するか)

- 見積書や証憑の発行時期

- 申請サポートや代行対応の有無

販売事業者によっては補助金申請に不慣れな場合もあるため、実績や申請経験があるかどうかも確認し、必要に応じて別の事業者の提案を受けるのも一案です。

3.経費の明細チェック

補助対象となる経費は、カタログに明記された内容に限られます。そのため、見積書の内容が次の点で要件に合致しているかを事前に確認しておく必要があります。

- 製品本体費用(記載価格と一致しているか)

- 導入時に必要なオプションや付属品が含まれているか

- カタログに含まれている設置・設定費、保守費などが反映されているか

一方で、以下のような費用は原則として補助対象外です。

- カタログに記載されていないオプション

- 別売のソフトウェアや周辺機器

- 運送費や電源工事費など現場対応費用

補助対象・対象外の区分が曖昧な場合は、販売事業者や事務局に早めに確認し、見積書に明確に記載してもらうことが重要です。

【無料】省力化補助金の相談をする!

よくある質問

Q1. 公募要領はどこからダウンロードできますか?

A. 省力化補助金の公式サイトから最新版をダウンロードできます。

公募要領ダウンロードページはこちら!

申請前には必ず最新版を確認しましょう。交付規程や申請手引きなど、申請に必要な資料も併せて掲載されています。

Q2. どんな製品が補助対象になりますか?

A. カタログに登録されている省力化機器(ロボット、IoT機器、POSなど)で、販売事業者と共同申請が可能な製品です。

対象製品の例:

- 配膳ロボット、清掃ロボット

- 自動検品システム

- モバイルオーダー端末

- AIカメラ、作業支援アプリ

カタログに未掲載の製品や、補助対象外の付属品(例:ネット回線、汎用PC等)は対象外となるため、必ずカタログ掲載製品のみを選ぶ必要があります。

Q3. 販売事業者とはどのように連携すればいいですか?

A. カタログ型は、販売事業者との共同申請が必須です。製品ページに記載されている販売事業者に連絡を取り、見積取得・申請支援を依頼します。

申請の流れ:

- カタログで製品を選定

- 販売事業者に問い合わせ

- 申請書類を共同で作成・提出

※販売事業者によって申請支援の経験や体制が異なるため、できるだけ実績のある業者に相談するのがおすすめです。

Q4. 自社製品をカタログに登録するにはどうすればいいですか?

A. 製造事業者・販売事業者として登録申請を行う必要があります。登録には、製品の仕様書・導入実績・省力化効果などを記載した提出書類が必要です。

カタログ登録申請ページはこちら!

登録申請後、審査を経てカタログ掲載が認められれば、販売事業者として補助対象製品を提供できます。

Q5. 通常型との違いは何ですか?

A. 「カタログ型」は製品があらかじめ登録されており、計画書や詳細な技術仕様書の提出が不要です。

一方、「通常型」は企業ごとに個別の事業計画を策定し、補助対象製品も自由に選べますが、書類作成や審査が厳しくなります。

| 項目 | カタログ型 | 通常型 |

| 対象製品 | カタログ登録製品に限定 | 原則自由(要要件審査) |

| 申請難度 | 低め(簡便) | 高め(要計画書) |

| 採択スピード | 早い(1~2ヶ月) | やや遅い(公募ごと) |

まとめ

「省力化補助金」は、中小企業が抱える人手不足や業務効率化の課題を、テクノロジーの導入で解決することを目的とした制度です。中でも「カタログ型」は、あらかじめ登録された製品から選ぶことで、申請手続きが簡略化されており、はじめて補助金を活用する企業にもおすすめです。

活用の流れは以下のとおりです。

- カタログから製品を選ぶ

- 販売事業者と連携して共同申請

- 採択・交付決定後に導入開始

まずは、公式カタログで自社に合った製品があるかを確認してみましょう。

導入支援に実績のある販売事業者と相談しながら進めれば、スムーズな活用が可能です。

カタログ検索はこちら

適切な設備投資が、現場の省力化と事業の成長につながる大きな一歩となるはずです。補助金を上手に活用して、未来への投資を始めましょう。

2025年度、補助金を活用したい方はこちら!

実は、「補助金は申請すれば受給できる」わけではありません。

厳しい審査をクリアする必要があり、4社に1社しか通過できない難関補助金も多いのです。

審査通過率を飛躍的に上げるには、申請サポート会社の力を借りるのが鉄則!

提出書類の抜け・漏れがないように、弊社が万全のサポートで審査通過を目指します。

弊社がサポートさせていただいた方のお喜びの声

弊社は補助金申請のサポートを行っており、これまでに90億円以上の申請総額、3,000件以上の申請実績があります。

専門家による的確なアドバイスとサポートで、御社を採択へ導きます!

サポートさせていただき見事採択された方々のお喜びの声をご紹介します。

「簡単な内容を伝えただけで、立派な書類に仕上げていただきました。急な変更にもすぐ対応してくれて、とても満足です!」

「電話やメールで手続きが完了するので非常に楽でした!LINEでも相談できる気軽さもよかったです。」

「必要な情報を渡すだけで専門家がすべて対応してくれます!リアリゼイションのマニュアルを活用すれば、必要なところを穴埋めするだけで書類ができますし、とにかく時間が浮いて、本業に集中することができました!」

補助金に関するお悩みやご相談がある方は、以下のお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせくださいませ。担当者があなたのお悩みに丁寧に回答いたします。

監修者からのワンポイントアドバイス

省力化投資補助金カタログ型では飲食業、宿泊業、建設業など幅広い業種の方が活用できる製品が登録されており、その中から選んで申請を行う形の補助金です。製品登録数も日を追うごとに増加しており、補助金申請の幅が広がってきています。一度チェックしてみましょう。