IT導入補助金を不正受給した場合はどうなる?

IT導入補助金を不正受給する例もあります。そうした場合、どんな罰則があるのでしょう。 詳しくみていきます。

この記事を監修した専門家

井上 卓也

カミーユ行政書士事務所代表・行政書士

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。

慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。

そもそもIT導入補助金とは何?

出典:IT導入補助金2025|新たな変更点・注意点・申請スケジュールは?

IT導入補助金とは、中小企業がITツール(パソコンソフトや業務を助けるシステムなど)を導入するためにかかる費用を、国が一部を負担してくれる制度です。

たとえば、新しい会計ソフトを導入して仕事を楽にしたい場合、その費用の半分を補助金でまかなうことが可能です。

IT導入補助金を使うためには、国が登録しているITツールを購入し、それを販売するIT導入支援事業者と呼ばれる会社と一緒に申請をします。

出典:元気でやる気のある会社員のイラスト

申請が通ると、費用の約50%が補助されるので、中小企業にとってとてもありがたい制度です。

とはいえ、この補助金を悪用する人もいて、それが不正受給と呼ばれる問題になっています。

ここからは、不正受給の例と、それがどんな犯罪につながるかについて説明します。

参考:IT導⼊補助⾦のご案内

不正受給とはどういうこと?

不正受給とは、本当は補助金を受ける資格がないのに、嘘の情報を使ってお金をもらうことです。

具体的にどんなことが不正受給になるのか、いくつかの例を紹介します。

二重取り(重複受給)

すでに別の補助金でお金をもらっているのに、IT導入補助金でも同じ内容でお金をもらうこと。

例)

企業が新しい会計ソフトの導入に対して、経済産業省の補助金とIT導入補助金の両方を申請してしまう。

虚偽申請

実際にはITツールを導入していないのに、導入したことにして申請することです。

例)

実際には何も買っていないのに、「新しいソフトを購入しました」と偽って申請し、IT導入補助金をもらう。

なりすまし(代理申請の不正)

補助金を受け取る会社の人が自分で手続きをするべきなのに、IT導入支援事業者が勝手に手続きをすることです。

出典:立ち姿の会社員(サラリーマン)のイラスト

例)面倒だから代わりに申請してあげるよと言われ、気づいたら勝手に補助金が申請されていた。

キックバック(不正な金銭のやり取り)

出典:不正出金

IT導入支援事業者と会社が結託して、お金を不正にやり取りすることです。

例)本当は50万円で買えるソフトを100万円と偽り、補助金を多くもらい、あとで50万円を会社に返す。

どうして不正受給はダメなの?

当然ながら、不正受給は犯罪です。

もし発覚すると、以下のような厳しい罰則が待っています。

- 罰金や逮捕(詐欺罪に問われる可能性がある)

- 補助金の全額返還(不正に受け取ったお金を返さなければならない)

- 会社の信用を失う(一度不正をすると、他の補助金をもらえなくなる)

もし不正受給に巻き込まれたらどうする?

知らない間に不正受給に関わってしまったという場合もあるかもしれません。そうした場合、すぐに対応することが大切です。

ここではその対処法を紹介します。

まずは専門家に相談する

弁護士などの専門家に相談しましょう。

特に、元検事の弁護士など、法律のプロに話を聞くと安心です。

事実を確認する

本当に不正をしてしまったのか、どのような形で関わってしまったのか確認してください。

自主的に報告する

自分から事務局に、不正に関与してしまったかもしれませんと報告することで、ペナルティが軽くなる場合もあります。

まとめ

IT導入補助金は中小企業にとって便利な制度ですが、不正受給をすると大変なことになります。

嘘をついて補助金をもらうと犯罪です。

知らずに巻き込まれたら、すぐに弁護士などの専門家に相談しましょう。

ルールを守って、正しく補助金を活用してください。

不正受給となるケースはどんなパターン?

事務局の公式サイトでは、以下のような具体例が挙げられているので、事前にチェックしてみましょう。

- 関係者に不当な利益を与える行為があった

- 補助事業者が行うべき手続きを、他の者が代わりに行っていた場合(なりすまし行為)

- 補助事業と同じ内容で、国(独立行政法人を含む)から他の補助金や助成金を重複して受け取っていた

- 事業期間中や補助金交付後に、不正行為や情報漏洩の疑いがあり、補助事業者として不適切な行為を行っていた

- ITツールの販売価格に対して、補助事業者の自己負担額を減少させるような販売方法を用いた場合や、一部の利害

上記のケースに限らず、さまざまな不正受給の形態が存在します。

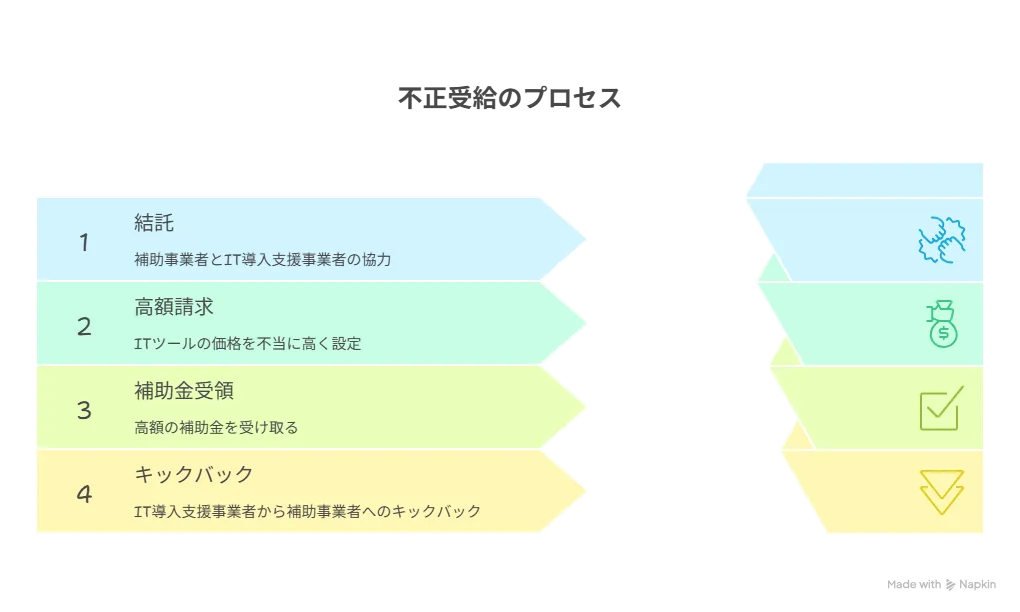

IT導入補助金は、ITツール導入にかかる費用を補助する制度であり、受給には補助事業者とIT導入支援事業者の協力が不可欠です。

そのため、補助事業者(中小企業等)が単独で不正受給を行うことは難しく、通常は両者が結託する形で不正が行われます。

特に典型的なケースは、実際には価値の低いITツールを高額で提供し、その結果として高額の補助金を受け取ることです。

一方で、IT導入支援事業者が謝礼金を受け取るというパターンが挙げられます。

また、費用を支払ったように見せかけるだけの手法も存在します。

たとえば、実質的な価値が乏しいITツールを100万円として、補助事業者がIT導入支援事業者に100万円を支払います。

そして50万円の補助金を受け取った後、IT導入支援事業者から75万円のキックバックを受領。補助金の利益を両者でわけ合うことが可能です。

このような不正受給のケースでは、たいていIT導入支援事業者やその関連会社が多くの補助事業者を勧誘し、補助事業者が甘い言葉に乗せられて関与してしまいます。

たとえ不正ではないと主張しても、キックバックの存在を認識していれば、不正受給や詐欺の共犯者として責任を問われる可能性があります。

こうした事案には専門資格を持つ者が関与することもあり、組織的な不正が行われることもあります。

ITツールが登録されていても、実態が伴わない場合があります。実際には価値の低いものや、形だけのITツールである場合です。

過去には、逮捕者が出たワールドエージェントというIT導入支援事業者が関与した事案が報道されており、上記のパターンに該当します。

不正受給は上記のようなケースに限りません。

実際には価値の低いITツールを高額で提供し、補助金を受け取る一方で、他の商品やサービスを安価で提供することによって不正することも考えられます。

こうした場合、どこからが不正受給に当たるのかの線引きが難しく、グレーゾーンとされる場合があり、リスクが伴うため注意が必要です。

どのような経緯で発覚するのかについては、次から詳しく説明します。

参考:1月23日更新 ※重要※ IT導入補助金は不正を絶対に許しません

どんな経緯で不正受給がわかる?

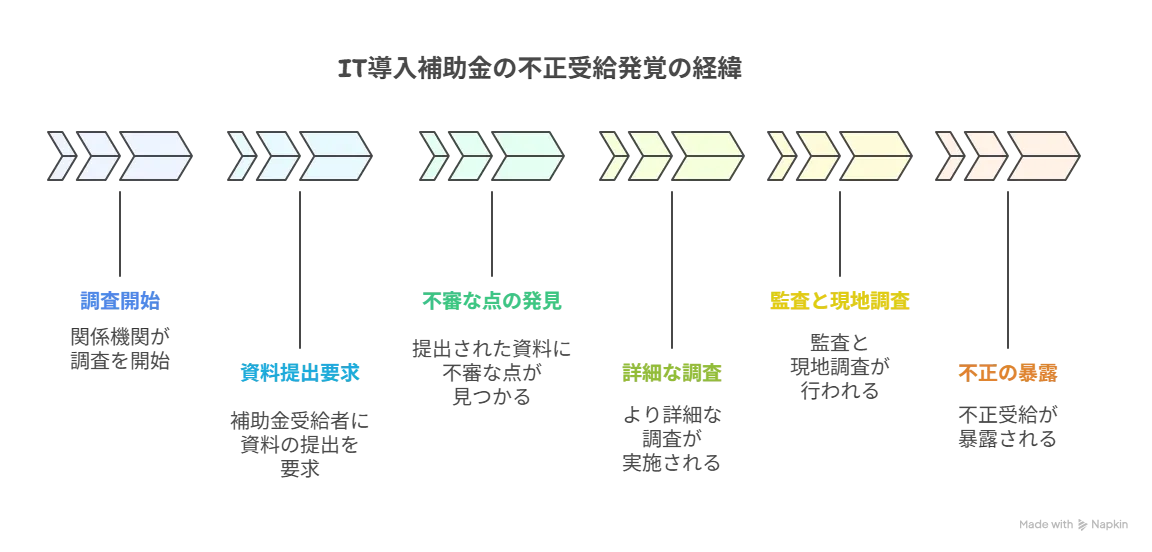

IT導入補助金の不正受給が発覚する経緯を確認してみましょう。

IT導入補助金の不正受給が発覚するケースには、いくつかの典型的なパターンがあります。

- 調査

- 通報

- 芋づる式発覚

主にこれら3つの経路を通じて、不正が明るみに出ることが多いです。

それぞれについて詳しく説明していきます。

調査によって発覚する

出典:調査国勢調査 無料イラストPNG素材

不正受給が発覚する最も一般的な経緯として、関係機関による調査が挙げられます。

IT導入補助金の公式サイトでは、補助事業者およびIT導入支援事業者に対する不正受給の調査を実施していることが明記されています。

実際、私たちが対応した相談や依頼案件を通じても、補助事業者とIT導入支援事業者の双方に対し調査が行われているケースが確認されています。

調査は、以下の複数の機関によって行われるでしょう。

- 会計検査院による監査・調査

- IT導入補助金の事務局による調査

- 中小企業基盤整備機構(中小機構)による調査

これらの調査は、補助金の適正な運用を確保するために実施されます。

調査の方法は案件によって異なりますが、主に以下のような手法です。

- 事業所訪問による現地調査

- 取引先や従業員へのヒアリング

- 資料の提出要求(領収書や契約書、業務報告書など)

初期段階では資料の提出要求のみで済むこともありますが、提出資料に不審な点がある場合や、疑惑が深まると、より詳細な調査へと発展するでしょう。

特に不正が疑われる場合、本格的な監査や現地調査が実施され、最終的には問題が明らかになることが多いです。

調査を拒否したらどうなる?

交付規程第32条には、正当な理由なく調査を拒否した場合、交付決定が取り消される可能性があることが明記されています。

そのため、調査の協力を拒んだ場合、補助金の返還を求められるだけでなく、将来的な補助金の申請資格を失う可能性もあるため、慎重な対応が求められます。

通報によって発覚するケースもある

出典:市場調査 イラストPNGフリー素材

通報によって不正受給が発覚するケースもあります。

通報には、以下のようなパターンが考えられます。

- 退職時に会社とのトラブルがあった場合、不正を暴露することが動機となる

- 従業員による内部通報現職の従業員や、退職した元従業員が不正の事実を知って通報する

- 取引先や関係者による通報、IT導入支援事業者の勧誘を受けた中小企業が不審に感じて通報する

例)

- 補助金申請をするよう強く勧誘された

- 相場よりも高額なシステムを提案された

こうした疑念が通報のきっかけになるでしょう。

通報された場合の影響は?

事務局や中小機構は通報をそのまま信用して補助金の取り消しを決定するわけではありません。

とはいえ、具体的な通報があった場合、強い疑念をもって徹底的な調査が行われる可能性が高いです。

芋づる式に発覚

出典:市場調査 イラストPNGフリー素材

関連連事業者の調査により発覚するケースがあります。

特定のIT導入支援事業者やその関連企業が、組織的な不正スキームを展開しているとしましょう。

一件の不正が発覚すると、その関連案件も次々と明るみに出ることがあります。

ちなみに不正スキームとは、特定の目的を達成するために、法律や規則に反して行われる計画や手法です。詐欺や不正受給、虚偽の申請などが含まれ、通常は他者を欺くことを目的としています。

たとえば、ある事業者が虚偽の申請を行い、それが調査で判明した場合、その事業者と関係のある他の補助事業者も対象になる可能性が高いです。

関与事業者が不正と認定された場合のリスク

過去に取引のあった事業者が調査を受けた場合、同様の不正が疑われることがあります。

関係する事業者が補助金の不正受給で摘発された場合、自社の申請内容も見直されるでしょう。

不正受給をした場合のペナルティはどんなもの?

不正受給が発覚した場合、以下のような厳しいペナルティが科される場合があります。

交付決定の取消と返金義務

受給した補助金の全額返還が求められます。

さらに、年利10.95%の加算金と延滞金が発生することも。

発覚が遅れるほど返還額が膨らむリスクがあります。

事業者名が公表されて風評被害が出る

IT導入補助金では、事業者名の公表に関する明確な規定はありません。

しかし、他の助成金(持続化給付金、家賃支援給付金など)では、不正受給者のリストが経済産業省のサイトで公開されています。

IT導入補助金においても、今後、公表が進むかもしれません。となれば、事務局がなりすまし行為と判断した場合、補助事業者・支援事業者の公表されてしまいます。

IT導入支援事業者からの登録取消

不正受給が発覚すると、IT導入支援事業者の登録が取り消されます。

取り消された事業者については、IT導入補助金の公式サイトで公表されます。

たとえ不正と認定されなくても、不審な点があるだけで登録取消となる可能性が高いです。

まとめ

IT導入補助金の不正受給と刑事事件が発覚する経緯として、調査、通報、芋づる式発覚の3つが主要なルートです。

また、発覚した場合のペナルティは厳しく、補助金の全額返還だけでなく、加算金や延滞金、事業者名の公表、登録取消などのリスクを伴います。

そのため、補助金を適正に活用する必要があり、不正行為が疑われる場合は、速やかに専門家の助言を求めることをおすすめします。

IT導入補助金の不正受給と刑事事件

不正受給が刑事事件に発展するケースもあります。

IT導入補助金の不正受給は、犯罪として刑事事件に発展する可能性もあります。

実際、IT導入補助金事務局は、警察への通報を行う場合があると明言しています。

では、不正受給はどのような犯罪に該当するのでしょうか。

詐欺罪

本来、対象とならないITツールを対象であるかのように偽って登録し、補助金を受け取る行為です。

また、実質的には費用を支払っていないにもかかわらず支払ったように装い、補助金を受け取る行為も含まれます。

これらは、刑法上の詐欺罪に該当する可能性が高いです。

詐欺罪が成立すると、最大で懲役10年の刑が科される場合があります。

詐欺罪には罰金刑がなく、起訴された場合には必ず公判請求となり、公の法廷で審理を受けることになるでしょう。

過去には、ITツールの導入費用を支払ったように装った事案で、詐欺罪として起訴された例もありました。

補助金適正化法違反

「補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金適正化法)」第29条第1項では、「偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けた者は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその併科に処する。」と規定しています。

同法第32条では、法人の代表者や従業者が違反行為を行った場合、法人にも罰金刑が科されると明記されています。

このため、補助金の不正受給を行った場合、会社の代表者等には最大で懲役5年および罰金100万円、法人には罰金100万円の刑が科される可能性があるでしょう。

詐欺罪と補助金適正化法違反の関係は?

不正受給に該当する場合、詐欺罪と補助金適正化法違反の両方が成立する可能性があります。

しかし、詐欺罪の法定刑が10年以下の懲役であるのに対し、補助金適正化法違反は5年以下の懲役と罰則が軽いです。そのため、実際には詐欺罪での立件・起訴が多いでしょう。

また、令和3年6月23日の最高裁判決では、助成金の不正受給に関する事案について、詐欺罪での処罰が認められています。

実際の処罰はどうなの?

詐欺罪で起訴され、有罪判決を受けた場合、執行猶予がつかず実刑となる可能性があります。

特に、

- 公金を詐取する悪質性

- 被害額が多額になる可能性

などの事情が加味されると、厳しい処罰が下される可能性が高いです。

補助金適正化法違反の場合は罰金刑のみとなる可能性もありますが、詐欺罪では不起訴か公判請求のいずれかしか選択肢がありません。

逮捕や実名報道の可能性

刑事事件となった場合、刑罰だけでなく、社会的な不利益も生じます。

逮捕や検察庁への事件送致、起訴の段階で報道され、大きな社会的制裁を受ける可能性があります。

特に会社経営者にとっては、長期間の身柄拘束によって大きな影響が出るでしょう。

捜査機関の判断次第で、逮捕や勾留が長期化する場合もあります。

不正受給に関与してしまった場合の対応

自主的な申告と返還

不正受給を行ってしまった場合は、自主的な申告と返還を行うべきです。

事務局も自主申告をすすめています。

早期対応をすれば悪質性を低減し、刑事処罰の軽減につながるでしょう。

申請はしたものの交付前であれば、速やかに自主申告することで刑事責任を回避できる可能性があります。

捜査機関への自首

刑事事件化が見込まれる場合や、捜査が進行している可能性がある場合は、警察への自首も検討すべきです。

刑法第42条では、自首は刑の減軽事由となると規定されています。

さらに、自首をすることで逮捕や勾留を回避できる可能性も期待できます。

捜査機関が逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断するため、逮捕状は発付しにくくなるからです。

自首をする場合は、申告内容を正確に伝え、適切な証拠資料を持参しましょう。

IT導入支援事業者や勧誘者への責任追及

もし補助金の申請者が騙される形で不正受給に巻き込まれた場合、返還義務は免れません。

しかし、詐欺を主導したIT導入支援事業者や勧誘者に対し、法的責任を追及することが可能です。民事訴訟による損害賠償請求も検討できます。

まとめ

IT導入補助金の不正受給は、刑事事件として詐欺罪や補助金適正化法違反に問われる可能性が高いです。

特に詐欺罪では、10年以下の懲役という重い罰則が適用されます。

万が一不正受給に関与してしまった場合、早期の自主申告や返還、自首を検討し、刑事責任や社会的な不利益を最小限に抑えましょう。

また、不正受給を主導した事業者に対しては、法的責任を追及することも視野に入れたほうが良いでしょう。

参考:不正行為にご注意ください

不正受給の実態

残念ながら、このIT導入支援事業を悪用した不正受給が急増しています。

会計検査院の調査結果によると、2020年から2022年に交付された補助金10万件以上のうち、少なくとも55件に不正受給が確認済です。

なぜ不正受給が起きるのか?

不正受給がなぜこれほどまでに横行しているのでしょうか?

その背景には、いくつかの要因が考えられます。

チェック体制が甘いから

まず、国側の審査体制に問題があります。

現行の審査制度では、補助金の申請内容が書類でのみ確認されています。

実際にITツールが導入されたかどうか、運用されているかどうかといった実態確認は、不十分です。

このため、不正な申請や報告を見抜くことができないケースが増えています。

悪質な支援事業者が多いから

一部の支援事業者が、キックバックを前提に企業に補助金申請を勧めるなど、悪質な手口を使って不正を誘発しています。

これにより、企業は不正な手段を取らざるを得ない状況に追い込まれることがあります。

企業側のモラルが低いから

企業側に問題がある場合もあります。

補助金を不正に受け取ることに対して、一部の企業は倫理的な抵抗感が低いです。そうした企業は、補助金の不正受給を軽視する傾向が見受けられます。

補助金を受給することで短期的な利益が得られます。そのリスクを過小評価する企業が、不正行為を行う傾向にあります。

不正受給防止のための今後の対策は?

このような不正受給を防ぐためには、どのような対策が必要なのでしょうか?

会計検査院は、中小企業庁に対して以下の対策を求めています。

審査体制を強化する

最も重要な対策は、審査体制を強化することです。

申請内容や実績報告を厳密に精査するだけでなく、現地調査を実施して、実際にITツールが導入されているかどうかを確認する体制を構築することが求められます。

これにより、虚偽の報告や不正受給を未然に防げるでしょう。

不正受給分を返還させる

不正に受け取った補助金は、必ず返還させるべきです。

すでに不正が確認された企業や支援事業者に対しては、速やかに補助金の返還を求めるとともに、再発防止策を徹底的に講じなくてはなりません。

返還を徹底することで不正が続くことを防ぎ、企業にも厳しい処罰が下されることを警告できます。

再発防止策の徹底

不正受給の再発を防ぐためには、関係機関への指導や啓発活動を強化することが求められます。

特に、企業側は不正受給のリスクを認識し、倫理的に制度を利用しなければなりません。

支援事業者に対しても適切な監督と指導を行い、健全な運用が行われるよう促します。

おわりに

IT導入支援事業は、中小企業のデジタル化を進め、経済を活性化させるために重要な制度です。

しかし、不正受給が横行することにより、税金が無駄に使われることは許されません。

政府はこの問題に対して厳しい対策を講じ、再発防止を図ることが求められます。

また、中小企業側も倫理的に制度を利用し、不正受給に加担しないように注意することが大切です。

この制度が本来の目的通りに活用され、中小企業の健全な発展につながることを期待しましょう。

関連コラム一覧

IT導入補助金2025の申請のコツを分かりやすく解説します!

事業再構築補助金を受けた後の廃業対応や返還について徹底解説!

監修者からのワンポイントアドバイス

IT導入補助金などの各種補助金では公募要領に禁止行為が記載されています。中でも補助金の不正受給は犯罪行為であり、絶対に行っては行けません。不正受給者のリストは公開されますし、事業者としても大きな痛手を負うこともなります。