クリニック向けIT導入補助金の概要や活用術、おすすめポイント

IT導入補助金は、クリニックでも利用できるのでしょうか。ここでは、IT導入補助金を活用してクリニックのデジタル化を促進する方法や、条件、補助対象ツールについて詳しく解説します。

この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。

慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。

IT導入補助金はクリニックも利用できる?

IT導入補助金に申請できる対象者には条件がありますが、クリニックでも申請できる場合があります。ITツールを導入したいと考えている小規模事業者にとって、IT導入補助金はとてもおすすめの制度です。とはいえ、すべてのクリニックがIT導入補助金に申請できるわけではないため、条件を確認しておきましょう。IT導入補助金の対象となる医療法人やクリニックは、どのようなものかここで理解してくださいね!

下記の条件を満たしている医療法人やクリニックは、IT導入補助金に申請できます。

- 資本金が3億円以下

- 雇用している従業員数が300人以下

これらの条件を満たしているなら、IT導入補助金に申請する権利があるので、見逃さないでください。たとえば、医療現場でデジタル化を進めたいと考えているクリニックにとって、チャンスとなる制度といえます。電子カルテやレセコンなど、ITツールを導入したいものの、余裕がなくてなかなか踏み切れないクリニックもあるでしょう。そんな時にIT導入補助金を活用すれば、経済的な負担を軽減してITツールを導入できます。

仮に、あるクリニックA院が、資本金が2億円で従業員数が100人だったとしましょう。この場合、資本金と従業員数が規定以下で条件をクリアしているため、IT導入補助金が利用できます。採択されれば、業務効率化や医療のデジタル化を進められるのです。

ちなみに、これがもし医療法人だった場合は、資本金や出資額は問いません。従業員数が300人以下であれば、IT導入補助金に申請可能です。ですから、クリニックだけでなく、医療法人も積極的にIT導入補助金を活用できるでしょう。

参考:IT導入補助金2025について

参考:民間医療機関向け補助金の概要

IT導入補助金で補助してもらえるツールには何がある?

IT導入補助金とは言っても、すべてのITツールが補助してもらえるわけではありません。クリニックに導入したいITツールでも、IT導入補助金の対象になっていなければ意味がないのです。

たとえば、IT導入補助金2024においては、特に電子カルテやレセコンなど、医療分野に特化したITツールが対象でした。

こうしたツールの導入費用は、最大で450万円まで補助されますから、クリニックの負担は大幅に減るはずです。

もし電子カルテを導入したいクリニックなら、電子カルテの導入費用が300万円であれば、補助金として最大150万円(通常枠の補助率1/2の場合)が支給されます。デジタル化基盤導入枠を利用すれば、さらに補助率が2/3に上がり、200万円まで補助を受けられるのです。

IT導入補助金って何のこと?

そもそもIT導入補助金についてよく知らない事業者も多いでしょう。言葉だけは聞いたことがあっても、中身までは知らない方も多いはず。そこで、ここではクリニックも利用できるIT補助金がどのような制度か詳しく解説していきます!

IT補助金の概要

IT導入補助金は、中小企業や小規模事業を営んでいる企業に対する制度です。もっと効率よく業務ができるようにするためのITツールを導入するには、費用がかかりますよね。ですが、その費用を地方自治体や国が一部カバーしてくれるというのが、IT導入補助金なのです。IT導入補助金を活用すれば、中小規模の企業は仕事をもっと早く、スムーズに進められます。

その結果、売上を増やせる可能性があるのです。

ちなみに補助金とは、国や地方自治体が企業や団体に対して提供する補助的なお金です。補助的なので全額支給するわけではなく、あくまで一部のお金を支給します。補助金は融資とは異なるので、返済不要です。支給されたらそのまま自社の資本として使っていいのです。後で返す必要がない点が、融資との大きな違いといえます。返金する必要がないのは、資金力が少ない中小企業にとって助かる仕組みでしょう。

ただし、どんなものでも補助してもらえるわけではないのです。IT導入補助金をもらうには、ルールを守る必要があります。申請すれば、必ずもらえるということではないのですね。基本的には、企業が使いたいお金を補助してもらえる制度です。しかし、何に使うのかは厳密に審査され、対象外だとみなされれば採択されません。

また、補助金は基本的に後払いです。補助金交付の採択が決まっても、その後に補助金事業を始め、必要な書類を提出し、検査を受けてようやく補助金が入ります。

IT導入補助金ができた背景は?

IT導入補助金の目的は非常にシンプルです。国は、小規模な企業や資金力のない事業者がもっと効率よく仕事ができるようにと、ITツール(コンピュータやソフトウェアなど)を導入するお金を補助したいと考えています。IT導入補助金があれば、これまでITツールの導入を諦めていた企業も、積極的にITツールを導入できると考えているのです。ITツールの導入が実現すれば、企業はこれまでより無駄な業務時間やコストを減らすことが可能です。その結果パフォーマンスが上がり、より良いサービスへと改善し、売上も伸びていくでしょう。こうした循環を作ることが、IT導入補助金の狙いです。

前述したように、一口にIT導入補助金といってもいくつか種類があります。その中で自社はどの枠で申請するか考えなくてはいけません。IT導入補助金の中で最もよく知られているのが、通常枠(A・B類型)とインボイス枠です。

IT導入補助金にはいくつか枠がある

IT導入補助金といっても複数の枠があり、どの枠で申請するか判断することが大事です。枠の中でも特に注目すべきが、

の2つです。

デジタル化基盤導入類型は、2023年度のIT導入補助金において、主にインボイス制度への対応を目的とした枠として設置されました。デジタル化基盤導入類型は、会計ソフトや受発注ソフト、決済ソフトなどの導入が対象です。

一方で、インボイス枠は、2024年度から新たに設けられた枠です。デジタル化基盤導入類型の後継として位置づけられています。どちらの枠を選んで申請するかによって、補助金額や対象となる経費の種類は異なってきます。

通常枠(A・B類型)

通常枠は、自社に合ったITツールを導入するための枠です。たとえば、あるお店A店が在庫管理を手作業で行っているとしましょう。手作業なので時間と手間がかかっています。もしパソコンで自動的に管理できるソフトを導入すれば、作業時間が短くなるはずです。ソフトを全額A社だけで出すのは難しくても、もし国から補助が出れば検討できます。

このような場合、IT導入補助金の通常枠を利用して申請できるのです。申請が通ればソフトを購入し、使用できるようになります。結果的に業務が早くなったり、ミスが減ったりして売上を伸ばすことが可能です。

- 補助率…1/2以内

- 補助対象経費…ソフトウェア費、導入関連費(オプション、サービス)

- 補助金額の範囲…1プロセス以上で5万円~150万円未満、4プロセス以上で150万円~450万円

インボイス枠

インボイス枠は、特に、企業がデジタル化を進めるのに必要なツールを導入するための枠です。デジタル化というのは、これまで紙で管理していた仕事をコンピュータでできるようにすることです。

たとえば、商品の注文をインターネットで受けるためのソフトや、売上の計算を自動でしてくれるツールなどが欲しいとしましょう。そんな時は、デジタル化基盤導入類型で申請することがおすすめです。

また、インボイス制度に対応するためのツールも補助金の対象です。

インボイスとは?

ここでインボイスという言葉が出てきたので、ついでにインボイス制度についても説明しておきます。インボイス制度とは、税金に関する新しいルールのことです。2023年(令和5年)10月1日から、日本においてインボイス制度がスタートしました。インボイス制度は、消費税をきちんと計算して正しく納めるための制度です。

ここでインボイスという言葉が出てきたので、ついでにインボイス制度についても説明しておきます。インボイス制度とは、税金に関する新しいルールのことです。2023年(令和5年)10月1日から、日本においてインボイス制度がスタートしました。インボイス制度は、消費税をきちんと計算して正しく納めるための制度です。

普段の生活では、インボイス制度を強く意識することはほとんどないでしょう。しかし、私たちが支払う消費税を正しく管理するためにとても大事なルールなのです。

消費税の仕組み

インボイス制度を理解するためにも、まず消費税について理解しておく必要があります。消費税というのは、もう皆さんよくご存知ですよね。私たちがスーパーやお店で買い物をするとき、商品の値段には消費税が含まれています。消費税は、商品やサービスを買った人が払うお金です。かといって、消費税を受け取ったお店の人がそのままポケットに入れているわけではありません。消費税も含めて支払われたお店や会社はその消費税を売上から差し引き、国に納める義務があるのです。

たとえば、お客さんから1,100円(うち100円が消費税)をもらったとしましょう。これを仕入れるため、店側はすでに800円(うち80円が消費税)を払っています。この場合、お店の人は、100円(お客さんからもらった消費税)から80円(仕入れで払った消費税)を引いた20円を、国に納めることになるのです。この計算を仕入税額控除といっています。

インボイス制度のポイント

インボイス制度が始まる前は、この仕入税額控除をするためにレシートや請求書を保管しているだけでよかったのです。

それが、2023年10月からは、さらに細かく税率や消費税の金額が分かるようにする必要が出てきました。そのためにできたのが、インボイスという書類です。インボイスは、消費税をもっと厳密に計算するための書類やデータといえます。

インボイスという書類には、次の情報が記載されています。

- 登録番号

- 取引年月日

- 店名や会社名

- 買った人の名前

- 税率ごとの合計金額

- 税率ごとの消費税額

- どんな商品やサービスを売ったのか

なぜインボイスが必要なの?

インボイスが必要なのは、複数の税率が混在しているからです。もし単一の税率だけであれば、インボイスは不要だったでしょう。

たとえば、消費税には現在10%という税率がありますよね。食べ物や飲み物(ただし、お酒や外食を除く)には、8%の軽減税率が適用されます。税率が複数存在しているため、これを特に複数税率と呼んでいます。もし正確な記録がなければ、税率ごとの消費税額を間違えてしまうリスクがあるのです。そんな時インボイスがあれば、「どの税率で、いくらの消費税を払ったか」を正しく計算できるようになります。

インボイスの形態

インボイスは、英語で「請求書」という意味です。その名の通り、インボイスの形式は請求書や領収書とほとんど同じです。とはいえ、2023年から始まったインボイスには、通常の請求書には記載しない特別な情報を含める必要があります。

通常の請求書と区別するために、適格請求書と呼ぶこともあるのです。飲食店やタクシーなど、不特定多数の人と取引する場合には、簡易インボイスといい、簡略化された書類を使うこともあります。簡易インボイスの場合、買った人の名前は記載不要です。

どのようにインボイスを使うの?

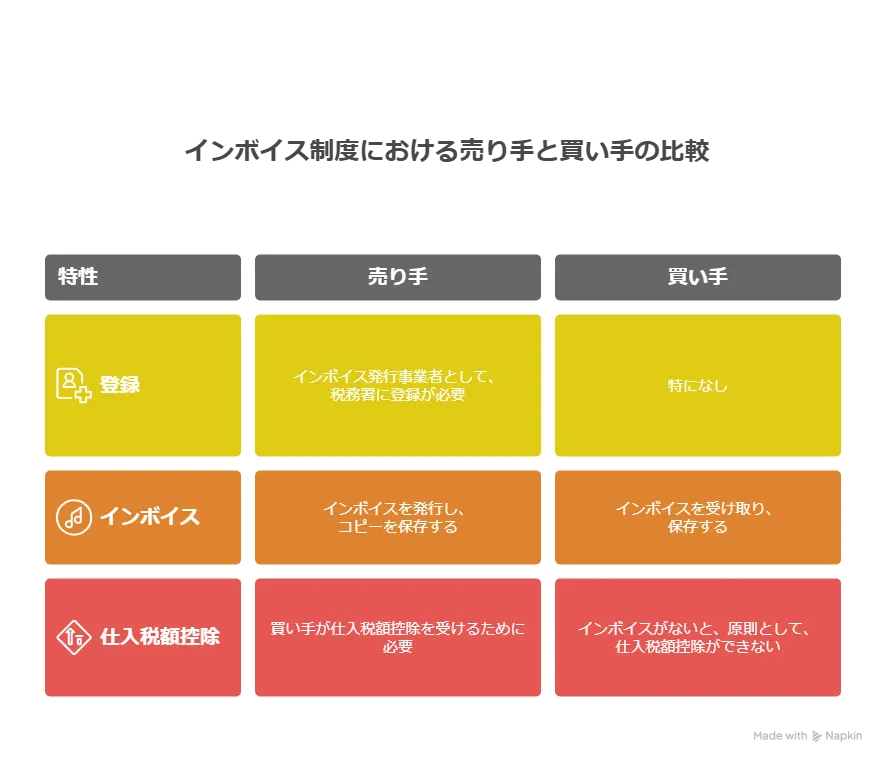

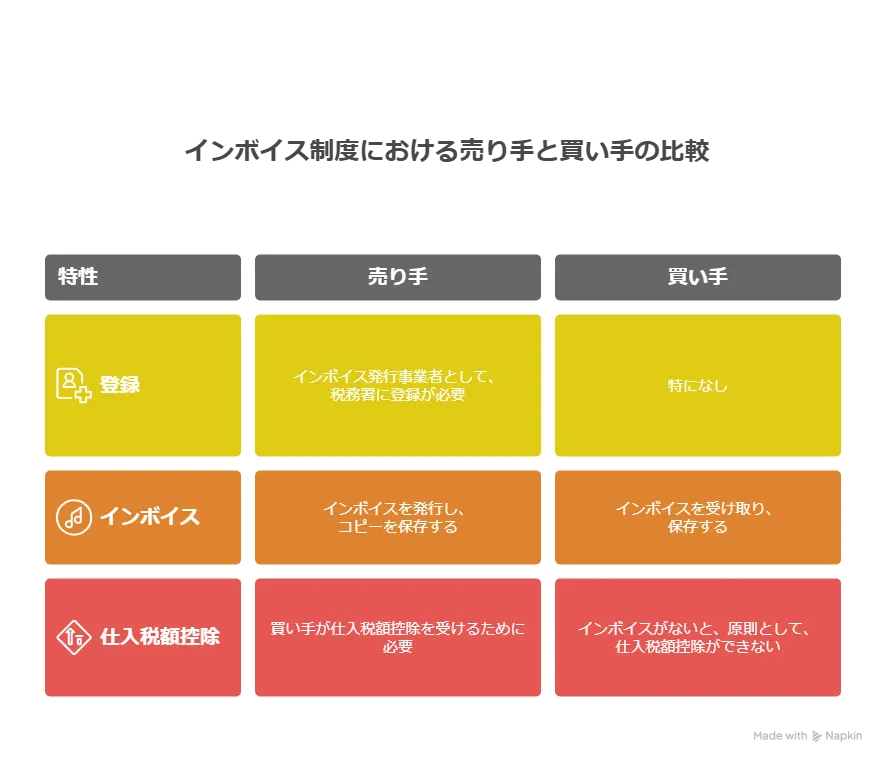

買い手側と売り手側とで、インボイスの利用方法は異なります。

売り手の場合

売り手、つまりお客さんからお金を払ってもらう側、利益を受ける側がインボイスを発行するには、まずは税務署でインボイス発行事業者の登録を済ませなければなりません。インボイスを発行したら、そのコピーを自分でも保存しなければなりません。

買い手

お金を支払って商品やサービスを買う側は、買った商品やサービスに関するインボイスを受け取り、保存しておきます。

インボイスがないとどうなるの?

インボイスがなければ、基本的に仕入税額控除ができません。ただし、一定の条件を満たせば、インボイスがなくても控除を受けられるという特例措置があります。この特例は、2029年9月末まで続く予定です。

また、小さなお店や個人事業主には、簡易課税制度や2割特例といった簡易的な方法も使えます。あわせて確認しておきましょう。

少し難しい話でしたでしょうが、インボイス制度を簡単に言うと、お店や会社が「どのくらいの消費税を払うべきか」を正確に計算するために使う、特別なレシートのようなもの。たとえば、私たちがスーパーでお菓子を買う時、そのお菓子の値段には消費税が含まれているでしょう。その消費税を正しく国に届けるために、インボイスという仕組みが必要なのです。

インボイス枠の特徴

インボイス枠のポイントといえば、クラウドサービスを利用するための資金も補助対象です。クラウドサービスは、インターネットを介してどこからでもデータにアクセスし、編集作業ができるサービスです。

具体的にいえば、パソコンに保存しているデータを、複数のパソコンからネットを通じて閲覧できます。このクラウドサービスの利用料も、デジタル化基盤導入類型でカバーしてもらえるので、ぜひ検討してみてください。

- 補助率…小規模事業者は最大4/5、その他は2/3

- 補助対象経費…ソフトウェア費、ハードウェア費(PC、タブレット、レジ、券売機など)、導入関連費

- 補助金額の範囲…ソフトウェア費は50万円以下、50万円超~350万円以下。ハードウェア費はPC・タブレットが最大10万円、レジ・券売機は最大20万円

仮に、あるクリニックが300万円の電子カルテを導入したい場合、通常枠では補助金が150万円まで支給されるでしょう。

一方で、もしインボイス対応の枠で申請すると、同じ条件で補助率が2/3に上がり、最大200万円が補助されます。

参考:インボイス制度について

複数のITツールを組み合わせて申請してもOK!

IT導入補助金においては、一度の申請で複数のITツールにまたがって申請することも可能です。

たとえば、電子カルテを導入したいと考えているクリニックが、複合機やRPAソフトなどもまとめて申請しても構いません。複数まとめて申請し、それが採択されれば、医療機関のデジタル化を一気に進められるでしょう。

クリニックがIT導入補助金に申請する時の重要ポイント

クリニックがIT導入補助金に申請する際は、下記のポイントを守って申請することをおすすめします。

IT導入支援事業者のサポートを受ける

IT導入支援事業者の支援のもと申請手続きをすれば、スムーズに申請ができます。IT導入支援事業者は、ITツールの導入や申請の手続きに関するサポートをしてくれる専門家です。医療分野に特化した支援を行っている事業者もいるので、医療DXを進めたいと考えているクリニックは、IT導入支援事業者の助言を受けながら申請手続きを進められるでしょう。初めてでわからないIT導入補助金でも、IT導入支援事業者がいれば安心です。

必要なITツールをまとめて申請すること

前述したように、一度の申請で複数のITツールを申請できます。1枠につき1回の申請が基本なので、事前にどのITツールが必要かを確認し、まとめて申請しておくと効率的でおすすめです。

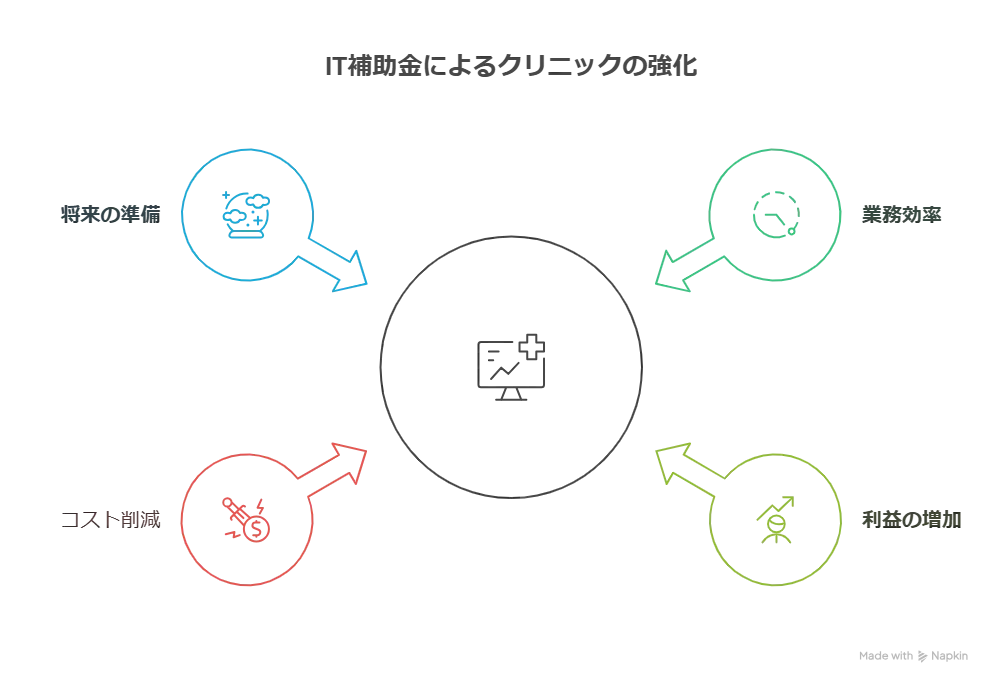

クリニックがIT補助金を使うメリット

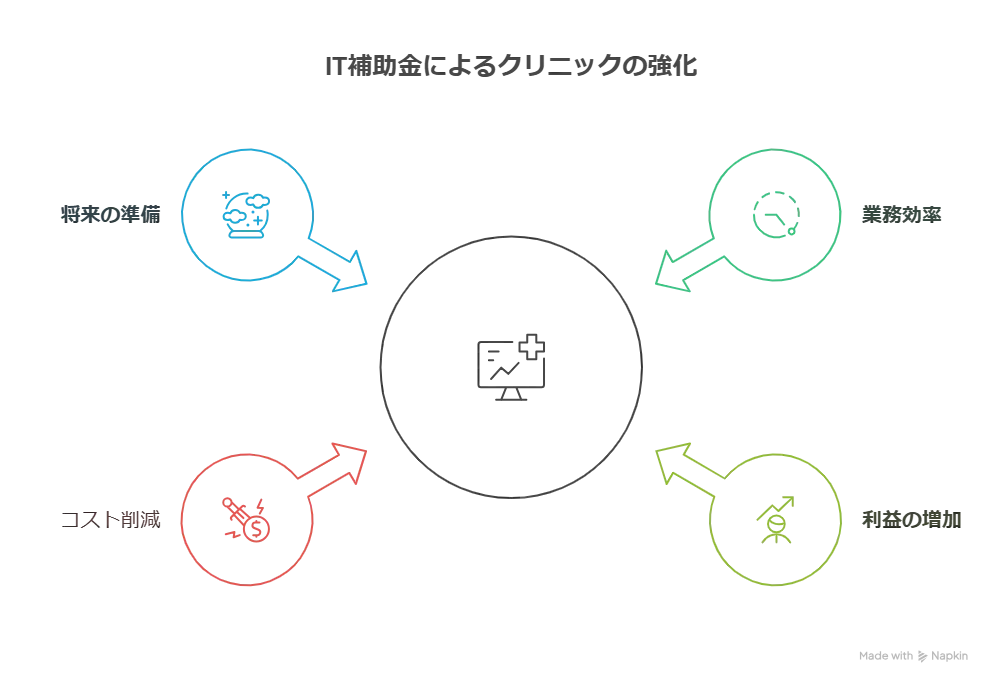

クリニックがIT補助金を活用すれば、メリットが期待できます。そのメリットとはただお金をもらうことだけではなく、実際に会社をより強く、成長させるために役立つことも含まれます。ここで具体的にメリットを見ていきますので、ぜひ検討してみてくださいね。

クリニックがIT補助金を活用すれば、メリットが期待できます。そのメリットとはただお金をもらうことだけではなく、実際に会社をより強く、成長させるために役立つことも含まれます。ここで具体的にメリットを見ていきますので、ぜひ検討してみてくださいね。

業務の効率が良くなる

クリニックがITツールを導入すれば、これまで手作業でやっていた仕事を自動化できます。

たとえば、これまで患者さんの管理に時間がかかっていた作業を、パソコンでスピーディーに管理できるようになるでしょう。結果的に、クリニックの従業員はもっと他の大事な仕事に集中できるようになり、全体の効率が改善するのです。

利益が伸びる

ITツールの導入によって業務が効率的になれば、提供できるサービスの質も上がってきます。これにより患者さんの満足度も高まり、さらに多くの患者さんが来院してくれる可能性が高まるでしょう。

たとえば、これまで電話で予約を受け付けていたのを、インターネットやラインでも受け付け可能にできれば便利になりますよね。その結果、より多くの患者さんが予約してくれるでしょう。

コストを削減できる

ITツールを導入すること自体には費用がかかりますが、IT導入補助金が出れば実質的な負担が減ります。

また、ITツールのおかげで無駄な作業やエラーが減ることも期待でき、結果的に無駄なコストを削減できるでしょう。

たとえば、これまで手書きで行っていた伝票の処理をパソコンで自動化すれば、時間もコストも節約できますよね。

将来に向けた準備ができる

クリニックがIT導入補助金を利用してデジタル化を進めれば、未来に大きな変化を起こせるでしょう。

たとえば、インボイス制度に対応するための準備をしておけば、将来困ることがなくなります。

クリニックがIT導入補助金を申請する時におすすめのツールとは?

今の時代、クリニックでもIT化が進んでいます。ITツールを導入したいと考える医療機関は多いでしょう。IT導入補助金では、どのようなツールを申し込むのがおすすめか解説していきます。

業務効率化のためのITツール

クリニックの日々の業務には、経理や受付業務などが含まれます。それらを効率化するためのITツールを申し込みましょう。業務を効率化するためのツールなので、当然IT導入補助金の対象です。

具体的には、レセプトコンピュータ(レセコン)や電子カルテが含まれます。これらのITツールが導入されたら、クリニックの業務が効率的になるだけでなく、患者さんとのやり取りもより円滑になります。

顧客情報を一元管理できるクラウドシステム

顧客情報を一元管理できれば、クリニックは管理にかかる手間暇が省け、人件費もより削減できます。クラウドシステムもIT導入補助金の対象です。クラウドシステムを利用すれば、患者さんの情報を整理し、簡単にアクセスできるようになるでしょう。管理をデジタル化することによって業務が効率化し、患者さんへの対応もより迅速になります。

会計や受発注、決済機能を備えたソフトウェアツール

会計や受発注、決済の機能を備えたソフトウェアを申し込みましょう。こうしたITツールは、クリニックの経営に必要な機能を効率化するのに効果的です。診療報酬の請求を効率化するレセプトコンピューターもこれに該当します。

おわりに

IT導入補助金は、本来中小企業や小規模事業者が、経営に役立つITツールを導入するための補助金です。さらに、クリニックや医療法人でも条件を満たせば申請可能です。

クリニックでしたら、資本金が3億円以下で、従業員数が300人以下であることが条件です。IT導入補助金が利用できれば、経済的な負担を軽減しながら医療のデジタル化を進めることができ、有用といえるでしょう。電子カルテやレセコンなどの導入費用は最大450万円まで補助されるため、医療の業務効率化やサービス向上が期待できます。

申請方法や対象となるITツールについて十分に理解し、必要なITツールをまとめて申請することで、より効果的に補助金を活用できるはずです。

実際の申請手続きでは、IT導入支援事業者のサポートを受けることも一つの方法です。この機会にぜひご検討してみてくださいね。

監修者からのワンポイントアドバイス

クリニックは診療報酬を財源基盤としていることから補助金の申請を行うことが難しい業種となっています。しかし、IT導入補助金は申請できますので是非検討されると良いでしょう。レセコン、電子カルテ、デジタル診察券など様々なものが対象となっています。