2025年新事業進出補助金の予算は?採択のコツまで解説!

2025年度注目の「新事業進出補助金」の予算規模や補助金額の上限、対象事業者の条件とは?

個人事業主も活用できるのか、採択のポイントまでわかりやすく解説します。

この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。

慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。

新事業進出補助金とは?

新事業進出補助金は、企業が事業の成長や拡大を通じて生産性向上や賃上げを促進するための制度です。

具体的には、既存の事業とは異なる新市場への進出や高付加価値事業への転換のために必要な設備投資などを国が補助することで、事業者の挑戦を支援します。

対象は中小企業および個人事業主であり、これらの事業者が新規事業に必要な設備や建設、システム開発費用を一定の補助率で支援を受けられます。

ただし、みなし大企業とされる企業は対象外です。

みなし大企業とは、中小企業や中堅企業の定義に当てはまらず、かつ株主構成などにより大企業として扱われる企業を指します。

また、中堅企業は中小企業に該当せず、従業員数が最大2,000人以下の規模の企業を含みますが、新事業進出補助金の対象外です。

参考:新事業進出補助金

新事業進出補助金の補助率と補助金額

新事業進出補助金は、補助率は基本的に1/2となっています。

補助金額は従業員数で異なり、要件を満たすと補助金額が増える仕組みとなっています。

- 従業員数20人以下:2,500万円(3,000万円)

- 従業員数21~50人:4,000万円(5,000万円)

- 従業員数51~100人:5,500万円(7,000万円)

- 従業員数101人以上:7,000万円(9,000万円)

また、補助下限額は750万となっています。

参考:新事業進出補助金

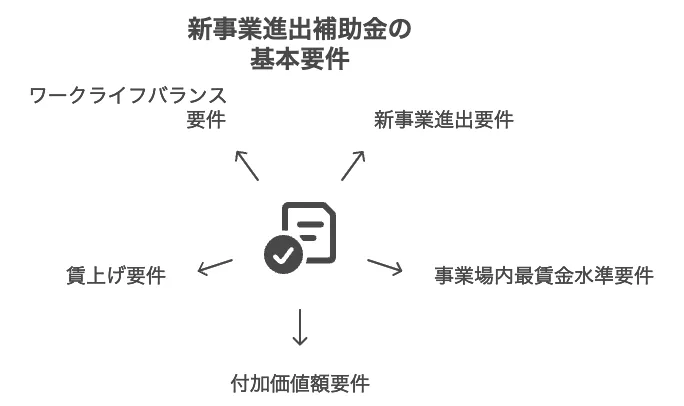

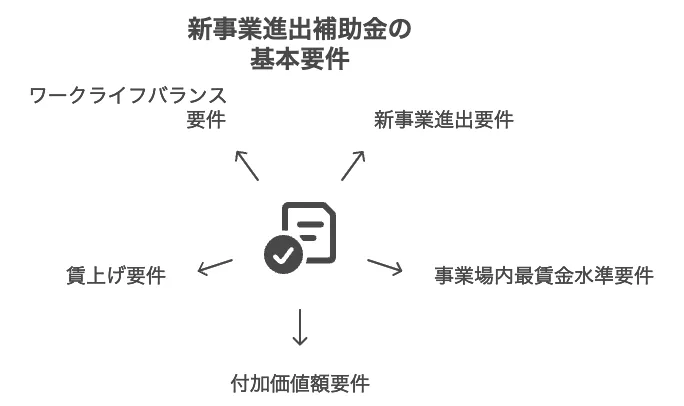

新事業進出補助金の基本要件

補助金の申請にあたっては、いくつかの基本的な要件を満たす必要があります。

特に重要なのは、企業の成長性を示す指標として、年平均成長率と1人あたりの給与支給総額のいずれかをクリアすることです。

この要件は、企業が新事業への進出を通じて実際に成長し、労働者の待遇改善や賃上げにもつながっているかどうかを評価するためのものです。

ただし、これらの要件が満たされなかった場合は、補助金の返還義務が生じる場合があります。

一方で、付加価値が増加していない場合でも、企業全体で営業利益が赤字である場合や天災など不可抗力による影響がある場合は返還が免除されるケースもあります。

参考:新事業進出補助金(公募要領)

新事業進出補助金の2025年スケジュール

新事業進出補助金の第1回公募期間は令和7年(2025年)4月22日(月)から7月15日(火)まで開催されました。

採択結果の発表は10月頃で、採択された補助金交付候補者は発表から2ヶ月以内に交付申請を行う必要があります。

事業の実施期間は交付決定日から14ヶ月以内で、採択発表日から数えて最大16ヶ月以内に補助事業を完了しなければなりません。

参考:新事業進出補助金

申請手続きとGビズIDプライム

申請には、GビズIDプライムという電子申請用IDが必要です。

ホームページで申請書類を提出後、通常1週間程度で発行されます。

すでにGビズIDプライムを取得している場合は再発行の必要はありません。

申請時には見積書の提出は不要ですが、交付申請時に必須となります。

また、GビズIDエントリーからプライムへの切り替えは書類審査が必要です。

GビズID

国全体の中小企業支援予算に占める位置づけ

本補助金の総予算は1,500億円と設定されています。

新事業進出補助金は、国が推進する中小企業支援政策の中でも重要なウェイトを占めています。

日本政府は、中小企業を国の経済基盤の柱と位置づけており、これら企業の成長と競争力強化を通じて経済全体の活性化を図ることを目的としています。

そのため、毎年度、さまざまな支援策や補助金が予算措置として計上されています。

国全体の中小企業支援予算の中で、新事業進出補助金は、特に成長促進や事業転換・新分野進出の促進にフォーカスした施策として位置づけられています。

多くの支援策が経営改善や資金繰りの安定化を支援することに重きを置く中、この補助金は中小企業が既存の枠を超えた新しい市場や事業分野へ挑戦する際の大規模な設備投資や事業再構築に対して直接的に財政支援を行う点で独自性があります。

具体的には、中小企業庁が管轄する中小企業支援予算全体の中でも、新事業進出補助金に割り当てられる予算規模は数千億円規模に及び、これは中小企業施策の中でも最大級の補助金枠です。

この規模は、経済の変化や社会情勢の影響を踏まえ、特にポストコロナ時代の産業構造変革やデジタル化、環境対応といった成長分野への迅速な対応を後押しするために確保されたものです。

そのため、新事業進出補助金は、単なる資金援助の枠を超え、中小企業のイノベーション推進や競争力向上を国家レベルで戦略的に支える役割を担っています。

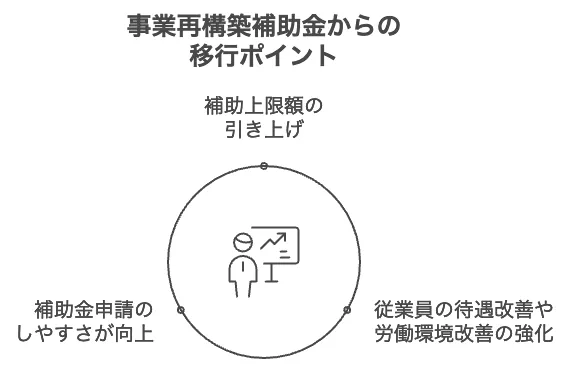

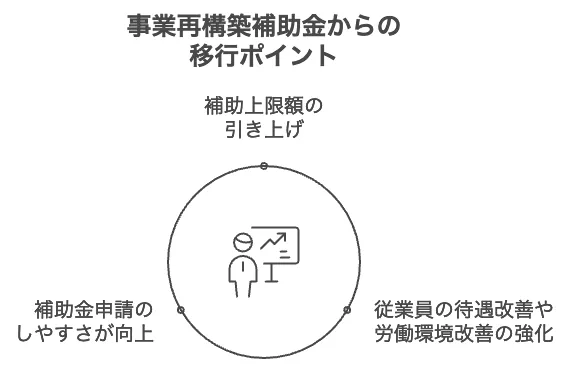

事業再構築補助金からの移行と増額ポイント

事業再構築補助金から新事業進出補助金への移行に際しては、制度の目的や対象範囲は基本的に引き継がれていますが、補助内容や条件面での改善・増額が図られている点が注目されています。

まず、補助金の目的としては、中小企業や小規模事業者が新たな市場や高付加価値事業へ進出することを支援し、事業転換や成長を促進する点で共通しています。

しかし、新事業進出補助金では、より大きな規模の設備投資を可能にするために、補助上限額が大幅に引き上げられています。

たとえば、従業員規模に応じた補助上限が拡充され、以前の事業再構築補助金に比べて最大で数千万円単位で増額されているのが特徴です。

また、補助率の面でも見直しが行われ、事業者の負担軽減がより進められています。特に賃上げ要件を満たす事業者には、さらなる上乗せ補助が提供されることで、単なる設備投資支援にとどまらず、従業員の待遇改善や労働環境の向上を促す仕組みが強化されています。

さらに、申請手続きや審査プロセスにおいても、より申請者にとってわかりやすく、効率的に対応できるように改良されており、申請準備期間の延長やオンライン申請の充実など、利用しやすさが向上しています。

これらの移行と増額のポイントにより、新事業進出補助金は、事業再構築補助金で培われた実績とノウハウを基盤に、より実質的かつ効果的な成長支援策として期待されているのです。

結果として、中小企業や個人事業主がこれまで以上に大胆な事業転換や新規事業展開に踏み切りやすくなり、日本経済の再活性化にも大きく寄与することが見込まれています。

参考:事業再構築補助金

補助額は個人・法人で異なる?

新事業進出補助金の補助額は、法人と個人事業主で基本的には大きな差はありません。

ただし、補助上限額や補助率は企業の規模や業種、従業員数によって異なるため、結果的に受け取れる補助額には違いが出る場合があります。

一般的に中小企業(法人)と個人事業主のどちらも申請可能ですが、法人のほうが事業規模が大きい場合が多いため、補助上限額も大きくなる傾向があります。

一方で、小規模な個人事業主の場合は補助上限額が比較的低く設定されていることもあります。

【無料】御社に合った補助金・助成金を診断! 補助上限額の目安と補助率の違い

新事業進出補助金では、補助上限額は企業規模や従業員数、業種によって異なります。例えば、従業員数が少ない小規模事業者は補助上限が数百万円~1,000万円程度であることが多く、中堅的な中小企業では上限が数千万円に達する場合もあります。

補助率は一般的に設備投資額の2/3(約66%)程度ですが、賃上げ要件を満たす事業者に対しては上乗せ補助率が適用されることがあり、最大で3/4(75%)まで引き上げられるケースがあります。

従業員数・業種・企業規模による違い

従業員数は補助金の上限額に大きく影響します。

従業員数が20名以下の小規模事業者と、100名近い中小企業とでは補助上限が異なり、後者の方がより高額な補助を受けられる傾向があります。

業種も補助対象経費や要件に影響を与えます。

製造業やサービス業、医療福祉系など、それぞれに適用されるルールや内容が異なり、特定の業種向けに優遇措置が設けられている場合もあります。

企業規模は中小企業基本法に準じて判断され、みなし大企業に該当すると補助対象外となるため注意が必要です。

前年度からの変更点(1000万円増額の意味)

2025年度の新事業進出補助金では、前年度の事業再構築補助金に比べて補助上限額が約1,000万円増額されました。

これは、企業がより大胆な設備投資や新分野開拓にチャレンジしやすくするための施策であり、資金面での負担軽減を図るものです。

具体的には、これまでの補助上限額に加え、新たに1,000万円が上乗せされることで、大規模な設備投資や複数事業の展開に対応しやすくなりました。

予算枠はいつ使い切られる?

人気の高い補助金のため、予算枠は早期に使い切られるケースが多いです。

特に初回公募は申請件数が集中しやすいため、予算上限に達して締め切りが前倒しになる可能性もあります。

そのため、申請を検討している事業者は、情報をこまめにチェックし、早めの準備と提出を心がける必要があります。

第1回・第2回公募で予算が変わる可能性

第1回公募で予算を使い切れなかった場合、第2回公募で残りの予算が配分されることがあります。

しかし、経済状況や政府の政策変更により、第2回以降の予算が増減する可能性もあり、必ずしも全額が使われる保証はありません。

申請タイミングによる採択率の違い

申請の早いタイミングは、審査も比較的余裕をもって行われる傾向があるため、採択率が高い場合があります。

逆に、公募期間の後半に申請が集中すると競争が激しくなり、採択率が下がる可能性も考えられます。

予算を有効活用するためのポイント

予算を最大限に活用するには、申請書の内容を具体的かつ実現可能性の高いものにすることが重要です。

事業計画は明確な成長戦略や市場分析、収益予測を盛り込み、補助対象経費の妥当性を示すことが求められます。

- 採択されやすい事業計画の特徴

- 認定支援機関の活用法と予算効率化

- 医療・福祉系など個人事業主の活用例

- 無駄なコストと見なされないための注意点

- 個人事業主も予算対象になるのか?申請資格の確認(開業年数・規模)

採択されやすい事業計画の特徴

採択されやすい事業計画は、既存事業との相乗効果が明確で、新分野への挑戦が現実的かつ戦略的に説明されていることが多いです。

また、地域経済への貢献や雇用創出、賃上げ計画も評価されやすいポイントです。

認定支援機関の活用法と予算効率化

認定経営革新等支援機関を活用することで、事業計画のブラッシュアップや資金調達の相談ができ、申請成功率を高められます。

金融機関の確認書が必要な場合もあるため、早期に連携をとることが予算効率化につながります。

医療・福祉系など個人事業主の活用例

医療や福祉分野の個人事業主にとっては、設備投資やサービス拡充のための補助として活用されることが多いです。

たとえば、新しい診療機器の導入や介護サービスの拡大などに利用されています。

無駄なコストと見なされないための注意点

補助対象経費は設備投資やシステム開発などに限られ、修繕費や広告宣伝費、資格取得費用などは対象外です。

不要なコストや事業に直接関連しない支出は、審査でマイナス評価となります。

個人事業主も予算対象になるのか?申請資格の確認(開業年数・規模)

個人事業主も新事業進出補助金の申請対象です。

ただし、開業から1年以上という要件があり、短期間で開業したばかりの事業主は申請できません。

また、一定の規模を持ち、中小企業基本法に基づく中小企業者として認定されている必要があります。

公募要領の概要(Q&A)

新事業進出補助金の公募要領では、対象者の定義や申請の際の注意点が細かく規定されています。

以下に、代表的な質問と回答をまとめました。

海外企業や海外の子会社は対象か?

国内に本社と補助事業の実施場所がある企業のみが対象となり、海外企業は対象外です。

従業員の定義は?

中小企業基本法に基づく常時使用する従業員と定義されており、労働基準法第20条の予告解雇対象者が該当します。

申請時点で従業員がいない場合は?

従業員が0名の事業者は申請できません。企業規模の拡大や賃上げ促進を目的としているためです。

認定経営革新等支援機関との連携は必須か?

原則として任意ですが、金融機関から資金提供を受ける場合は確認書の提出が必須です。

次世代育成支援対策推進法の対応は?

従業員数が100人以下でも一般事業主行動計画の策定・公表が必要です。

既存製品の増産は対象か?

既存製品の生産量増加のみは補助対象外です。新規性が求められます。

補助対象経費の詳細

補助対象経費には、設備投資費用、建設投資、システム開発費が含まれますが、以下は補助対象外です。

- 求人広告費

- 応募申請前に契約済みの経費

- 資格取得のための講座や試験費用

- 建物の修繕費(老朽化補強や雨漏り修理等)

また、金融機関や事業計画書作成支援者への発注費用は補助対象外です。

おわりに

新事業進出補助金(旧事業再構築補助金)は、中小企業や小規模事業者の成長を強力に後押しするために創設された重要な支援制度です。

設備投資やシステム開発などの費用を重点的に補助し、多くの事業者から期待されています。

企業の成長促進や競争力強化が期待され、経済活性化に大きく寄与するでしょう。

監修者からのワンポイントアドバイス

各補助金には予算が充てられていることから決められた予算の範囲で公募や採択の発表がなされます。

申請数が増加したからと言って必ずしも採択件数が増加するという訳ではありません。

綿密に事業計画を策定し、実現可能な事業計画を練るようにしていきましょう。