2025年省エネ補助金一覧|個人・法人向け支援制度を網羅

2025年に利用できる省エネ補助金制度を一覧でわかりやすく紹介。

住宅・車・設備更新など、個人や法人が対象となる国・自治体の最新支援策をまとめました。

この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。

慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。

2025年も省エネ対策は重要課題

地球温暖化の進行やエネルギー価格の高騰、さらに災害リスクの増大といった背景から、2025年も引き続き「省エネ」は日本社会にとって極めて重要なテーマとなっています。

脱炭素社会の実現に向けて、国や自治体は積極的に省エネルギー施策を打ち出し、家庭や企業におけるエネルギー使用の最適化を強く促しています。

また、電気・ガス料金の高止まりや物価上昇といった生活への影響が続く中、エネルギーの使い方を見直すことは、家計や事業運営にとって避けられない対策のひとつになりつつあります。

補助金制度は個人・法人の負担軽減の大きな味方!

こうした社会的ニーズを受けて、2025年も多くの省エネ関連の補助金制度が用意されています。

これらの補助金は、エコ住宅へのリフォーム、次世代自動車の購入、業務用空調や照明の省エネ機器への更新など、多岐にわたる取り組みを支援しており、個人にも法人にも広く門戸が開かれています。

特に中小企業や一般家庭にとって、初期投資の大きい省エネ対策はハードルが高くなりがちです。

しかし、補助金を上手に活用すれば、導入コストを大幅に削減でき、長期的には光熱費の節約にもつながります。

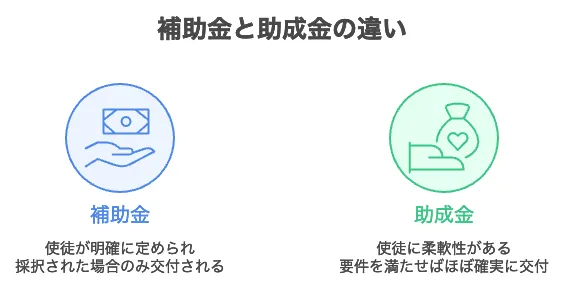

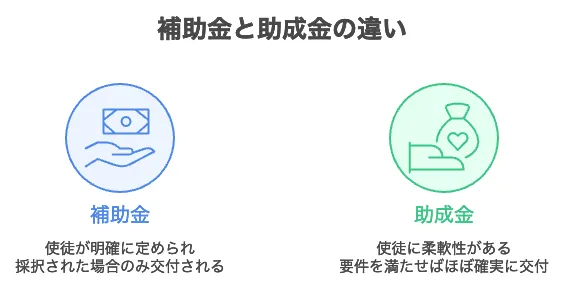

補助金と助成金の違い

補助金と助成金は、いずれも公的機関からの資金援助ですが、いくつかの重要な違いがあります。

補助金

特定の事業や活動に対して、その費用の一部を負担するために交付されるもので、使途が明確に定められています。

たとえば、省エネ設備の導入に対する補助金は、具体的な設備や工事に対して支給されます。

補助金は通常、申請後に審査が行われ、採択された場合のみ支給されるため、競争的な要素があります。

助成金

より広範な目的のために交付されるもので、使途に一定の柔軟性があります。

助成金は、要件を満たせばほぼ確実に支給されるため、申請が比較的容易です。

たとえば、地域活性化のための助成金は、特定の事業に限定されず、広範な活動を支援することが多いです。

このように、補助金は特定の目的に対する支援であり、助成金はより広範な支援を行うものと理解できます。

参考:日本政策金融公庫

どんな分野に支援されるのか

2025年の省エネ補助金は、さまざまな分野にわたって支援が行われます。主な支援対象は以下の通りです。

住宅

住宅分野では、省エネ性能の高い住宅の新築やリフォームに対する補助金が提供されます。

具体的には、断熱改修や高効率給湯器の導入、太陽光発電システムの設置などが対象となります。

これにより、家庭のエネルギーコスト削減と快適な住環境の実現が図られます。

車両

電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池車(FCV)などのクリーンエネルギー自動車の購入に対する補助金もあります。

環境負荷の低い交通手段の普及が促進され、温室効果ガスの削減に寄与します。

機器

業務用の省エネ機器や設備の導入に対する補助金も用意されています。

たとえば、工場や事業所における高効率の空調設備や産業用モータ、プレス機などが対象です。

これにより、企業のエネルギー効率を向上させ、経費削減を実現します。

事業所

事業所向けの省エネ補助金は、特に中小企業を対象にしたものが多く、エネルギー効率の高い設備の導入や省エネ診断の実施に対する支援が行われます。

これにより、企業の競争力を高めるとともに、持続可能な経営を促進します。

分野別・省エネ補助金一覧【2025年版】

ここでは、省エネに関する主要な補助金を分野別に紹介し、それぞれの制度の特徴や活用のポイントについて解説していきます。

住宅・リフォーム向け

注目すべきは、家庭における省エネ化を促進する補助制度です。

家庭内でのエネルギー消費は電気代やガス代など、日々の生活に直結しているため、補助金を活用することで実質的なコスト削減につながります。

- 長期優良住宅リフォーム補助

- こどもエコすまい支援事業(再開予定)

- ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)補助金

長期優良住宅リフォーム補助

既存の住宅を長寿命で快適に、かつエネルギー効率の良い状態に改修する際に活用できるのが、長期優良住宅リフォーム補助です。

国土交通省が管轄するこの制度は、断熱材の補強、窓の高性能化、設備機器の交換など、長期にわたって住み続けられる家づくりを支援するものです。

補助の規模は、リフォーム内容によって変動しますが、複数の省エネ改修項目を組み合わせることで数十万円〜100万円前後の支援を受けることも可能です。

参考:長期優良住宅リフォーム補助

こどもエコすまい支援事業(再開予定)

「こどもエコすまい支援事業」は、国土交通省などが主導する住宅省エネ補助制度で、子育て世帯や若者夫婦世帯を対象に、省エネ性能の高い新築やリフォームに対して補助金を支給する制度です。

2025年には再開が予定されており、高断熱窓や高効率給湯器、節水型トイレ、LED照明などを導入したリフォームにも対応予定です。

特に、対象となる世帯にとっては100万円単位での支援が見込まれるため、大きな家計の助けとなります。

申請には施工業者の協力が必要で、事前に登録された事業者経由で行うのが一般的です。

参考:こどもエコすまい支援事業

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)補助金

ZEH(ゼッチ)とは、断熱性を高め、省エネ設備を導入し、さらに太陽光発電などでエネルギーを「創る」ことで、年間の消費エネルギー量を実質ゼロにする住宅のことを指します。

国はこのZEH化を積極的に推進しており、2025年も補助金の交付が予定されています。

基本的な補助額は70万円〜100万円程度で、さらに蓄電池の併設や、地域特化型の加算などもあります。

ZEHビルダーとして登録された事業者による建設が条件となっており、補助金の申請にはその証明書類が必要です。

参考:ZEH補助金

都道府県・市区町村のリフォーム支援

国の制度に加え、都道府県や市区町村でも独自にリフォーム支援を行っています。

- 車両(次世代自動車)向け

- 経済産業省「CEV補助金」

- 自治体別EV・PHV補助金(東京都・大阪府など)

経済産業省「CEV補助金」

経済産業省が主管する「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」は、電気自動車(EV)、燃料電池車(FCV)、プラグインハイブリッド車(PHV)、クリーンディーゼル車などの導入時に補助金が出る制度です。

2025年も継続が見込まれており、EVの場合は1台あたり最大で65万円程度、FCVでは最大で200万円近い補助が出ることもあります。

車両のスペックや導入目的(業務用か個人用か)によって補助額が異なるため、申請前に詳細確認が必要です。

車両(次世代自動車)向け

移動手段も省エネの対象です。

とくに電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド(PHV)などの次世代自動車に関しては、複数の省庁および自治体が積極的に補助制度を設けています。

参考:CEV補助金

環境省「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」

この制度は、単に車両の購入を支援するだけでなく、再生可能エネルギーの活用や地域全体の脱炭素化のための取り組みに対しても補助を行うものです。

EVやPHVの導入とともに、充電設備の設置やV2H(ビークル・トゥ・ホーム)などの設備導入にも補助対象が広がっています。

地域ごとにプロジェクトベースで申請を行う形式が多いため、自治体や企業単位での応募が一般的です。

参考:環境省(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)

自治体別EV・PHV補助金(東京都・大阪府など)

各自治体でも、EVやPHVに対する独自の補助制度を展開しています。

東京都では、EVの購入に対して最大45万円、さらにV2H機器導入に対して最大75万円の補助があります。

大阪府でも、府独自の助成制度があり、購入費用の一部をサポートしています。

こうした制度は、国の補助金と併用が可能なケースもあり、トータルで100万円を超える支援が受けられることもあります。

参考:クールネット東京

法人・中小企業向け設備更新支援

企業活動においても、省エネ化は経営の重要課題となっています。

特に中小企業にとっては、老朽化した設備を更新するタイミングでの補助金活用が効果的です。

- 省エネ投資促進支援事業費補助金

- エネルギー合理化等事業者支援事業(SII)

- 中小企業省エネ診断補助(簡易診断・詳細診断)

省エネ投資促進支援事業費補助金

この制度は、特に中小企業の省エネ投資を後押しするもので、高効率機器導入や工場の断熱対策、冷暖房設備の刷新などに活用できます。

補助率は基本的に1/3で、導入する機器によって細かく補助額が変わる点に注意が必要です。

設備投資に伴う申請書類作成や、エネルギー削減量の事前算定などが必要なため、専門家の協力を得るケースも増えています。

参考:省エネ投資促進支援事業費補助金

エネルギー合理化等事業者支援事業(SII)

この制度は、SII(環境共創イニシアチブ)が運営する補助金で、エネルギー使用量の大きい工場や事業所に対して高効率設備の導入を支援します。

ボイラーや空調機器、照明設備、コンプレッサーなどが対象で、CO₂削減効果やエネルギー効率の改善を証明できることが条件です。

補助率は1/3〜1/2、1件あたり数千万円規模の支援が出ることもあり、設備更新の大きな助けとなります。

参考:エネルギー合理化等事業者支援事業

中小企業省エネ診断補助(簡易診断・詳細診断)

中小企業庁などが提供するこの制度は、工場や店舗のエネルギー使用状況を専門家が調査・診断し、改善点をアドバイスしてくれるものです。

診断費用の一部が補助されるため、今後の設備投資や補助金申請の前提として活用する中小企業が増えています。

簡易診断は無料または低価格で実施されることもあり、初めて省エネ対策に取り組む企業にとっては導入の第一歩として最適です。

参考:中小企業省エネ診断補助

再生可能エネルギー設備向け

脱炭素社会の実現に向けて、再生可能エネルギーの導入も重要な政策課題です。

補助金制度は、太陽光、蓄電池、エネルギーマネジメントなど多岐にわたります。

- 太陽光発電設備導入補助金

- 蓄電池・V2H・HEMS導入支援

太陽光発電設備導入補助金

住宅用・事業所用を問わず、太陽光パネルの設置に対しては国および自治体が補助を提供しています。

補助額は出力1kWあたり数万円が相場で、設置規模や併設設備(蓄電池など)によって変動します。

最近では、自己消費型の太陽光発電への補助が中心となり、売電収入ではなく「電気代の削減」を目的とした導入が推奨されています。

参考:太陽光発電設備導入補助金

蓄電池・V2H・HEMS導入支援

再エネ設備と相性の良い蓄電池やV2H(電気自動車から家庭へ電力供給する装置)、HEMS(家庭用エネルギー管理システム)の導入にも、補助制度が整備されています。

特に災害時の電源確保や、ピーク電力のカットといった目的での導入が進んでいます。

家庭用であれば1台数十万円の補助が得られることもあり、導入費用の大きな負担を軽減できます。

地方自治体の創エネ設備補助一覧

全国の自治体でも、独自に太陽光・風力・バイオマスなどの創エネ設備への補助制度を展開しています。

自治体ごとに条件や補助額が大きく異なるため、公式サイトでの確認が必須です。

地域の気候特性や人口構成に応じて、設置しやすい設備や補助内容が変わるため、自分の住まい・活動拠点に合った補助制度を選ぶことが成功のカギとなります。

補助金をうまく使うためのポイント

補助金を効果的に活用するためには、まず自分の事業やプロジェクトに適した補助金を見つけることが大切です。

- 専門の検索サイトを活用する

- 商工会や中小企業支援センターに相談する

- 政府や自治体の公式ウェブサイトを利用する

専門の検索サイトを活用する

補助金検索サイトを利用することで、条件に合った補助金を簡単に見つけることができます。

補助金検索サイトでは、補助金の詳細や申請方法も確認できます。

商工会や中小企業支援センターに相談する

地元の商工会や中小企業支援センターでは、補助金に関する情報提供や相談を行っています。

専門家のアドバイスを受けることで、より適切な補助金を見つけることができます。

政府や自治体の公式ウェブサイトを利用する

経済産業省や各地方自治体のウェブサイトには、最新の補助金情報が掲載されています。

これらのサイトでは、業種や地域に応じた補助金を検索することができます。

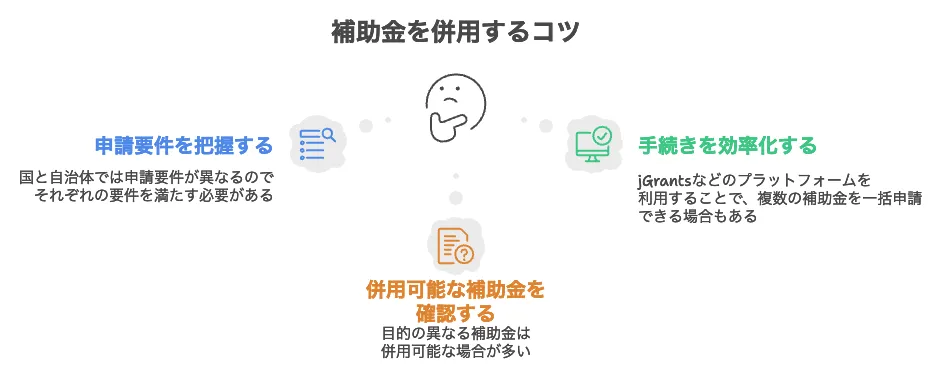

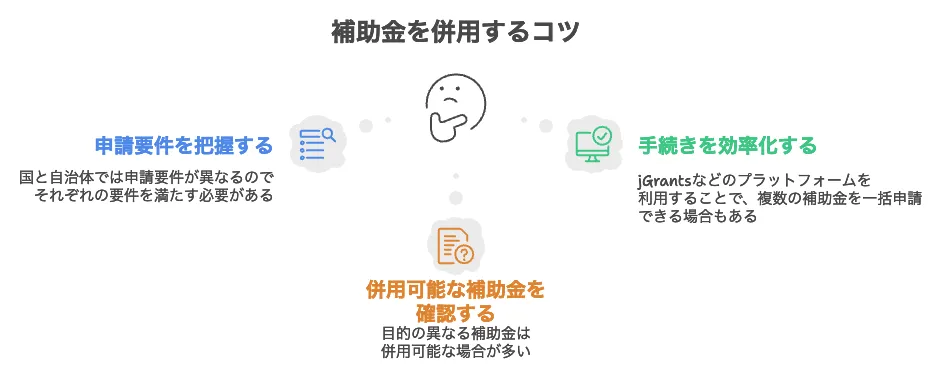

国と自治体の補助金を併用するコツ

国の補助金と地方自治体の補助金を併用することで、より多くの支援を受けることが可能です。併用する際のポイントは以下の通りです。

申請要件を把握する

国と自治体の補助金は、申請要件や期間が異なるため、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。

併用する場合は、それぞれの要件を満たす必要があります。

申請手続きを効率化する

併用申請を行う際は、オンライン申請を活用することで手続きをスムーズに進めることができます。

特に、jGrantsなどのプラットフォームを利用すると、複数の補助金を一括で申請できる場合があります。

併用可能な補助金を確認する

補助金の併用が可能かどうかは、各補助金の規定によります。

一般的に、同じ目的の補助金同士は併用できないことが多いですが、異なる目的や財源の補助金は併用できる場合があります。

申請前の準備書類と注意点

補助金の申請には、必要な書類を事前に準備することが不可欠です。以下の点に注意して準備を進めましょう。

- 必要書類を確認する

- 提出する書類が正確であるかを確認する

- 専門家の助言を受ける

- 期限と予算枠の管理に注意する

- 申請期限を把握する

- 予算枠を確認する

- 申請のタイミングを考える

1.必要書類を確認する

補助金ごとに必要な書類は異なりますが、一般的には事業計画書、見積書、決算書、履歴事項全部証明書などが求められます。

申請する補助金の要件に応じて、必要な書類をリストアップしておきましょう。

2.提出する書類が正確であるかを確認する

提出する書類は正確である必要があります。

誤った情報や不備があると、申請が却下される可能性があるため、提出前に複数回確認することが重要です。

3.専門家の助言を受ける

申請書類の作成や提出に不安がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。

コンサルタントや税理士などが、申請手続きのサポートを行ってくれます。

4.期限と予算枠の管理に注意

補助金の申請には、期限や予算枠の管理が重要です。

5.申請期限を把握する

補助金の募集期間は短いことが多いので、早めに申請を行いましょう。

各補助金の申請期限をカレンダーに記入し、リマインダーを設定しておくと良いでしょう。

6.予算枠を確認する

補助金には予算枠が設定されており、予算がなくなり次第、申請が終了することがあります。

特に人気のある補助金は早期に予算が埋まることがあるため、最新の情報を常にチェックしておくことが重要です。

7.申請のタイミングを考える

申請のタイミングも重要です。予算が残っている時期や、他の申請者が少ない時期を狙って申請することで、採択される可能性が高まります。

これらのポイントを押さえることで、補助金を効果的に活用し、事業の成長や発展に繋げることができるでしょう。

おわりに

2025年の省エネ補助金制度は、個人から企業まで幅広いニーズに対応しており、環境への貢献とコスト削減を同時に実現できる絶好のチャンスです。

支援内容や申請条件は制度ごとに異なるため、最新情報をこまめにチェックし、自分に合った補助金を早めに見つけて計画的に活用しましょう。

監修者からのワンポイントアドバイス

省エネ補助金の使える分野としては住宅、車両、太陽光発電、蓄電池、省エネ設備などが主なものとなっています。

これらの購入や設備更新の際には補助金が使えないか検討すると良いでしょう。

国や自治体も省エネ分野の補助金は用意していることが多いです。