ものづくり補助金は上限4,000万円!最新の公募スケジュールは?

2025年度のものづくり補助金は上限4,000万円、収益納付なしで実施されます。本コラムでは2025年度のものづくり補助金の概要と前年度との変更点、さらには19次公募の採択率を予想しました!2025年度、ものづくり補助金の活用を検討中の方はぜひご覧ください!

この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。

慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。

ものづくり補助金2025の概要

ものづくり補助金2025は、中小企業・小規模事業者が革新的な新製品・新サービスの開発や海外需要開拓を進めるための設備投資を支援する制度です。結論として、単なる工程改善や既存設備の更新は対象外で、新しい付加価値を生み出す取り組みであることが必須条件です。

その理由は、この補助金が国の中小企業政策の一環として、生産性向上や持続的な賃上げにつながる投資を促すことを目的にしているためです。したがって、「革新性」と「波及効果」が採択のカギとなります。21次公募では「製品・サービス高付加価値化枠」と「グローバル枠」の2種類が設定されています。

【無料】ものづくり補助金の申請を相談する!

製品・サービス高付加価値化枠

この枠は、革新的な新製品・新サービスの開発を目的とした設備・システム投資を支援します。既存製品の工程改善や単なる機械導入は対象になりません。

| 従業員規模 | 補助上限額 | 補助率 |

| 5人以下 | 750万円 | 中小企業:1/2小規模事業者・再生事業者:2/3 |

| 6~20人 | 1,000万円 | 同上 |

| 21~50人 | 1,500万円 | 同上 |

| 51人以上 | 2,500万円 | 同上 |

補助下限額は100万円です。

対象者

この枠の対象者は、以下の条件を満たす事業者です【公募要領】。

- 中小企業(医療法人を除く)

- 小規模事業者(製造業で従業員20人以下、商業・サービス業で5人以下など)

- 特定事業者の一部

- 特定非営利活動法人

- 社会福祉法人(従業員数300人以下で収益事業を行っている場合)

※申請できるのは、日本国内に本社および補助事業実施場所を有する事業者に限られます。

対象経費

補助対象となる経費は以下のとおりです【公募要領】。

- 機械装置・システム構築費(必須、単価50万円以上)

- 技術導入費

- 専門家経費

- 運搬費

- クラウドサービス利用費

- 原材料費

- 外注費

- 知的財産権関連経費

※なお、グローバル枠で「海外市場開拓(輸出)」に取り組む場合には、上記に加えて「海外旅費」「通訳・翻訳費」「広告宣伝費」も対象となります。

製品・サービス高付加価値化枠は、国内市場における革新的な挑戦を支援する制度の中心的な枠組みです。採択されるためには、既存業務の改善にとどまらず、新しい付加価値を生み出し、中長期的な生産性向上につながる事業計画を立てることが重要です。対象者や経費の条件を正しく理解したうえで、戦略的に準備を進めることが成功のカギとなります。

グローバル枠

この枠は、海外需要の開拓や海外展開を伴う事業を支援します。輸出、海外現地投資、インバウンド対応、海外企業との共同開発などが対象となります。ただし、単なる海外進出ではなく、国内における生産性向上や付加価値創出につながることが条件です。

| 区分 | 補助上限額 | 補助率 |

| 中小企業 | 3,000万円 | 1/2 |

| 小規模事業者 | 3,000万円 | 2/3 |

補助下限額は100万円です。

対象者

この枠の対象者は、以下の条件を満たす事業者です【公募要領】。

- 中小企業(医療法人を除く)

- 小規模事業者(業種ごとの従業員数基準に準拠)

- 特定事業者の一部

- 特定非営利活動法人

- 社会福祉法人(従業員数300人以下で収益事業を行っている場合)

※申請できるのは、日本国内に本社および補助事業実施場所を有する事業者に限られます。

対象経費

グローバル枠の補助対象となる経費は以下のとおりです【公募要領】。

- 機械装置・システム構築費(必須、単価50万円以上)

- 技術導入費

- 専門家経費

- 運搬費

- クラウドサービス利用費

- 原材料費

- 外注費

- 知的財産権関連経費

- 海外市場調査費・現地規制調査費(事業の実現可能性を示す資料提出が必要)

- 海外旅費

- 通訳・翻訳費

- 広告宣伝費(海外展開に関連するものに限る)

グローバル枠は、海外展開を通じて国内の生産性向上にも波及する事業を支援する仕組みです。対象者は中小企業・小規模事業者等であり、対象経費には国内外での設備投資に加え、海外調査や渡航費、通訳費なども含まれます。採択されるためには、海外展開の必要性と国内での効果を両立させる事業計画が重要です。

2026年度のものづくり補助金はどうなる?内容を予想してみた!

特例措置

ものづくり補助金では、賃上げや最低賃金の取り組みに応じて補助上限額や補助率が優遇される特例が設けられています。結論として、従業員の処遇改善に積極的な事業者ほど、有利な条件で申請できます。

その理由は、国が本補助金を通じて「中小企業の生産性向上」と「賃上げの実現」を同時に推進しているためです。したがって、計画段階から賃上げへの取り組みを盛り込むことで、採択においても有利に働く可能性があります。

| 特例内容 | 概要 | 効果 |

| 大幅な賃上げ | 常時使用する従業員数に応じて補助上限額を引き上げ | 最大+1,000万円 |

| 最低賃金引上げ | 所定の条件を満たす場合に補助率を引き上げ | 補助率2/3に引上げ |

ものづくり補助金2025は、革新的な挑戦と海外展開を後押しする制度です。採択されるためには、単なる改善ではなく、新しい付加価値の創出や生産性向上につながる計画を立てることが不可欠です。さらに、特例措置を活用すれば補助上限額や補助率を引き上げられるため、より有利な条件で申請できます。

ものづくり補助金2025のスケジュール

ものづくり補助金2025では、第21次公募が実施されており、第22次公募も行われる見込みです。結論として、21次公募は2025年7月に開始され、22次公募は過去の傾向から2026年初頭に行われる可能性が高いと考えられます。

その理由は、これまでの公募が数か月〜半年ごとの間隔で繰り返し実施されてきたためです。20次(2025年春)と21次(2025年夏〜秋)が連続して行われていることからも、次の22次が翌年初頭に設定されると予想できます。

21次公募のスケジュール

現在、第21次公募のスケジュールが公開されています。

| 項目 | 日程 |

| 公募開始 | 2025年7月25日(金) |

| 電子申請受付開始 | 2025年10月3日(金)17:00 |

| 申請締切 | 2025年10月24日(金)17:00 |

| 採択結果公表 | 2026年1月下旬頃(予定) |

22次公募のスケジュール(予想)

第22次公募のスケジュールは、現時点では公式発表されていません。ただし、過去の公募が数か月〜半年ごとに行われてきた傾向から、以下のような時期になる可能性があります。

| 項目 | 予想時期 |

| 公募開始 | 2026年初頭(1〜2月頃) |

| 申請締切 | 2026年春頃(4月前後) |

| 採択結果公表 | 2026年夏頃 |

※この予想は過去の傾向に基づくものであり、実際のスケジュールは必ず公式発表を確認してください。

ものづくり補助金2025では、21次公募が7月に開始され、22次は2026年初頭に実施される可能性が高いと考えられます。予想段階ではあるものの、あらかじめスケジュール感を把握しておけば、資金繰りや事業計画の準備をスムーズに進められます。

ものづくり補助金2025の採択結果と傾向

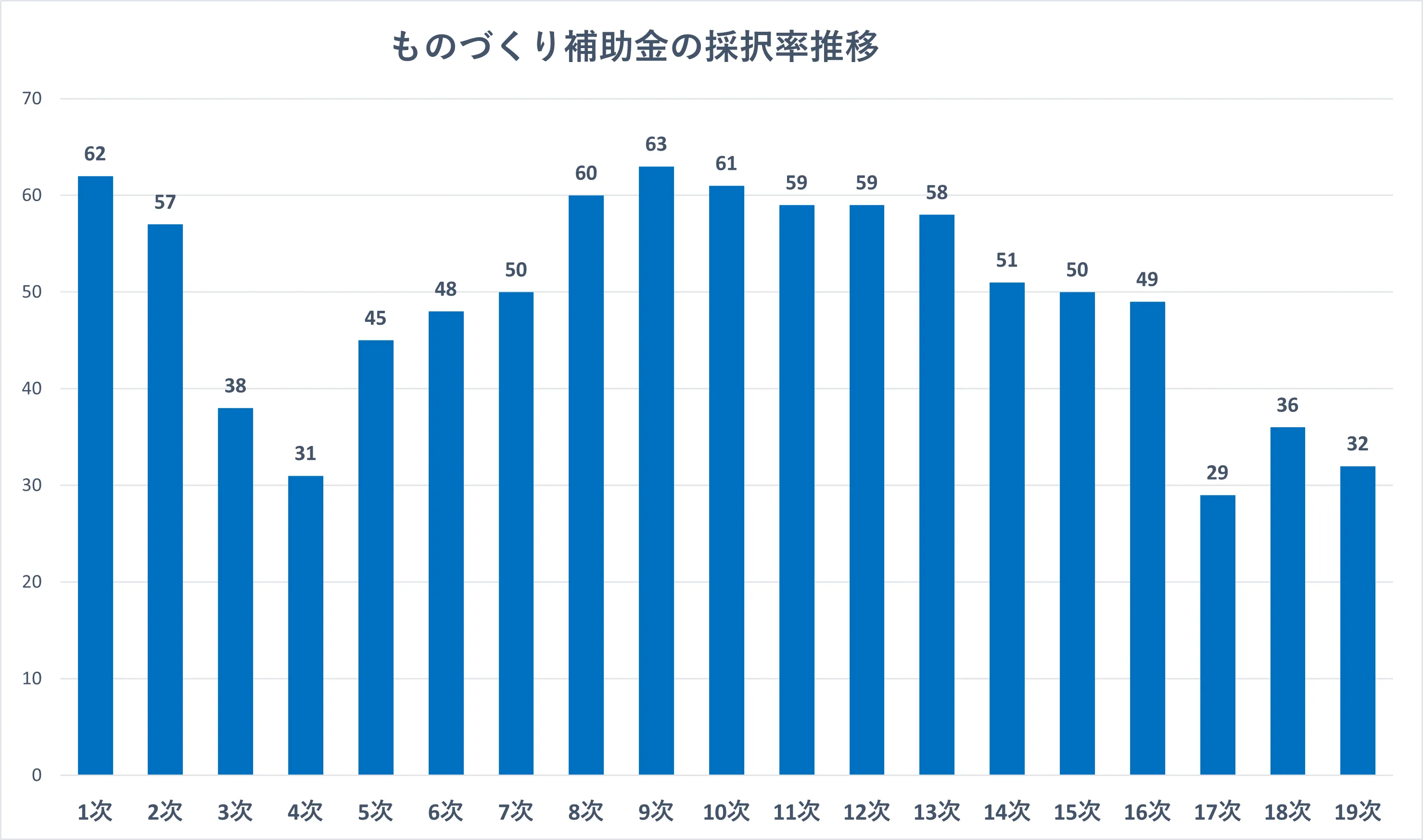

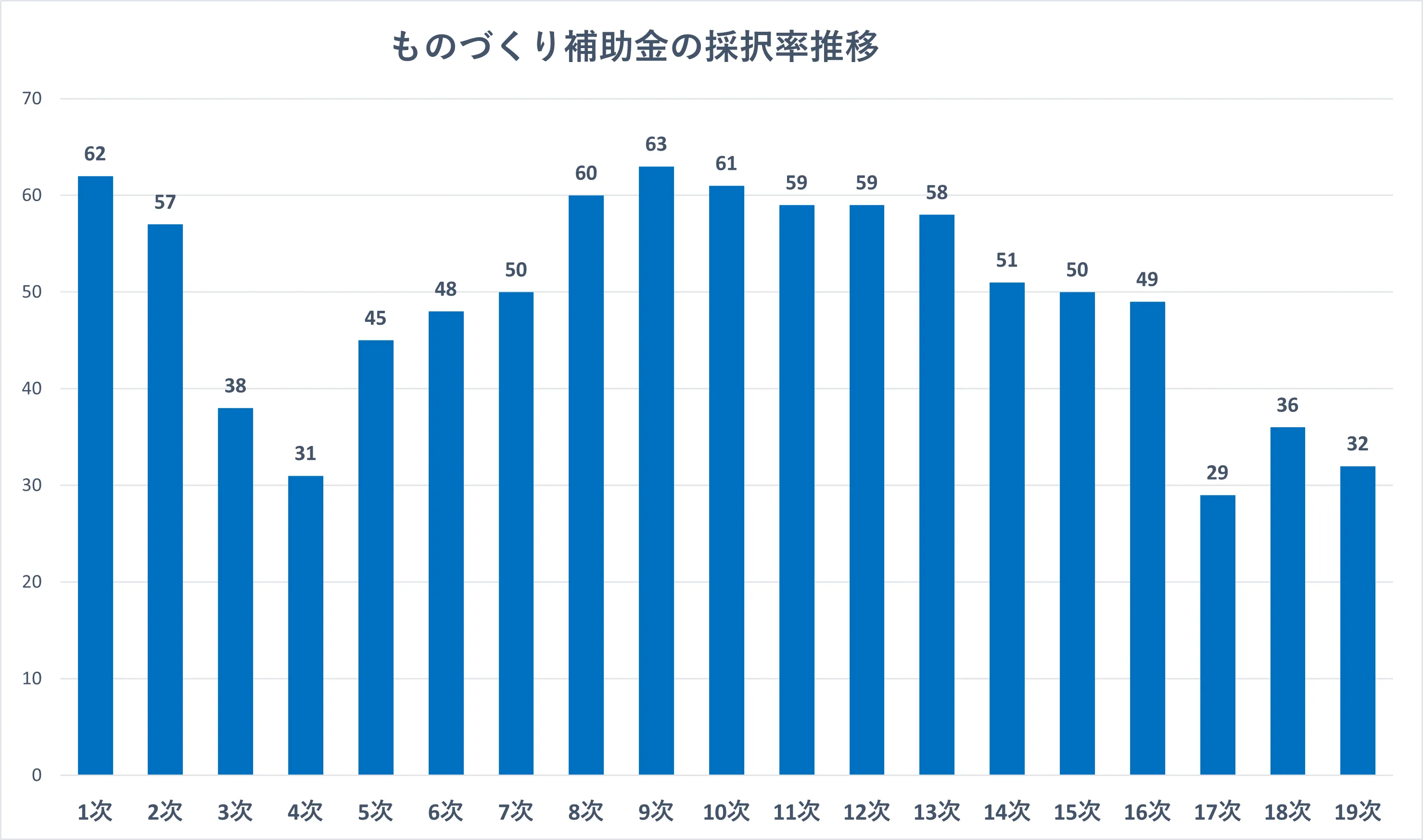

ものづくり補助金の採択率は、平均すると約49%ですが、公募回によって大きく変動しています。結論として、直近では採択率が低下傾向にあり、特に16次以降は30%台に落ち込むケースも見られます。

その理由は、申請件数が増加して競争が激しくなっていることに加え、補助金の趣旨に沿った「革新性」や「波及効果」がより重視されるようになっているためです。採択されるためには、単に設備を導入する計画ではなく、付加価値の創出と生産性向上につながる具体的なストーリーを示す必要があります。

過去の採択率推移

以下は1次公募から19次公募までの採択率の推移です。全体を通じて、60%を超える高採択率の時期もあれば、30%前後まで落ち込む時期もあることがわかります。

20次公募の採択率はどうなる?

20次公募の採択率はどうなる?

第20次公募の採択率は、2025年10月下旬頃に発表予定です。まだ結果は出ていませんが、近年の傾向を踏まえると30〜40%台に収まる可能性が高いと予想されます。

特に、16次以降は採択率が下がり気味で推移しているため、20次公募でも厳しい競争が続くことが想定されます。平均採択率(約49%)よりも低めを想定して、計画の完成度や加点項目の対策を徹底することが重要です。

ものづくり補助金の採択率は安定しておらず、直近は低下傾向にあります。2025年10月下旬頃に予定されている20次公募の結果も、厳しい水準になることが予想されます。過去のデータから読み取れるのは、単純な申請では通りにくく、革新性と効果を明確に打ち出した事業が採択されやすいという点です。

少しでも採択率を上げたい方は、3,000件以上の申請支援実績を持つ弊社にぜひご相談ください。貴社の課題に合わせた補助金の選定から、事業計画書の作成、採択後のサポートまで、全力でお手伝いいたします!

【無料】ものづくり補助金の申請を相談する!

弊社がサポートした採択事事例

今回ご紹介するのは、従業員3名の人事コンサルティング系スタートアップが「ものづくり補助金」に採択された事例です。

同社は創業初年度から約6,800万円の売上を達成するなど急成長を遂げていましたが、事業拡大に伴い以下の課題を抱えていました。

- コンサルティング終了後、顧客が自社で継続改善できない

- 月10万円以上のサポート費用が顧客にとって負担

- 労働集約的な仕組みで、依頼を断らざるを得るケースが増加

解決策:クラウドサービスの開発

これらの課題に対応するため、同社は業務改善と人事評価を一体化したクラウドサービスを企画。

- 顧客が自社で改善活動を継続できる仕組みを提供

- サポート費用を月額約3万円に抑え、導入しやすさを実現

- クラウド化によってコンサルタント1人あたりの対応件数を拡大

本プロジェクトには約1,800万円の開発投資を行い、「革新性」「拡張性」「価格優位性」が高く評価され、見事採択に至りました。

| Before | After |

| 継続改善が自走せず、コスト負担も大きい | クラウド化で自走可能に、月額約3万円で導入容易、対応件数も拡大 |

弊社の支援内容

弊社はこの企業に対して、

- 課題の整理と事業計画のブラッシュアップ

- 投資計画・収益計画の策定サポート

- 補助金申請の手続き支援

- を一貫して伴走しました。

その結果、同社は補助金を活用して新サービスの立ち上げを加速し、今後のさらなる成長に向けた基盤を築くことができました。

ものづくり補助金は、単なる設備導入に留まらず、自社のビジネスモデルやサービスの転換を後押しする強力な武器です。この企業様のように、現場の声に耳を傾け、顧客課題に真摯に向き合った結果として生まれた「クラウド型支援サービス」は、まさにその好例です。

申請に不安がある方は、3,000件以上の申請支援実績を持つ弊社にぜひご相談ください。貴社の課題に合わせた補助金の選定から、事業計画書の作成、採択後のサポートまで、全力でお手伝いいたします。

【無料】ものづくり補助金の申請を相談する!

ものづくり補助金に関するよくある質問

Q1. ものづくり補助金2025の申請要件は?

申請には、すべての応募者が満たす「基本要件」と、公募枠ごとの要件があります。

結論として、付加価値額の増加・給与支給総額または1人あたり給与支給額の増加・事業場内最低賃金の引上げ が基本要件です。

【基本要件】

- 事業場内最低賃金を地域別最低賃金以上とすること

- 給与支給総額や1人あたり給与支給額を年率一定以上(例:1.5%)伸ばすこと

- 3〜5年の事業計画を策定し、その期間終了後に付加価値額や給与総額を一定以上増加させること

【枠ごとの要件】

- 製品・サービス高付加価値化枠:革新的な新製品・新サービスの開発であること(単なる工程改善は対象外)

- グローバル枠:海外展開(輸出、海外投資、インバウンド対応など)を含み、国内生産性の向上につながること

Q2. 2025年度の申請はいつからいつまでですか?

第21次公募の申請受付期間は、2025年10月3日(金)17:00から10月24日(金)17:00までです。

なお、他の回(20次・22次など)は開始日・締切日が異なりますので、必ず公式公募要領で確認してください。

Q3. 個人事業主も申請できますか?

はい、個人事業主も「小規模事業者等」に該当すれば申請可能です。

ただし、給与総額や従業員数に基づく要件を満たす必要があるため、常時使用する従業員がいない場合は実質的に申請が難しい点に注意してください。

Q4. 来年度のものづくり補助金はどうなりますか?

2026年度以降(第22次以降)の公募については、まだ公式には発表されていません。

ただし、これまでの傾向から数か月〜半年ごとに公募が行われているため、22次は2026年初頭に公募される可能性が高いと考えられます。

また、今後は賃上げや最低賃金に関する要件が一層重視される方向性が示されています。

Q5. リーフレットやチラシはどこで入手できますか?

21次公募のリーフレットやチラシは公開されていませんが、ものづくり補助金公式サイトで公募要領の簡易版が入手できます。

【無料】ものづくり補助金の申請を相談する!

参考:ものづくり補助金21次公募の概要版

まとめ

ものづくり補助金2025は、中小企業・小規模事業者の革新的な開発や海外展開を支援する制度です。21次公募は2025年10月に締切があり、22次は2026年初頭に行われる見込みです。補助額や補助率は事業規模や枠によって異なり、賃上げの取組みにより優遇措置もあります。ただし採択率は近年下がり傾向にあり、革新性と生産性向上を明確に示す計画が重要です。詳細は必ず公式サイトや公募要領を確認してください。

2025年度、補助金・助成金を活用したい方はこちら!

「うちの会社でも使えるかな?」

「こんな事業をやりたいんだけど、ぴったりの補助金が知りたい!」

などあなたの補助金に関するお悩みやお困りごと、ぜひ私たちに詳しくお聞かせください!

もちろん、具体的な活用方法が決まっていない方も大歓迎です。

実は、「補助金は申請すれば受給できる」わけではありません。

厳しい審査をクリアする必要があります。

ものづくり補助金は申請者の半分が不採択という難関補助金です。

審査通過率を飛躍的に上げるには、申請サポート会社の力を借りるのが鉄則!

提出書類の抜け・漏れがないように、弊社が万全のサポートで審査通過を目指します。

弊社は補助金申請のサポートを行っており、これまでに90億円以上の申請総額、3,000件以上の申請実績があります。

専門家による的確なアドバイスとサポートで、御社を採択へ導きます!ぜひお気軽に弊社にご相談ください。

「ものづくり補助金を活用したいけど採択されるか自信がない」

「どの補助金が自社で使えるのかわからない」

と言う方は、以下のお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせくださいませ。担当者があなたのお悩みに丁寧に回答いたします!

監修者からのワンポイントアドバイス

ものづくり補助金の公募のスケジュールが公表されました。申請開始から締め切りまで2週間ほどしかありませんので申請をご希望される方は入念に準備を行って申請するようにしましょう。収益納付を求められなくなりましたので申請もしやすくなっています。

20次公募の採択率はどうなる?

20次公募の採択率はどうなる?