事業再構築補助金の事業化状況報告の書き方や提出期限を分かりやすく解説!

事業再構築補助金の事業化状況報告は、採択者が補助金受給後に行う報告作業です。本コラムでは第13回公募、事業再構築補助金の事業化状況報告の概要と提出期限や提出方法などについて分かりやすく解説します。

この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。

慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。

事業再構築補助金の事業化状況報告とは

事業化状況報告とは、「事業再構築補助金」の交付決定を受けた事業者が、補助事業終了後に毎年行う定期的な報告義務です。

この報告は、事業の実施結果や経営への効果を示すために行うものであり、補助事業が終了した後も最大5年間にわたって継続的に提出する必要があります。

この報告では、以下のような情報を記載することが求められます:

- 補助事業によって導入・実施した内容の成果

- 売上高や営業利益、付加価値額などの数値実績

- 当初の事業計画との比較や差異の説明

- 雇用創出や事業の継続性に関する状況

これらの情報をもとに、補助金が適正に使われたか、また補助事業が企業の成長や再構築に貢献したかを、国(経済産業省)側が確認します。

報告は、jGrantsを通じた電子申請で行われ、毎年度の締め日から原則30日以内に提出する必要があります。仮に報告を怠ったり、不備がある場合には、補助金の返還や次回申請への悪影響が生じるリスクもあるため、注意が必要です。

事業再構築補助金の概要はこちら!

事業再構築補助金の事業化情報報告はいつからいつまで行う?

事業再構築補助金に採択され、補助事業を完了した事業者は、事業の終了後から最大5年間にわたって、毎年「事業化状況報告(事業化情報報告)」を行う義務があります。

報告の対象期間や提出時期は、以下のように定められています。

報告期間の基本ルール

| 内容 | 詳細 |

| 開始時期 | 補助事業が完了(実績報告が受理された)翌年度から開始 |

| 終了時期 | 補助事業完了から5年間(※補助金額が1,000万円未満の場合は3年間) |

| 報告頻度 | 年に1回(毎年度末時点の状況を報告) |

| 提出期限 | 各年度終了から30日以内が原則(例:2025年度分は2026年4月末頃) |

注意すべきポイント

提出はjGrants上での電子申請により行います。

また、事業計画に記載した売上高や付加価値額などの数値が報告対象となるため、決算書や試算表の整備が不可欠です。

実績が計画と乖離している場合でも、正直に報告し、その理由を記載することが求められます。

このように、事業化情報報告は補助事業終了後にも長く続く義務であるため、単に採択されるだけでなく、その後の継続的な経営管理と情報提出が前提となっていることを理解しておく必要があります。

事業再構築補助金の事業化状況報告の目的

補助事業が終わったからといって、すべてが終わりではありません。

事業再構築補助金を活用して設備を導入したり新たな事業を始めた企業にとって、事業化状況報告は「その後の成果」を明らかにする重要な義務です。

提出の主な目的は次の3つです。

1.補助金の適正な使用状況を確認するため

事業化状況報告では、補助事業で実施した内容が当初の計画どおり実現されたか、そして補助金が正しく使われたかを確認されます。

たとえば、補助金で導入した設備が実際に稼働しているか、収益につながっているかといった点がチェックされます。

2.事業の継続性や経済効果の検証のため

補助金は一時的な資金支援であっても、中長期的な経済効果や雇用維持・拡大につながっているかどうかが重要視されます。

報告内容には売上高・営業利益・付加価値額の推移、雇用状況なども含まれ、「再構築による成果が定着しているか」を確認するのが目的です。

3.不提出や虚偽報告は重大なペナルティの対象

報告義務を怠ったり、虚偽の実績を記載した場合には、以下のようなリスクが生じます:

- 補助金の一部または全額返還

- 将来の補助金申請時の減点評価や申請制限

- 悪質な場合は企業名の公表や法的責任も発生

したがって、事業化状況報告は単なる事務作業ではなく、「成果を説明し、今後の信用を築くための責任ある報告」であることを認識しておく必要があります。

事業化状況報告の提出方法

事業化状況報告の提出は、jGrants(電子申請システム)を通じて行います。メールや書面での提出は認められておらず、アカウントを持つ法人代表者または申請担当者自身が、年に1回、専用フォームから電子申請を行う必要があります。

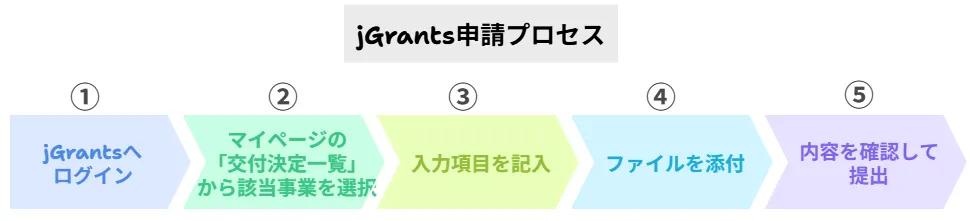

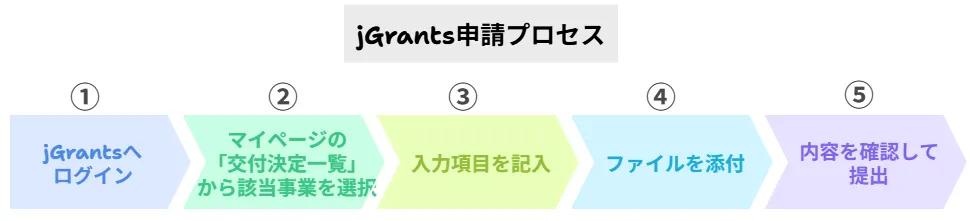

提出の基本フロー(jGrants操作)

jGrants上の基本フローは以下のとおりです。

1.jGrantsへログイン

jGrantsからログインします。ログインにはGビズIDプライムアカウントが必要です。

jGrantsはこちら!

2.マイページの「交付決定一覧」から該当事業を選択

補助事業の実績報告が完了していれば、「事業化状況報告」のリンクが表示されます。

年度を選択して報告を開始。対象年度(例:2025年度)を選択し、報告フォームに進みます。

3.各入力項目を記入

事業実施後の実績値や進捗状況について入力します。主な項目は以下の通りです。

- 売上高・営業利益・付加価値額(数値)

- 雇用人数の推移

- 導入した設備や事業内容の成果

- 計画との差異(差がある場合は理由を記入)

4.ファイル添付(必要に応じて)

決算書や試算表、売上台帳など、根拠となる資料をPDF等で添付します。

5.内容を確認して提出

すべての入力と添付が完了したら、最終確認を経て提出します。

実務上の注意点

数値は必ず会計書類と整合させる:誤入力や過大報告はペナルティの対象になりえます。

未達成項目がある場合も報告義務あり:未達成=失敗ではなく、正確な実績と理由説明が重要です。

事業が途中で終了・中止となった場合も報告は必要です。

提出方法に不安がある場合は、あらかじめ顧問税理士や申請サポートを行った認定支援機関に相談し、年度末の決算内容と報告内容にブレがないよう準備しておくと安心です。

事業再構築補助金の事業化状況報告書に書く内容

事業化状況報告書には、補助事業終了後の経営実績や設備の活用状況など、定量・定性の両面で報告すべき内容があります。

単に「事業をやりました」で済む話ではなく、数値と成果をもって説明することが求められます。

以下に、記載が必要な4項目です。

- 当初計画との比較・差異分析

- 雇用創出数、事業の継続見込み

- 投資内容(設備導入など)の成果

- 売上高・営業利益・付加価値額の実績

当初計画との比較・差異分析

実績が当初の計画を上回っていればその要因を、下回っている場合はその理由や改善策を記載します。

たとえば、

- 想定より販路開拓に時間がかかった

- 仕入価格高騰によって利益率が想定より低下

- 外注先の遅延で事業開始が遅れた など

数値の未達自体が必ずしも問題ではなく、理由と今後の見通しを丁寧に説明する姿勢が重要です。

事業化状況報告は、単なる報告書ではなく、「事業の成果を外部に証明する資料」でもあります。

採択後の信頼性確保や、次の補助金申請にも影響するため、正確かつ誠実な記載が求められます。

投資内容(設備導入など)の成果

補助金を活用して導入した設備やシステムがどう活用されているか・どう成果に結びついたかを報告します。

例:

- 新設備によって製造スピードが向上した

- システム導入により業務効率が30%改善した

- 導入機材が主要な売上商品の生産に直結している

雇用創出数、事業の継続見込み

- 補助事業により新たに雇用した人数

- 事業の今後の見通し(継続性・収益性)

- 雇用を維持・拡大していくための取り組み

補助金は短期的な支援ではなく、地域経済や雇用の安定を意図した制度であるため、これらも評価対象になります。

売上高・営業利益・付加価値額の実績

もっとも重要な報告項目のひとつです。

補助事業終了後の各年度の実績数値を、次のように記入します。

- 年度別の売上高・営業利益

- 当初の事業計画書に記載した数値との比較

- 付加価値額(=営業利益+人件費+減価償却費)の推移

※数値は決算書や試算表と整合していることが必須です。

事業再構築補助金の事業化状況報告書のよくある不備

事業化状況報告は、補助金を受けた企業の“成果を示す”重要な書類です。

しかし、実際の現場では不備やミスが多く、形式的な誤りでも重大なペナルティに発展するケースがあります。

以下に、特によく見られる不備は以下5点です。

- 提出期限を過ぎてしまう

- 数値が帳簿と一致していない

- 計画との差異の説明が不十分

- 自社で完結できず放置してしまう

- 添付資料が不足している・形式不備

提出期限を過ぎてしまう

事業化状況報告は、毎年必ず提出期限が設定されており、原則として各年度の終了から30日以内です。

うっかり忘れた場合、督促が届き、それでも未提出なら補助金の返還命令やペナルティ評価が課されることも。

提出スケジュールを予めカレンダーなどで管理しておきましょう。

数値が帳簿と一致していない

最も多いのが、売上高・利益・付加価値額などの実績値が決算書や試算表と合っていないという不備です。

経理担当者と連携せずに報告を作成してしまうと、整合性が取れず、虚偽報告とみなされかねません。

必ず「会計書類に基づく正確な数値」で入力しましょう。

計画との差異の説明が不十分

実績が当初計画を下回った場合でも、その理由と改善策が丁寧に書かれていれば問題ありません。

逆に「理由なしで目標未達」とされると、成果が出ていない・事業を管理できていないと判断される可能性があります。

自社で完結できず放置してしまう

「担当者が退職して分からない」「税理士任せで自分たちでは触れない」といった理由で、報告作業が止まってしまうケースもあります。

事業化報告は事業者の責任であり、毎年繰り返す義務なので、継続的に対応できる体制づくりが必要です。

添付資料が不足している・形式不備

- 決算書、試算表などの根拠資料を添付し忘れる

- ファイル形式が誤っている(例:Word形式でアップロードなど)

- 解像度が低すぎて読み取れないスキャンデータ

など、提出はできたが不備で差し戻しとなるパターンも多いため、事前チェックが大切です。

不備を防ぐためのポイントまとめ

- 経理・決算書類と必ず突き合わせて入力する

- 差異が出たら、原因と対策をしっかり記載する

- 提出期限を厳守し、早めの準備をする

- 添付資料の不備や形式違反に注意する

- 担当者が変わっても対応できるマニュアルを残す

些細なミスが思わぬトラブルや信頼失墜につながることもあります。「チェックリストを作る」「税理士と連携する」など、仕組みでミスを防ぐことが重要です。

事業化状況報告を提出しないとどうなる?

「出さなかったらどうなるの?」「補助金返還になる?」という方は必ず確認を

事業再構築補助金において、事業化状況報告(事業化情報報告)の未提出は、重大な義務違反とされます。

たとえ補助事業自体が完了していても、その後の報告を怠ると、以下のような厳しい対応が取られる可能性があります。

補助金の一部または全額返還命令の可能性

補助金は「計画どおりに事業を実施すること」だけでなく、その効果を国に対して報告し続けることまでが義務です。

報告を怠った場合、

- 実績が不明なため、成果不十分とみなされる

- 補助金の適正使用が確認できず、返還対象になる

といった判断がされ、一部返還~全額返還を命じられるリスクがあります。

将来的な補助金申請での不利評価・信用低下

経済産業省や中小企業庁が実施する補助金制度では、過去の報告義務違反歴が審査時に考慮されることがあります。

たとえば以下のような影響が考えられます。

- 事業実績の信用性に疑念が生じる

- 認定支援機関や税理士からの支援を断られる

- 新たな補助金に応募しても審査でマイナス評価

補助金は単年度で完結するものではなく、過去の実績と信頼の蓄積が今後の申請にも大きく影響する制度です。

悪質な場合は企業名の公表や法的措置も

提出期限を何度も無視したり、虚偽の報告を繰り返した場合には、

- 企業名の公表

- 交付決定の取消

- 不正受給としての加算金請求

- 法令違反による刑事罰の可能性(補助金適正化法 など)

といった厳しい制裁が科されるケースもあります。

事業化状況報告は「選択」ではなく「義務」!

事業化状況報告は、補助事業を行った事業者すべてに義務付けられている法的手続きです。

「補助金をもらったら終わり」ではなく、「成果を示して初めて補助が完了する」と考えるのが正しい認識です。

まとめ

事業再構築補助金は、「採択されて終わり」ではありません

事業再構築補助金に採択され、補助事業を無事に完了したとしても、その後の**「事業化状況報告」の提出義務は5年間(補助金額により3年間)継続**します。

これは単なる形式的な手続きではなく、補助金が本当に効果を発揮したのか、税金が有効に使われたのかを国が確認するための重要なプロセスです。

補助金の成果は「報告」で証明される

- 売上や利益、雇用などの成果を毎年正確に報告

- 実績と計画がずれている場合は、その理由と改善策も記載

- 提出を怠ると、返還命令や次回以降の補助金申請に悪影響

提出だけでなく「体制づくり」も重要

報告は1回きりではなく毎年発生するため、担当者が変わっても対応できるような社内のマニュアル整備や、税理士・支援機関との連携体制も整えておくことが大切です。

事業再構築補助金の公式サイトはこちら!

事業再構築補助金は13回公募がラストチャンス!

事業再構築補助金は非常に競争率が高く、12回公募では採択率が27%と前回に続き低採択率を記録しました。

さらに、第13回公募が最終となるため応募件数が急増すると予想され、低採択率になる可能性が高いです。

今回は事業再構築補助金に申請できるラストチャンス!

少しでも採択率を上げたい方はプロの手を借りましょう。

弊社は補助金申請のサポートを行っており、これまでに90億円以上の申請総額、3,000件以上の申請実績があります。

専門家による的確なアドバイスとサポートで、御社を採択へ導きます!ぜひお気軽に弊社にご相談ください。

「事業再構築補助金を活用したいけど採択されるか自信がない」

「どの補助金が自社で使えるのかわからない」

と言う方は、以下よりお気軽にお問い合わせくださいませ。

無料でお悩みに回答いたします。