登記簿謄本の変更手続きはどうすればよい?登記情報の変更予定の方必見

登記簿謄本の変更手続きは、登記簿謄本の取得よりも複雑で、わかり辛いのが特徴です。

さらに、登記変更があった場合一定の期間変更手続きを行わないと罰則がある恐れがあります。

今回は、登記簿謄本の変更手続きについて解説します。

この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。

慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。

登記簿謄本の変更手続きとは?

登記簿謄本の変更手続きとは、法人や不動産の登記事項に変更が生じた際に、法務局に申請して内容を最新の状態に更新する手続きのことを指します。

この手続きを行うことで、法的な情報の整合性が保たれ、第三者に対しても正確な登記内容を証明できるようになります。

この手続きを行うメリットは、社会的信用の維持とトラブル回避にあります。

たとえば、法人の代表者変更を登記しないままにしておくと、金融機関との取引に支障が出る可能性があります。

また、法的義務に従って適切に変更登記を行うことで、罰則を受けるリスクを避けることもできます。

一方で、変更手続きには専門知識が必要なことがあり、誤った内容で申請すると再提出を求められることがあります。

さらに、申請にあたっては登録免許税などの費用も発生するため、手続きには一定の準備とコストが伴います。

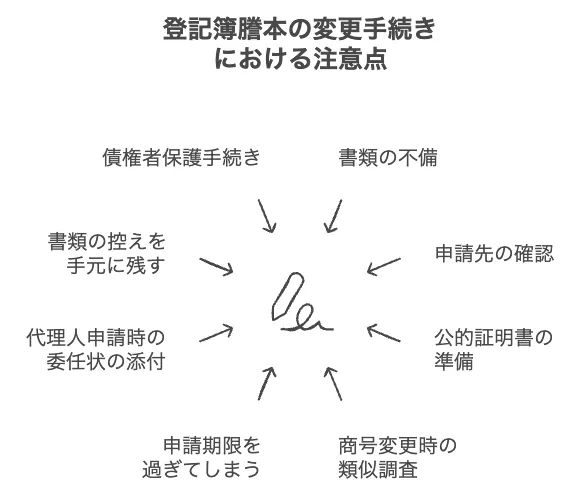

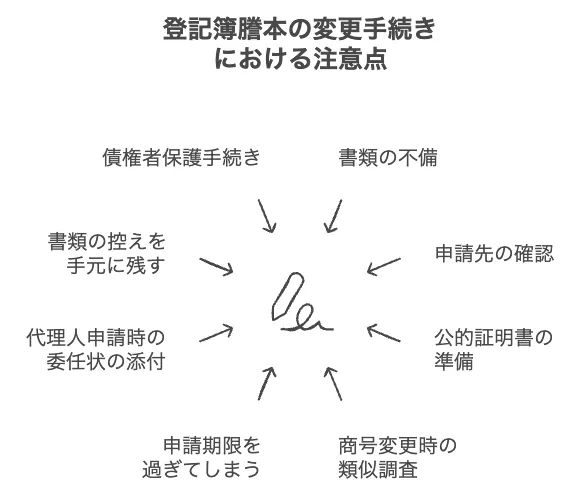

登記簿謄本の変更手続きにおける注意点

登記簿謄本の変更手続きでは、正確かつ適切な対応が求められます。

特に、申請期限や書類の不備があると、過料の対象となったり、再申請が必要になったりするため、注意が必要です。

まず、変更が生じた日から2週間以内に申請しなければ、100万円以下の過料が科される可能性があります。

期限を過ぎても登記は可能ですが、リスクを避けるためにも早めの対応が重要です。

また、変更内容によっては、株主総会や取締役会の決議が必要となる場合があります。

定款や会社法の規定を確認し、必要な決議を経たうえで申請を行ってください。

さらに、申請先となる法務局は、本店所在地を管轄する場所であることを確認します。

本店移転を伴う場合には、新旧両方の管轄法務局で手続きが必要になるケースもあります。

代理人による申請の場合は、委任状の添付も求められるので忘れないようにしましょう。

商号変更を行う際には、類似商号の有無をあらかじめ調査することが推奨されます。

また、役員の氏名や住所変更では住民票や戸籍謄本などの公的証明書が必要になるため、事前の準備が不可欠です。

事業目的や資本金の変更では、債権者保護手続きが必要なこともあります。

申請後に備えて、提出書類や添付資料の控えは必ず手元に残しておくと、後日の確認や再申請時に役立ちます。

登記簿謄本の変更手続きにかかる費用一覧

登記簿謄本の変更手続きを行う際には、手続きの種類に応じた費用が発生します。

費用は主に登録免許税や証明書取得費、必要書類の準備費などがあります。

事前に必要な費用を把握しておくことで、申請時のトラブルを防ぐことができます。

変更手続きの中心となる登録免許税は、登記の種類によって異なります。

たとえば、役員変更登記では1万円、代表取締役の変更も同様に1万円です。

本店移転の場合、同一管轄内であれば3万円、異なる管轄への移転では6万円が必要です。

商号や事業目的、資本金の減資や支店の廃止など、その他の登記事項変更にも、それぞれ登録免許税が3万円かかります。

一方で、支店設置は1箇所につき6万円、資本の増資は増加資本金額の0.7%または3万円となっています。

さらに、登記完了後に新たな登記簿謄本を取得する場合、追加で手数料が必要です。

司法書士など専門家に依頼する場合は、別途報酬が発生しますが、自身で手続きを行う場合はこれらの実費のみで対応できます。

| 変更内容 | 費用 |

| 役員変更 | 1万円/件 |

| 代表取締役の変更 | 1万円/件 |

| 本店移転(同一管轄内) | 3万円/件 |

| 本店移転(管轄外) | 6万円/件 |

| 商号・事業目的の変更 | 3万円/件 |

| 支店の廃止 | 1箇所3万円 |

| 支店の設置 | 1箇所6万円 |

| 増資 | 増加資本金の0.7%または3万円 |

| 減資 | 3万円 |

登記簿謄本の変更手続きの手順

実際に登記簿謄本の変更手続きをする場合の手順を解説します。

- 必要書類の準備

- 申請方法・申請先の確認

- 登記官の審査・登記変更手続き

1.必要書類の準備

登記簿謄本の変更手続きを円滑に進めるには、最初の段階で必要書類を漏れなく準備することが非常に重要です。

書類が不足していたり、内容に誤りがあると、法務局で受理されず再提出となることがあります。

必要な書類は、変更内容によって異なります。

たとえば、役員の変更であれば、株主総会や取締役会の議事録、就任承諾書、印鑑証明書などが求められます。

代表者の住所や氏名が変わった場合は、住民票や戸籍謄本といった公的証明書が必要です。

また、本店移転や目的変更の場合には、定款の変更に関する議事録や株主総会の決議書が必要になります。

商号変更を行う場合は、変更後の商号が既存の登記と重複しないか事前に調査し、その上で登記申請書や決議書を準備します。

いずれの場合も、申請書類は写しを手元に残しておくと、後の確認に役立ちます。

2.申請方法・申請先の確認

登記簿謄本の変更手続きを正しく進めるためには、申請方法と申請先を事前に確認することが欠かせません。

これらを誤ると、手続きが遅延したり、再提出を求められる可能性があります。

申請方法には、大きく分けて「窓口申請」「郵送申請」「オンライン申請」の3つがあります。

オンライン申請は、商業・法人登記に対応した登記ねっとを利用し、電子証明書を用いて提出します。

郵送または窓口で申請する場合は、紙の申請書と必要書類を提出する必要があります。

法人によっては、手続きの簡便さから専門家に委任するケースもあります。

申請先は、本店所在地を管轄する法務局です。

もし本店移転などで管轄が変更される場合には、旧管轄と新管轄の両方で手続きが必要となる場合があります。

提出先を誤ると申請が受理されないため、あらかじめ法務局の管轄区域を確認しておくことが大切です。

3.登記官の審査・登記変更手続き

登記簿謄本の変更申請が完了すると、法務局の登記官による審査が行われ、問題がなければ正式に登記が変更されます。

この審査は、申請内容の適法性や添付書類の妥当性を確認する重要な工程です。

登記官は、提出された議事録や証明書が会社法や定款に沿っているか、変更内容に必要な手続きを踏んでいるかを確認します。

たとえば、代表取締役の変更では、就任承諾書や印鑑証明書が正しく添付されているかがチェックされます。

内容に不備がある場合は、補正通知が出され、再提出を求められることがあります。

審査に問題がなければ、数日から1週間程度で登記変更が完了します。

登記が完了すると、変更後の登記内容を記載した登記簿謄本を取得できます。

そうすることで、銀行口座の名義変更や契約書更新など、各種手続きにも反映されているのです。

参考:法務局

ネットで手続きが可能な「スマート登記変更」について

スマート登記変更は、登記情報を行政機関が自動的に更新する仕組みとして注目されています。

現時点では本格運用は始まっていませんが、将来的に手続きの簡素化や利便性の向上が期待されています。

2025年4月21日以降、スマート登記変更を円滑に利用するための準備として、「検索用情報の申出」制度が始まりました。

この申出を行うと、2026年4月以降に氏名や住所に変更があった際、住民基本台帳ネットワークなどを通じて法務局が情報を確認し、本人の同意を得たうえで職権による登記変更が可能になります。

この仕組みは、利用者が都度申請書を提出する負担を軽減することを目的としています。

特に個人事業主や小規模法人にとっては、登記管理の手間を大幅に減らす効果があるのです。

一方で、2025年4月時点ではまだ登記の自動変更自体は行われておらず、現段階ではあくまで「事前準備」の段階にある点に気をつけましょう。

スマート登記変更を今後活用するためには、早めに検索用情報の申出を済ませておくことが、スムーズな制度移行に繋がります。

参考:法務省(スマート登記変更)

現在の登記簿謄本の情報を確認する方法

現在の登記簿謄本の内容を確認するには、法務局が提供する正規の方法を利用する必要があります。

これにより、登記情報が正確かつ最新であるかを確認し、変更手続きの必要性を判断できます。

確認方法には大きく分けて3つあります。1つ目は、最寄りの法務局の窓口で直接請求する方法です。

請求書を記入し、手数料を支払うことで、登記簿謄本(登記事項証明書)を取得できます。

2つ目は郵送申請で、必要書類と返信用封筒を同封して法務局に送る方法です。

登記簿謄本の取得方法と取得にかかる手数料については、下記のコラムを参考にしてください。

登記簿謄本の取り方は何種類ある?費用や特徴を徹底比較!

3つ目は、登記情報提供サービスを使ったインターネットでの請求です。

インターネット経由であっても、書類の受け取りは郵送と法務局窓口となりますが、手続き自体は非常に効率的です。

登記情報提供サービスは、登録料金として、個人が300円、法人が740円かかります。

また、登記情報を確認するにあたり、331円となっています。(全部事項証明書)

法人の登記内容であれば、商業登記簿の全部事項証明書や履歴事項全部証明書を取得することで、過去の変更履歴を含めて確認できます。

不動産登記の場合も、現在の所有者や権利関係などが記載されています。

参考:登記情報提供サービス

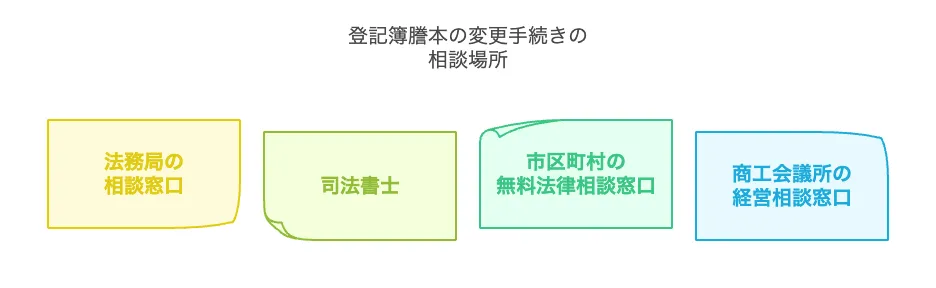

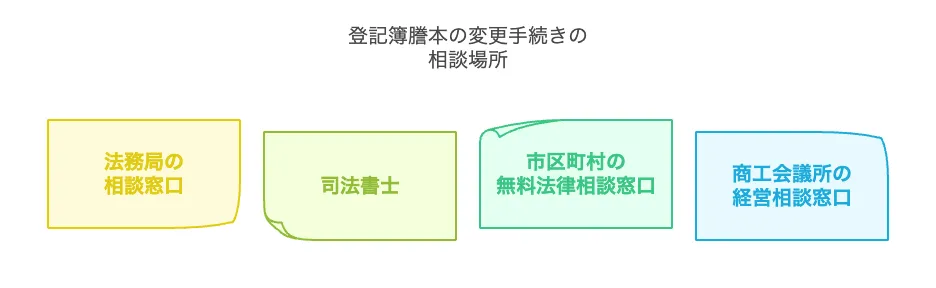

登記簿謄本の変更手続きについて相談ができる場所

登記簿謄本の変更手続きに不安がある場合は、事前に専門機関へ相談することで手続きを確実に進めることができます。

制度の理解不足や書類不備によるトラブルを防ぐためにも、信頼できる相談先を把握しておくことが重要です。

もっとも基本的な相談先は、各地域を管轄する法務局の相談窓口です。

法務局では変更手続きの流れや必要書類、記載方法などについて職員が丁寧に案内してくれます。

窓口での対面相談のほか、電話での問い合わせにも対応しているため、事前確認にも適しています。

また、登記に関する専門知識を有する司法書士も有力な相談先です。

司法書士は法人登記や不動産登記に精通しており、内容に応じて書類作成や代理申請まで一貫して対応することができます。

複雑な変更や専門的な判断が必要な場合には特に有効です。

そのほか、市区町村の無料法律相談窓口や商工会議所の経営相談窓口でも、一般的な登記手続きに関するアドバイスを受けられることがあります。

相談内容が専門的な場合は、適切な専門家の紹介を受けられるケースもあります。

まとめ

今回は、登記簿謄本の変更手続きの方法について解説しました。

登記簿謄本の変更手続きは、速やかに手続きを行う必要があり、そのままにしておくと、科料や罰則などのペナルティが生じるため、絶対に忘れないようにしましょう。

また、登記簿謄本の書類申請と違い、登記簿謄本の変更手続きにかかる費用は高いので、手数料を含め準備は入念にすべきです。

今回のコラムを参考に、登記簿謄本の変更手続きを後回しにせず、すぐに手続きを行うようにしてください。