登記簿謄本を取るのに必要なものは?不備なく手続きを進めよう

登記簿謄本の取得にあたり、必要なものがいくつかあります。

必要なものを準備しておかないと、取得ができなかったり、再度申請する羽目になったりするので、今回は登記簿謄本を取るのに必要なものを紹介します。

この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。

慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。

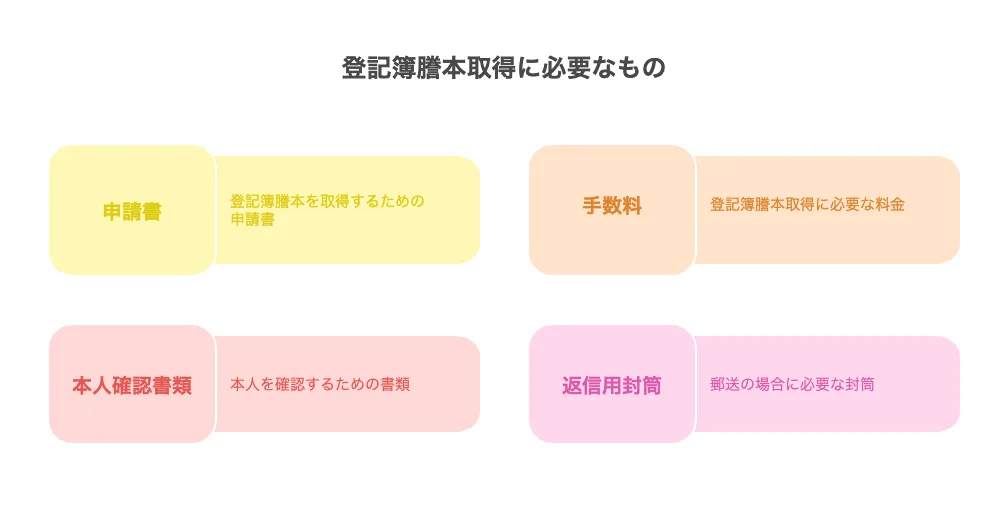

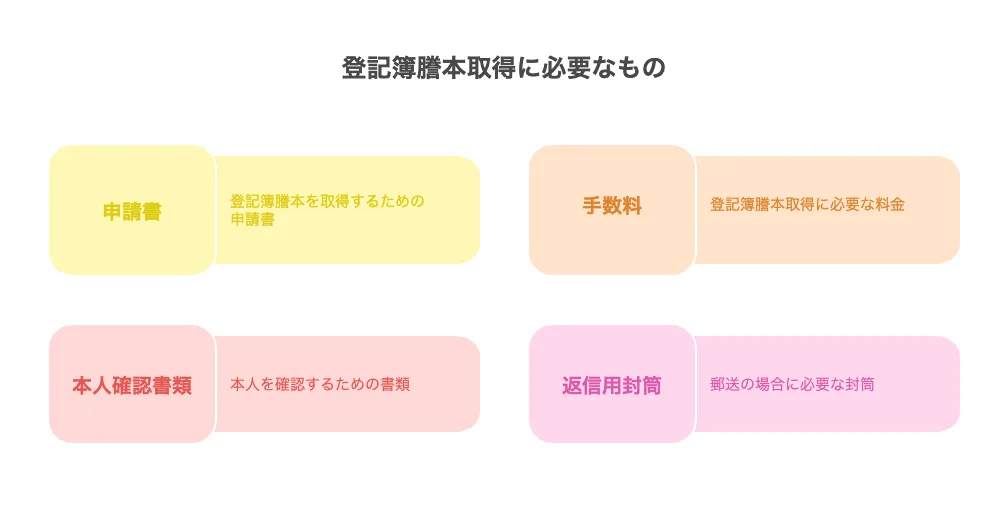

登記簿謄本を取るのに必要なものとは?

はじめに、登記簿謄本を取るのに必要なものをご紹介します。

申請書

登記事項証明書を取得する際には、「登記事項証明書交付申請書」を提出する必要があります。

この申請書は、法務局の窓口、郵送、オンラインいずれの申請方法でも共通して使用されます。

申請書には、不動産の所在地や法人の商号、本店所在地など、証明書に記載される情報を正確に記入しなければなりません。

申請書は、法務局の窓口に備え付けられているため、直接訪問してその場で記入することも可能です。

また、自宅や事務所などで事前に準備したい場合は、法務局のホームページから申請書をダウンロードして印刷することもできます。

こうした方法を利用することで、窓口での手続きを短縮することができます。

証明書の取得を円滑に行うためには、必要事項を漏れなく記入することが重要です。

不明点がある場合は、事前に法務局に確認することをおすすめします。

手数料

登記事項証明書を取得する際には、必ず手数料の支払いが必要です。手数料の支払い方法は、証明書の取得方法によって異なります。

法務局の窓口や郵送で取得する場合は、収入印紙を用いて手数料を支払います。

収入印紙は、法務局や郵便局などで購入することができ、申請書に貼付して提出する形式となります。

一方、オンライン申請の場合は、電子納付やPay-easy(ペイジー)といった電子的な支払い方法が用意されています。

オンラインでの支払いは、手続きの効率化にもつながるため、インターネット環境が整っている方には便利な方法です。

本人確認書類

登記事項証明書を郵送で申請する場合には、申請者の本人確認書類の写しが求められることがあります。

これは、申請者本人による手続きであることを確認するための措置として設けられているものです。

具体的には、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど、公的機関が発行する顔写真付きの身分証明書の写しを同封する必要があります。

これらの書類により、法務局は申請者の氏名や住所などを確認し、第三者による不正な取得を防ぐことができます。

なお、オンライン申請や窓口での手続きでは、本人確認書類の写しの提出が不要な場合もあります。

ただし、申請内容や法務局の対応状況によって要件が異なることがあるため、郵送申請を行う際は事前に該当する法務局の案内を確認しておくと安心です。

本人確認書類の写しが不足していた場合、書類不備として受理されない可能性があるため注意が必要です。

返信用封筒(郵送の場合)

登記事項証明書を郵送で申請する際には、返信用封筒を同封する必要があります。

これは、法務局が証明書を返送するために使用するもので、申請者自身があらかじめ用意しておかなければなりません。

返信用封筒には、申請者の住所と氏名を明記し、必要な金額分の切手を貼付します。

切手の料金は、取得する証明書の枚数や封筒の重さによって異なるため、心配な場合はやや多めに貼っておくと安心です。

封筒のサイズは、証明書が折られずに入る定型サイズ以上のものを選ぶのが適切です。

返信用封筒が同封されていない、または宛先や切手に不備がある場合、証明書の返送が遅れる可能性があります。

そのため、郵送申請を行う際には、返信用封筒の準備も含めて、提出書類一式を慎重に確認することが大切です。

郵送による取得をスムーズに進めるためには、返信用封筒の用意を忘れず、正確に記入・貼付することが求められます。

登記簿謄本の取得方法

登記簿謄本の取得方法について解説します。

郵送

登記事項証明書を郵送で取得する場合は、いくつかの手順に沿って申請書類を準備し、法務局へ郵送します。

まず最初に、「登記事項証明書交付申請書」を準備します。

この申請書には、取得したい証明書の種類や通数、登記されている不動産の所在地や法人の情報などを正確に記入します。

申請書は法務局のホームページからダウンロードできるほか、最寄りの法務局の窓口でも入手可能です。

次に、手数料分の収入印紙を準備します。収入印紙は、郵便局や法務局などで購入でき、申請書の所定欄に貼付する必要があります。

金額は証明書の通数によって変わるため、申請前に確認しておくことが大切です。

また、返信用封筒を用意する必要があります。封筒には申請者自身の住所と氏名を記入し、必要分の切手を貼付しておきます。

返信用封筒が不足している場合、法務局からの返送ができなくなるため注意が必要です。

さらに、本人確認書類の写しも同封します。

運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーが必要であり、これは申請者本人であることを確認するために使用されます。

すべての書類が揃ったら、必要書類一式を封筒に入れ、登記事項証明書を所管する法務局宛に郵送します。

通常は1週間程度で証明書が返送されますが、申請件数が多い時期や不備がある場合はさらに日数がかかることもあります。

参考:会社・法人の登記事項証明書の郵送請求PDF

オンライン

登記事項証明書は、法務省が提供するオンラインサービス「登記ねっと」を利用して申請することができます。

インターネット環境があれば自宅や職場から手続きが可能で、時間や場所を問わずに申請できるのが大きな特徴です。

まず、パソコンなどの端末から「登記・供託オンライン申請システム」にアクセスし、利用者情報を登録します。

はじめて利用する場合は、事前にメールアドレスの登録や簡単な初期設定が必要です。

登録が完了したら、画面の案内に従って申請手続きを進めます。

申請フォームでは、証明書の種類、通数、登記されている不動産の所在地や法人の情報を入力します。

オンライン申請では、記載内容に誤りがあると訂正が難しいため、入力内容をよく確認することが重要です。

手数料の支払いは、電子納付またはPay-easy(ペイジー)を利用して行います。

クレジットカードには対応していないため、対応する金融機関のインターネットバンキングなどを通じて支払います。

支払いが完了すると、申請が正式に受理されます。

申請後の受け取り方法には、法務局での受け取りと郵送の2通りがあります。

法務局で直接受け取る場合は、指定した窓口で身分証明書などを提示して受領します。

郵送を希望する場合は、申請時にその旨を指定し、必要事項を入力すれば、登録した住所宛に証明書が送付されます。

オンライン申請は、書類の記入や移動の手間を省ける点で非常に効率的ですが、初回利用時には登録や設定に時間がかかることがあります。

そのため、急ぎの申請でなければ、事前に余裕をもって準備を進めることが大切です。

参考:登記ねっと

法務局窓口

登記事項証明書を取得する最も一般的な方法の一つが、法務局の窓口での申請です。

まずは、申請書である「登記事項証明書交付申請書」を準備します。

この申請書は法務局の窓口に備え付けられており、その場で記入することができます。

記入内容には、不動産の所在地、法人名、本店所在地、証明書の種類と枚数などが含まれます。

職員に不明点を確認しながら記入できるため、正確に手続きが進められます。

申請書が記入できたら、次に手数料を支払います。法務局窓口での手数料支払いは収入印紙で行います。

収入印紙は、法務局の近くの郵便局や庁舎内で購入できるため、必要な金額分をあらかじめ準備しておくとスムーズです。

申請書に収入印紙を貼付して、窓口に提出します。

窓口では、提出書類に不備がないかその場で確認され、問題がなければ証明書の発行手続きが開始されます。

混雑状況や発行件数によって待ち時間は異なりますが、多くの場合はその日のうちに受け取ることが可能です。

証明書が発行されたら、窓口で受け取って手続きは完了となります。

なお、本人確認書類は原則として不要ですが、申請内容によっては提示を求められることもあるため、念のため身分証明書を持参しておくと安心です。

法務局窓口での申請は、職員に直接確認しながら手続きできる点が利点です。

しかし、平日の午前9時〜午後5時しか対応していないため、時間に余裕を持って訪問することが重要です。

参考:法務局

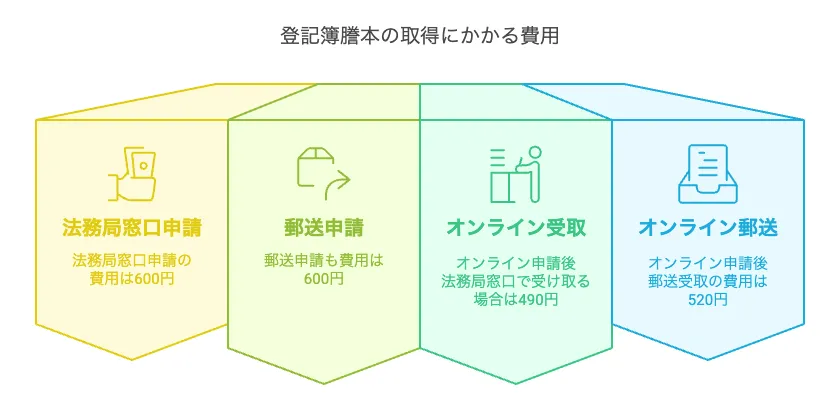

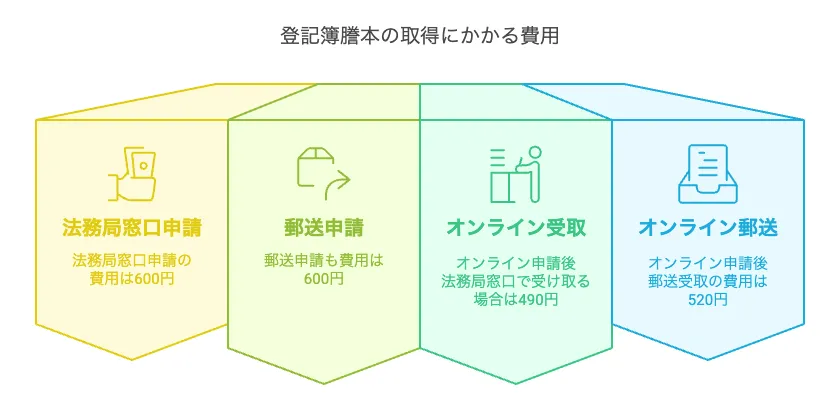

登記簿謄本の取得にかかる費用

登記簿謄本の取得には、申請方法によって異なる手数料が発生します。

法務局窓口での申請の場合1通あたり600円の収入印紙が必要です。

申請用紙に収入印紙を貼付して提出する形で、現金では支払えません。

郵送で登記簿謄本を申請する場合も、1通あたり600円の収入印紙が必要です。

さらに、返送用封筒(切手貼付)も同封する必要があります。書類のやり取りに日数がかかるため、余裕を持った申請が求められます。

オンライン申請後、法務局の窓口で受け取る場合、1通あたり490円となります。

費用は電子納付となり、窓口よりも安く済むのが特徴です。

オンラインで申請し、郵送で受け取る場合の手数料は、1通あたり520円です。

こちらも電子納付となり、郵送で受け取れるため利便性が高い方法といえます。

登記簿謄本の取得方法によって、金額・手続き・受け取り方法に差があるため、コストと利便性のバランスを考えて選択しましょう。

登記簿謄本を手軽に取得したい方は法人証明書請求もおすすめ

登記簿謄本を取得する際に、手続きや移動の時間など、面倒ですよね。

そんな方は、弊社が提供しているRakulia法人証明書請求がおすすめです。

Rakulia法人証明書請求では、登記簿謄本の請求にかかる手間を省き、手軽に登記簿謄本を取得できます。

手続き最短1分、24時間365日対応可能なので、急に必要となった場合も安心です。

興味のある方は、下記のリンクからチェックしてみてください。

Rakulia法人証明書請求

登記簿謄本は法務局以外の場所でも取れるのか

登記簿謄本は、基本的には法務局が管理している公的な書類であり、正式な証明書として取得するには法務局を通じた申請が必要です。

よって、市役所やコンビニなど、法務局以外の場所での取得はできません。

専門家等に代理で取得してもらう場合においても、実際には法務局を経由して申請書が届くような仕組みとなっています。

詳しくは、下記のコラムを参考にしてください。

登記簿謄本はどこで取得できる?便利な取得方法を紹介!

登記簿謄本は誰でも取れる?

登記簿謄本は、誰でも取得することができ、原則として申請者の本人確認や所有権の有無にかかわらず交付を受けることが可能です。

たとえば、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)であれば、その土地や建物の所有者でなくても、住所や地番がわかっていれば法務局で取得できます。

また、法人登記簿謄本の場合も、会社の登記番号や所在地がわかれば、第三者であっても申請することが可能です。

実際に、取引先企業の情報を確認するために登記簿謄本を取得するケースは多くあります。

ただし、登記簿謄本は誰でも取得できるとはいえ、記載されている情報は公開情報として扱われるため、個人情報保護の観点から記載内容に制限がある場合もあります。

たとえば、法人の役員の住所情報は、登記事項証明書には記載されません。

また、不動産登記簿についても、登記名義人の本籍や生年月日などのプライベート情報は含まれておらず、権利関係や登記の履歴に限定されています。

そのため、登記簿謄本を取得しても、特定の個人を直接的に識別できるような情報は含まれていないのが通常です。

登記簿謄本の取得に関する相談ができる場所一覧

登記簿謄本の取得手続きに不安がある場合や、手順が分からず困ったときには、専門的なサポートを受けられる窓口を活用しましょう。

以下で代表的な相談窓口を紹介します。

- 法務局

- 商工会議所や商工会

- 行政・司法書士事務所

- 地方自治体の相談窓口

- 登記ねっとサポートデスク

1.法務局

登記簿謄本の発行元であり、最も信頼性の高い相談窓口です。

各地の法務局では、登記手続きに関する問い合わせを受け付けており、窓口だけでなく電話による相談も可能です。

特に、記載内容の意味や必要書類に関する疑問がある場合には、まず法務局に相談するのが適切です。

管轄法務局は所在地によって異なりますので、法務省のホームページで各地の法務局情報を確認しましょう。

2.商工会議所や商工会

法人登記に関連する経営支援を行っている商工会議所では、書類準備や登記に関する相談を受け付けている場合があります。

法人登記に不慣れな創業者や小規模事業者にとって、心強い相談先の一つです。

参考:日本商工会議所(経営相談)

3.司法・行政書士事務所

司法書士は、登記簿謄本の取得代行はもちろん、取得後の活用方法や登記事項の確認についても丁寧にアドバイスしてくれます。

個人や法人問わず、複雑な案件や複数登記の照会にも対応可能なので、手続きの不明点がある場合に頼れる存在です。

また行政書士も、登記簿謄本の取得手続きに関する基本的なアドバイスを提供しています。

とくに、法人設立や許認可申請を行う際に必要となる登記簿謄本の取得について、関連手続きと合わせて相談することができます。

どちらも相談は有料の場合がありますので、事前に確認しましょう。

4.地方自治体の相談窓口

一部の自治体では、中小企業支援や創業支援の一環として、登記手続きに関する相談窓口を設けています。

とくに創業期の法人にとっては、融資や助成金の申請に必要な登記簿謄本取得をスムーズに進めるための助言を得られるでしょう。

5.登記ねっとサポートデスク

オンラインで登記簿謄本を取得する際に操作方法が分からない場合には、登記ねっとのサポートデスクに問い合わせが可能です。

電話やメールでの技術的な相談ができ、特に初めてのオンライン申請に不安がある方にとって有用です。

このように、登記簿謄本の取得に関する相談先は多岐にわたります。

相談内容の専門性や目的に応じて、適切な機関を選ぶことが、手続きを円滑に進めるための第一歩です。

不明点がある場合は一人で抱え込まず、早めに専門窓口に相談をしましょう。

参考:登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク

まとめ

今回は登記簿謄本を取るのに必要なものについて解説しました。

登記簿謄本の取得に必要なものはそこまで多くないものの、取得方法に応じて条件や必要なものが変わってくるので、事前によく確認しましょう。

また、申請・取得の際に困ったときは、法務局をはじめとする専門機関等に相談することをおすすめします。

今回のコラムを参考に、登記簿謄本の取得前に必要なものを確認することから始めてみましょう。