電子証明書を法務局で取得・更新するには?

電子証明書を法務局で取得・更新をするには、法務局に直接申請する方法か、オンライン上で申請する方法のいずれかとなります。

今回は、法務局で電子証明書の新規取得や更新をする方法について解説します。

この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。

慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。

電子証明書は法務局で取得できる?

電子証明書は、法務局で取得することができます。

これは、法人の登記情報に基づいて発行される「商業登記に基づく電子認証制度」のもとで提供されているためです。

法人が公的な電子手続きを行うためには、その法人が登記されていることを証明する電子的な証明書が必要となります。

電子証明書の発行元は「商業登記認証局」であり、この認証局は各地の法務局に設置されています。

そのため、電子証明書の新規取得や更新の手続きは、原則として本店所在地を管轄する法務局で行います。

また、受け取りについても、選択した法務局の窓口で法人代表者(または代理人)が行うことになります。

参考:法務省

電子証明書を法務局で取得する際に必要なもの

法務局で電子証明書を取得する際に必要なものについて解説します。

- 申請用総合ソフト

- 申請手数料(電子納付)

- 利用者登録(登記ねっと)

- 法人代表者の本人確認書類

- 委任状(代理人による申請・受領の場合)

- 電子証明書用ICカードおよびICカードリーダー

申請用総合ソフト

申請に必要なデータを作成するには、法務省が提供する「申請用総合ソフト」を事前にインストールしておく必要があります。

このソフトを用いて、電子証明書の申請情報を作成し、オンラインで送信します。

参考:登記ねっと

申請手数料(電子納付)

電子証明書の発行には手数料が発生します。金額は500円〜8,300円程度(証明期間により変動)で、申請時に案内されます。

支払いは原則として電子納付(ペイジーやインターネットバンキング)によって行います。

利用者登録(登記ねっと)

電子証明書の申請を行うには、登記ねっとにおける利用者登録が必要です。

未登録の場合は、事前に登録作業を済ませておく必要があります。

法人代表者の本人確認書類

電子証明書は法人の代表者が申請するため、申請時および受け取り時に本人確認書類が必要です。

有効な本人確認書類には、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどが含まれ、原本を持参する必要があります。

委任状(代理人による申請・受領の場合)

法人代表者以外の代理人が申請または受け取りを行う場合は、正規の委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

様式は法務局のウェブサイトからダウンロードできます。

電子証明書用ICカードおよびICカードリーダー

電子証明書は専用のICカードに格納される形式で発行されます。

取得後の利用には、このICカードを読み取るためのICカードリーダーが必要です。

ICカードは法務局で発行されますが、リーダーは各法人で準備する必要があります。

電子証明書を法務局で新規取得する方法

法人の電子証明書を法務局で新規取得するために、具体的な手順を解説します。

- 申請用総合ソフトの準備

- 利用者登録の実施

- 申請情報の作成

- 電子署名の付与

- 手数料の電子納付

- 法務局での証明書受け取り

1.申請用総合ソフトの準備

まず、法務省が提供する「申請用総合ソフト」をパソコンにインストールします。

このソフトは、電子証明書の申請データを作成・送信するために必要です。

ソフトは登記ねっと申請システムの公式サイトからダウンロードできます。

参考:登記ねっと(申請用総合ソフトのダウンロード)

2.利用者登録の実施

「登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと)」で利用者登録を行います。

これは電子申請を行うための基本登録で、法人名や代表者情報、連絡先などを入力します。

登録後に「利用者ID」が発行されます。

3.申請情報の作成

申請用総合ソフトを起動し、「電子証明書発行申請」の形式で申請データを作成します。

法人の登記情報や代表者氏名、有効期間、受取希望の法務局窓口などを入力します。

4.電子署名の付与

作成した申請データに対して、電子署名を付与します。電子署名には、初期登録時に設定した暗証番号(PIN)が必要となります。

ICカードリーダーを使って、署名を付けたうえでデータを送信します。

5.手数料の電子納付

送信後、申請内容に基づいて発行される「納付番号」を用いて、電子納付を行います。

支払いはインターネットバンキングやペイジー対応のATMで対応可能です。

納付が完了すると、受領可能な状態になります。

6.法務局での証明書受け取り

選択した法務局の窓口にて、電子証明書を受け取ります。

受け取りには、法人代表者の本人確認書類(運転免許証など)とICカードの受け取り手続きが必要です。

代理人が受け取る場合は、委任状と代理人の本人確認書類も必要です。

電子証明書とは?

電子証明書とは、インターネット上で個人や法人の身元を証明するために発行される「電子的な証明書類」です。

実社会における身分証明書や印鑑証明書のような役割を、デジタルの世界で担っています。

法人における電子証明書は、主に商業登記に基づいて発行される法人代表者の証明書であり、法務局が発行主体となっています。

電子証明書には、法人の商号、本店所在地、代表者の氏名や肩書などが記録されており、その情報が公的に認証されていることを証明します。

電子証明書は通常、ICカードに記録される形式で交付され、専用のICカードリーダーで読み取ることで使用されます。

また、証明書には有効期限が設定されており、継続して利用するためには更新手続きが必要です。

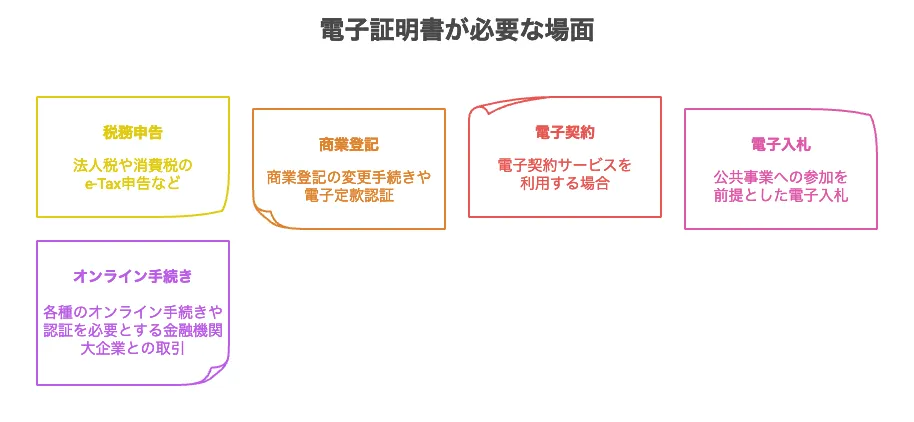

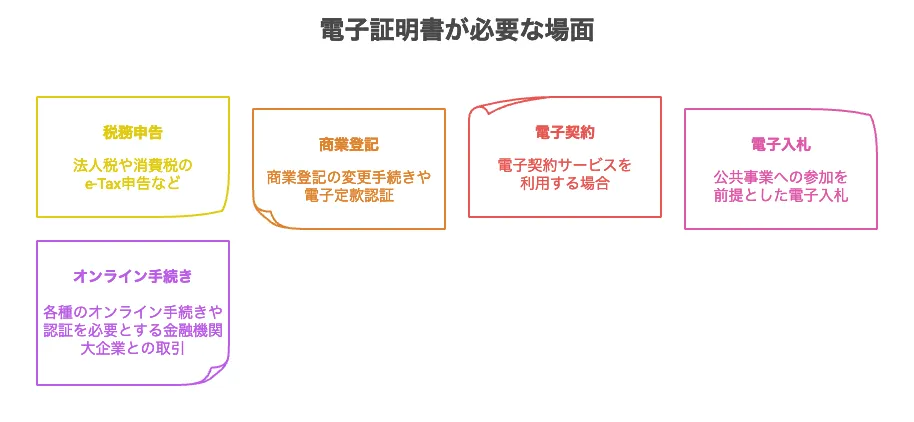

電子証明書が必要な場面

ここでは、具体的にどのような場面で電子証明書が必要になるのかを解説します。

まず、登記や税務などの電子申請を行う場面では、電子証明書がなければ申請手続き自体が完了しません。

具体的には、下記のような場面です。

- 法人税や消費税のe-Tax申告など

- 商業登記の変更手続きや電子定款認証

これらの場面では、電子署名による本人確認が義務づけられており、その基盤となるのが電子証明書です。

また、電子契約サービスを利用する際にも、電子証明書は契約当事者の真正性を担保する手段として使われます。

特に、高額取引や継続的契約においては、公的な電子証明書の活用が推奨されることがあります。

さらに、公共事業への参加を前提とした電子入札の場面でも、電子証明書の提出が求められます。

このほか、各種のオンライン手続きやシステムログイン時の厳格な認証を必要とする金融機関や大企業との取引においても、法人電子証明書が必要とされるケースが増えています。

電子証明書を更新するには?

電子証明書には有効期限があり、継続して利用するためには期限内に更新手続きを行う必要があります。

ここでは、電子証明書を更新する方法を解説します。

- 有効期限の確認

- 申請用総合ソフトの準備

- 更新申請データの作成

- 電子署名を付与して申請データを送信

- 手数料の電子納付

- 法務局での証明書受け取り

1.有効期限の確認

まず、電子証明書の有効期限を確認します。

ICカードをカードリーダーに差し込み、申請用総合ソフトなどを使って証明書情報を表示すれば、有効期限が確認できます。

有効期限の1か月前程度を目安に更新手続きを開始するのが理想的です。

2.申請用総合ソフトの準備

法務省が提供する「申請用総合ソフト」を用意します。

すでにインストールしてある場合でも、最新版にアップデートされているかを確認してください。

初めて使用する場合は、法務局の公式サイトからダウンロードが可能です。

3.更新申請データの作成

申請用総合ソフトを使い、「電子証明書の更新申請」を選択します。

画面の指示に従って、以下の情報を入力します。

- 証明書の受取希望法務局

- 希望する証明書の有効期間

- 利用者情報(法人名、代表者氏名など)

- 現在の証明書情報(ICカードから読み取り)

4.電子署名を付与して申請データを送信

入力が完了したら、ICカードを用いて申請データに電子署名を付与します。

PINコード(暗証番号)を入力し、申請データをオンラインで法務局へ送信します。

5.手数料の電子納付

申請後に発行される、納付番号をもとに、手数料を電子納付(ペイジー、インターネットバンキング、ATMなど)で支払います。

納付が完了しないと、証明書は発行されません。

6.法務局での証明書受け取り

納付後、選択した法務局の窓口に代表者本人(または代理人)が出向き、本人確認書類を提示して証明書を受け取ります。

代理人の場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

法務局は電子証明書についてどんなことが聞けるのか?

法務局では、電子証明書についてどのようなことが聞けるのでしょうか。下記で具体的に解説します。

- 申請の不備やエラー対応

- 紛失・盗難時の対応方法

- ICカードの受領・利用方法

- 更新手続き・再発行について

- 登記情報との整合性に関する確認

- 電子証明書の新規取得手続きについて

申請の不備やエラー対応

オンライン申請中にエラーが出た場合や、書類の記載方法に不安がある場合も、法務局では申請書類の記入例や補正の仕方、電子署名の操作方法に関する基本的なアドバイスを受けることが可能です。

ソフトの技術的な詳細(システム不具合など)は登記ねっとのヘルプデスクが担当します。

紛失・盗難時の対応方法

電子証明書を搭載したICカードの紛失や盗難があった場合、失効手続きや再発行申請の流れについても法務局で説明を受けることができます。

セキュリティ上の対応や注意点も合わせて案内されます。

ICカードの受領・利用方法

電子証明書が格納されているICカードの受け取り方法、受領時に必要な本人確認書類、PINコードの管理方法なども法務局窓口で確認することができます。

また、受け取り代理人の条件や委任状の様式についても相談可能です。

更新手続き・再発行について

既に取得している電子証明書の有効期限の確認方法、更新のスケジュール、更新に必要な手続き、再発行の条件や方法についても、法務局で詳しく聞くことができます。

有効期限切れ後の対応や再取得に必要な期間など、制度的な内容も含めて丁寧に案内してもらえます。

登記情報との整合性に関する確認

電子証明書は登記情報と紐づいて発行されるため、登記内容に変更がある場合の影響や、代表者交代時の手続きについても相談できます。

たとえば、代表取締役が変わった直後に証明書を発行できるか、更新できるかといった疑問も対応範囲に含まれます。

電子証明書の新規取得手続きについて

法務局では、電子証明書の初回取得に必要な書類や申請の流れ、利用者登録の方法などについて相談できます。

特に、初めて電子証明書を取得する法人にとっては、ICカードの発行手順や本人確認の具体的な対応について確認することができます。

まとめ

今回は、法務局で電子証明書の新規取得、更新をする方法について解説しました。

電子証明書はオンライン上での取引や契約時に必要な証明書なので、必要な場合は速やかに取得し、有効期限が残りわずかな場合は期限内に更新するようにしましょう。

電子証明書の取得や更新に関してわからないことや、それ以外で何か相談する場合は法務局の窓口や公式サイトを参考にしてください。

今回のコラムを参考に、電子証明書の取得に必要なものを揃えてみてください。