法人印鑑証明書の郵送申請について解説

法人印鑑証明書の郵送申請は、仕事やスケジュールの合間に手続きを進めることが可能で、ご自身のタイミングで申請できます。

今回は、法人印鑑証明書の郵送申請を、段階に分けて詳しく解説します。

この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。

慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。

法人印鑑証明書の郵送申請の特徴

まずは法人印鑑証明書の郵送申請の特徴についてです。

法人印鑑証明書の郵送申請の特徴

- 全国どこからでも申請できる

- 法務局の開庁時間に合わせる必要がない

- 印鑑カードと必要書類を揃えていれば担当者が手続き可能

法人印鑑証明書の郵送申請は、法務局に直接出向くことなく、必要書類を郵送することで証明書を取得できる方法です。

この手続きは、特に法務局が遠方にある法人や、多忙で窓口に行く時間が確保できない事業者にとって、手間を抑えながら証明書を取得できる手段として活用されています。

郵送申請の特徴としてまず挙げられるのは、全国どこからでも申請できる柔軟性です。

法人の本店所在地を管轄する法務局に対して書類を郵送すればよく、平日に窓口に行く時間が取れない法人でも利用しやすいのが利点です。

また、郵送での申請は、法務局の開庁時間に合わせる必要がないという点も特徴です。

書類の準備さえ整っていれば、いつでも投函でき、業務時間外でも対応可能です。

加えて、申請者が法人代表者本人である必要はなく、印鑑カードと必要書類を揃えていれば担当者が手続きできます。

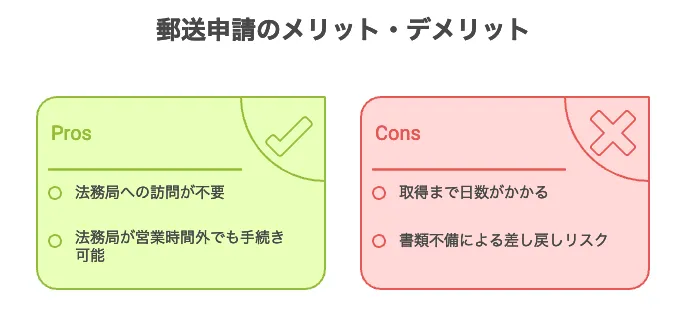

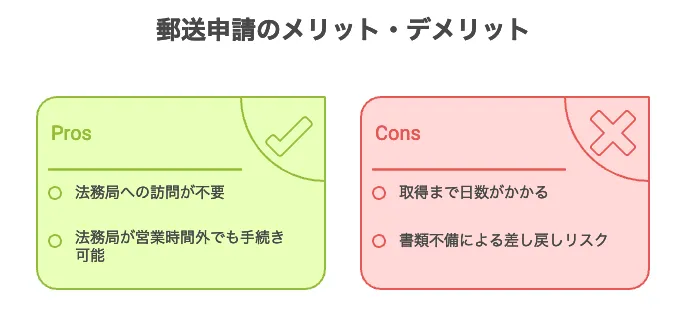

法人印鑑証明書の郵送申請メリット・デメリット

ここでは、郵送申請における主なメリットとデメリットをそれぞれ2つずつ取り上げて解説します。

- メリット:法務局に出向く必要がない

- メリット:業務時間外でも対応できる

- デメリット:証明書の取得までに日数がかかる

- デメリット:書類不備による差し戻しリスクがある

メリット:法務局に出向く必要がない

最大のメリットは、法務局まで出向かずに申請できることです。

法人の本店所在地から管轄の法務局が遠い場合や、平日の日中に外出することが難しい事業者にとって、郵送申請は大きな利便性をもたらします。

書類を準備して郵送すれば手続きが完了するため、時間と移動の手間を省くことができます。

メリット:業務時間外でも対応できる

郵送申請は、法務局の開庁時間に依存せず申請の準備ができるのも利点です。

必要な書類がそろっていれば、夜間や休日でも作成・発送が可能であり、業務の合間に柔軟に対応できます。

窓口の受付時間に合わせてスケジュールを調整する必要がないため、事務処理の効率化にもつながります。

デメリット:証明書の取得までに日数がかかる

郵送申請の最大のデメリットは、証明書の受け取りまでに時間がかかることです。

申請書の郵送、法務局での処理、証明書の返送という一連のプロセスがあるため、早くても数日を要します。

特に週末や祝日を挟む場合や、郵便事情によってはさらに日数が延びる可能性があります。

デメリット:書類不備による差し戻しリスクがある

郵送では、その場での確認や修正ができないため、書類に不備があると一度返送されてしまうリスクがあります。

たとえば、印鑑カードの同封忘れ、定額小為替の金額不足、記入ミスなどがあると、手続きが完了せず再申請が必要になります。

こうした場合、取得までの時間がさらに延びてしまうことになります。

このように、法人印鑑証明書の郵送申請には手軽さと柔軟性という大きなメリットがある一方で、即時性や書類の正確さが求められるという制約もあります。

法人印鑑証明書を郵送申請する際に必要なもの

法人印鑑証明書を郵送で申請するには、申請書類や証明書の返送手配を含めて、いくつかの準備物を正確にそろえる必要があります。

ここでは、法人印鑑証明書の郵送申請に必要なものを解説します。

- 送付用封筒

- 印鑑カード(原本)

- 手数料分の収入印紙

- 印鑑証明書交付請求書

- 返信用封筒(切手貼付・返送先記載)

送付用封筒

上記すべての書類とカードを送付用封筒に封入し、法人の登記を管轄する法務局宛に郵送します。

送付先を誤ると受付されずに返送されるため、登記簿上の本店所在地を管轄する登記所の住所をあらかじめ確認しておく必要があります。

封筒には「印鑑証明書交付申請書類在中」と記載すると、取り扱いが明確になります。

印鑑カード(原本)

法人が印鑑証明書を取得するには、登記時に法務局から交付された印鑑カードの原本を同封する必要があります。

このカードがなければ、郵送による申請は受け付けられません。

法人1社につき1枚しか発行されていないため、大切に保管し、紛失には十分注意する必要があります。

手数料分の収入印紙

郵送申請では、手数料を収入印紙(1通あたり450円)で納めます。

収入印紙は郵便局で購入でき、手数料相当額の収入印紙を貼り付けて、申請書類一式を管轄の法務局へ郵送します。

印鑑証明書交付請求書

法務局所定の「印鑑証明書交付請求書」に必要事項を記入します。

請求書には、法人名、会社法人等番号、代表者氏名、交付通数、提出先などを正確に記載しなければなりません。

記載内容に誤りがあると、処理が進まず返戻されることがあります。

書式は法務局の窓口やウェブサイトから入手可能です。

返信用封筒(切手貼付・返送先記載)

証明書を返送してもらうための返信用封筒を同封します。

封筒には、申請者の住所と宛名を記載し、必要な郵便料金分の切手を貼付しておく必要があります。

普通郵便のほか、簡易書留や速達などの希望がある場合は、料金に応じた切手を貼って対応します。

法人印鑑証明書の郵送申請方法

法人印鑑証明書の郵送申請は、必要な書類を事前に準備し、管轄の法務局に送付することで行います。

以下に、郵送申請の手順をわかりやすく解説します。

- 印鑑カードを準備する

- 印鑑証明書交付請求書を作成する

- 収入印紙を用意する

- 返信用封筒を準備する

- すべてを送付用封筒にまとめて郵送する

- 証明書の到着を待つ

1.印鑑カードを準備する

まず、法人の代表者印を登録した際に法務局から交付された印鑑カード(原本)を用意します。

このカードは法人印鑑証明書の発行に必須であり、郵送申請でも原本の同封が必要です。

紛失している場合は再発行手続きが必要となるため、事前に確認しておきましょう。

2.印鑑証明書交付請求書を作成する

法務局指定の「印鑑証明書交付請求書」をダウンロードまたは法務局窓口で入手し、必要事項を記入します。

以下の項目を正確に記載してください。

・法人名

・請求通数

・代表者氏名

・会社法人等番号

・提出先や使用目的

・申請日と申請者情報

誤記があると申請が受理されないため、記入内容は丁寧に確認しましょう。

3.収入印紙を用意する

証明書の手数料(1通あたり450円)を収入印紙で納付します。

郵便局等で必要額分を購入しましょう。

4.返信用封筒を準備する

証明書が返送されるための返信用封筒を用意します。

封筒には申請者の住所・氏名を記載し、必要な郵便料金分の切手を貼付します。

簡易書留や速達を希望する場合は、それに応じた料金分の切手を貼るようにしましょう。

封筒のサイズはA4三つ折りが入る長形3号が一般的です。

5.すべてを送付用封筒にまとめて郵送する

以下の書類・物品をすべて同封します。

・収入印紙

・返信用封筒

・印鑑カード(原本)

・印鑑証明書交付請求書

これらをまとめて、法人の本店所在地を管轄する法務局宛てに郵送します。

送付用封筒には「印鑑証明書交付申請書類在中」と明記すると丁寧です。

6.証明書の到着を待つ

申請書類が受理され、手続きが完了すると、数日以内に返信用封筒にて印鑑証明書が返送されます。

処理日数は地域や混雑状況によって異なりますが、通常は1週間程度を見込んでおくと安心です。

参考:郵送による登記事項証明書,印鑑証明書等の送付の請求について

法人証明書請求も自分のタイミングで取得可能

法人印鑑証明書の郵送申請は、自分の好きなタイミングで手続き・申請ができますが、書類や必要事項の記入が面倒だったりします。

そんなときは、法人証明書請求がおすすめです。

弊社が提供している「Rakulia法人証明書請求」では、申請における必要事項の記入を大幅に短縮できます。

証明書の申請が最短1分で完了、いつでも好きなタイミングで申請ができる点が特徴です。

一方で、郵送申請の手数料が500円に対し、Rakulia法人証明書請求は1通あたり990円かかります。

ご自身で申請するより手数料は高いですが、申請における手間や時間を大幅に省くことができるので、興味のある方は、下記リンクからチェックしてください。

Rakulia法人証明書請求で手軽に証明書を請求する!

法人印鑑証明書を郵送申請以外で取得する方法

法人印鑑証明書を郵送申請以外で取得する方法を3つご紹介します。

法務局窓口

法人印鑑証明書を法務局の窓口で申請する場合は、即日で証明書を受け取れるのが最大の特徴です。

この方法は、書類の不備があった場合でもその場で修正が可能であり、急ぎで証明書が必要な際に非常に適しています。

オンライン

法人印鑑証明書をオンラインで申請する場合は、登記ねっとを利用して手続きを行います。

自社のパソコンから申請できるため、時間や場所を問わずに手続きが可能です。

オンライン申請は、事前準備が必要ではありますが、窓口より安く、外出せずに申請できる点が大きなメリットです。

継続的に証明書が必要な法人にとっては、特に効率的な方法といえます。

専門家の代理取得

法人印鑑証明書を司法書士や行政書士などの専門家に代理で取得してもらう方法もあります。

手続きに不慣れな場合や、社内での対応が難しい場合に有効な選択肢です。

この方法は、正確性とスピードを重視したい法人に適しており、特に他の登記手続きとあわせて依頼するケースが多く見られます。

法人印鑑証明書の取得方法についてまとめたコラムも参考にしてください。

法人の印鑑証明書を取得する4つの方法を解説!

法人印鑑証明書の郵送申請で困ったときは?

法人印鑑証明書の郵送申請は、自分で書類を準備して送付する必要があるため、記入ミスや添付漏れ、送付先の間違いなどで戸惑うことも少なくありません。

そのような場合には、適切な相談先に問い合わせることで、トラブルを未然に防ぎ、円滑に手続きを進めることができます。

ここでは、郵送申請で困ったときに相談できる主な窓口を詳しく解説します。

- 法務局

- 法務局の登記相談窓口(予約制)

- 専門家(司法書士や行政書士等)

- 商工会議所・中小企業支援窓口

法務局

最も確実な相談先は、法人の本店所在地を管轄する法務局です。

申請書の書き方、必要書類、手数料、返信封筒の形式など、具体的な手順について案内してもらえます。

また、申請後に「いつ届くのか」「不備があったかどうか」などの確認も、管轄の法務局が対応しています。

法務局の公式サイトでは、各登記所の連絡先一覧が公開されているため、確認のうえ、電話での相談が可能です。

参考:法務局

法務局の登記相談窓口(予約制)

より丁寧なサポートを希望する場合は、法務局の登記相談窓口の利用がおすすめです。

これは一部の法務局で設けられている専門窓口で、事前予約制で個別相談が可能となっています。

窓口では、郵送申請に限らず、法人登記全般の手続きに関して詳しい説明を受けることができるため、初めて申請する方や、複数の手続きが重なっている方にとっては心強い支援となります。

専門家(司法書士や行政書士等)

手続きの不備を避けたい、何度も書類を送り直す時間がないといった場合には、司法書士や行政書士に相談することも有効です。

これらの専門家は、法人登記や証明書取得の手続きを代行するだけでなく、事前相談にも応じています。

たとえば、印鑑カードの取り扱いや委任状の書き方など、法務局では対応しきれない実務的な質問にも答えてもらえます。

報酬は発生しますが、確実性と時間短縮を優先する法人にとっては、費用に見合ったサポートが受けられるでしょう。

商工会議所・中小企業支援窓口

地域によっては、商工会議所や中小企業向けの支援窓口でも、法人手続きに関する基本的な情報提供を受けることができます。

印鑑証明書そのものの発行には関与していませんが、郵送申請の概要や、法務局への相談方法を案内してくれる場合があります。

参考:東京商工会議所

法人印鑑証明書の郵送申請に関するよくある質問

Q.印鑑カードの原本ではなくコピーや写しを使用してよいか?

A.印鑑カードは原則として原本を郵送します。

郵送した後、印鑑カードの原本は証明書と一緒に返送されます。

Q.追加で証明書が必要となった場合は?

A.一度郵送申請すると印鑑カードが手元にない状態なので、印鑑カードが戻ってくるまで証明書の申請はできません。

急ぎの場合は法務局窓口での申請がおすすめです。

まとめ

今回は、法人印鑑証明書の郵送申請について解説しました。

法人印鑑証明書の郵送申請は、自宅や職場にいても申請手続きが可能な点が大きな特徴ですが、書類の不備等があると送り返されてしまうので、必要事項の記入漏れがないかしっかりと確認しましょう。

郵送申請に関する相談もさまざまな場所でできるので、不安な点やわからないことは聞くようにしてください。

今回のコラムを参考に、郵送申請に必要なモノを揃えることからはじめましょう。