登記簿謄本は一部の市役所で取れる!取得の条件を徹底解説

登記簿謄本は一部の市役所内に設置されている、法務局証明サービスセンターで取得することができます。

今回は法務局証明サービスセンターでの取得方法と、それ以外での取得方法について解説します。

この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。

慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。

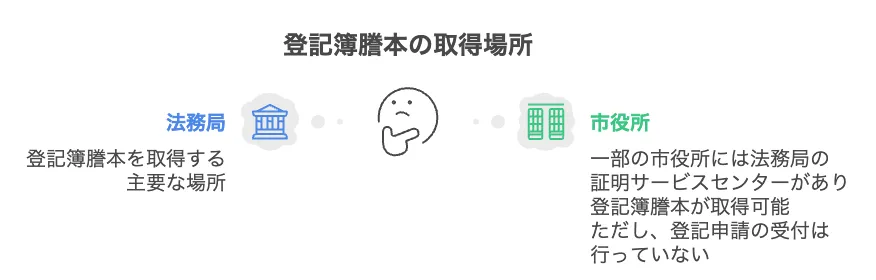

登記簿謄本は一部の市役所で取れる

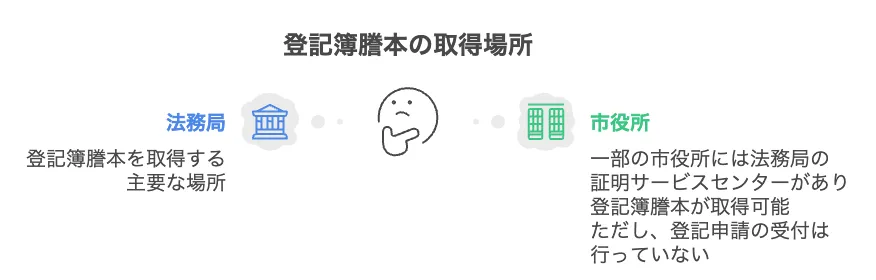

登記簿謄本は、通常は法務局で取得する書類ですが、一部の市役所には法務局証明サービスセンターが設置されており、そこでも取得が可能です。

ただし、すべての市役所で対応しているわけではなく、あくまでも法務局が出張所的に設けた窓口に限られます。

法務局証明サービスセンターでは、不動産登記事項証明書(登記簿謄本)や商業登記簿謄本などの証明書を交付する業務を行っており、最寄りの法務局まで足を運ばなくても書類を受け取れるという利便性があります。

ただし、注意点として、証明サービスセンターでは登記申請の受付は行っていません。

たとえば、不動産の名義変更や会社の役員変更登記などを行いたい場合には、直接管轄の法務局へ出向く必要があります。

証明書の取得のみを目的とした利用であれば、証明サービスセンターの利用が便利ですが、申請や相談などは対象外であることを理解しておく必要があります。

このように、登記簿謄本は一部の市役所内に設けられた法務局証明サービスセンターで取得できる場合がありますが、取り扱い業務が限定されている点には十分な注意が必要です。

詳しくは、令和7年3月24日時点の全国にある法務局証明サービスセンターについてまとめてある資料を参考にしてください。

法務局証明サービスセンター

法務局証明サービスセンターで登記簿謄本を取得する方法

次に法務局証明サービスセンターで登記簿謄本を取得する方法を解説します。

窓口で直接取得する場合

登記簿謄本を法務局証明サービスセンターで窓口から直接取得するには、設置されている専用のタッチパネル式発行請求機を利用して申請を行います。

この発行請求機を操作することで、不動産登記や商業・法人登記に関する登記事項証明書、法人の印鑑証明書などをその場で請求し、即日で受け取ることが可能です。

手続きは比較的簡単で、画面の案内に従って必要事項を入力するだけで完了します。

利用方法が分からない場合でも、窓口のスタッフが操作方法を丁寧に案内してくれるため、初めての人でも安心して利用できます。

ただし、証明サービスセンターでは登記簿謄本などの証明書交付業務のみを取り扱っており、不動産や法人の登記申請(変更・新規など)の受付は行っていません。

登記手続きそのものを行いたい場合は、必ず管轄の法務局本庁舎や支局へ出向く必要があります。

また、各センターの開設時間は場所によって異なるため、事前に法務局の「管轄のご案内」ページなどで確認しておきましょう。

市役所や公共施設内にあるためアクセスしやすい一方、営業日・時間には注意が必要です。

オンライン申請後にサービスセンターで受け取る場合

登記簿謄本をオンラインで請求し、法務局証明サービスセンターで受け取る方法は、自宅や事務所で申請手続きを完了し、後日希望の窓口で証明書を受け取るという便利な手段です。

まず、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を使って交付請求書を作成し、受取方法として「窓口受取」を選択します。

その際、受け取りを希望する法務局証明サービスセンターを指定する必要があります。

証明書の種類は、不動産登記事項証明書、会社・法人の登記事項証明書、印鑑証明書などが対象となっています。

受取時には、申請者の氏名と住所、17桁の申請番号、請求通数などの情報を提示する必要があります。

印鑑証明書を受け取る場合は、印鑑カードの提示も求められます。

これらの情報は、システムから通知される内容を印刷して持参すると手続きがスムーズです。

注意点として、手数料は事前に電子納付を完了させる必要があります。

電子納付はインターネットバンキング、モバイルバンキング、または対応ATMで行えます。

証明サービスセンターでは現地での支払いはできないため、納付漏れには注意が必要です。

また、1か月以内に受け取らない場合は、証明書が廃棄される点にも留意する必要があります。

参考:法務省

コンビニで登記簿謄本は取得できるのか?

登記簿謄本(登記事項証明書)は、コンビニで取得はできません。

住民票や印鑑証明書のように、マイナンバーカードを用いてコンビニで取得可能な証明書も存在しますが、登記簿謄本は対象外です。

その理由は、登記簿謄本の発行が登記所、すなわち法務局の管轄で厳格に管理されているためです。

登記事項には不動産や法人の詳細な情報が含まれており、不正取得や誤交付を防ぐため、証明書の発行には厳密な申請手続きが求められています。

したがって、簡易な自動交付機が設置されたコンビニでの発行には適さないのです。

たとえば、住民票は市区町村が発行する書類であり、個人情報の管理主体が市町村にあるのに対し、登記簿謄本は国の登記所で一元的に管理されています。

また、登記事項の請求には法人番号や不動産の正確な地番情報などの入力が必要であり、ミスを防ぐためにも対面やオンラインシステムを通じた手続きが基本となっているのです。

そのため、登記簿謄本を取得するには、法務局または法務局証明サービスセンターでの窓口申請、郵送請求、もしくはオンライン申請による方法を選ぶ必要があります。

詳しくは下記のコラムを参考にしてください

【注意】履歴事項全部証明書は「コンビニで取得」できません

最寄りの市役所に法務局証明サービスセンターがない場合は?

最寄りの市役所に法務局証明サービスセンターがない場合は、以下の手段で登記簿謄本を取得しましょう。

- 郵送申請を利用する

- 法務局窓口で取得する

- オンライン申請を利用する

- 法人証明書請求を利用する

- 専門家の申請代行を利用する

郵送申請を利用する

最寄りの市役所に法務局証明サービスセンターが設置されていない場合、登記簿謄本を取得する方法のひとつとして「郵送申請」があります。

郵送申請は、必要な書類を郵送で法務局に送付し、登記簿謄本を返送してもらう方法です。

郵送申請では、まず申請書(登記事項証明書交付申請書)を記入し、請求する内容や登記されている不動産または法人の情報を明確に記載する必要があります。

併せて、定められた手数料分の収入印紙を貼付した上で、返信用封筒(切手を貼付し、返信先住所を記載)を同封して、管轄の法務局に送付します。

申請書の様式は法務局のウェブサイトからダウンロードでき、書き方についても案内があるため、事前に確認しておくと安心です。

また、記載ミスや添付漏れがあると、返送されることや再申請が必要になる場合もありますので、細かな点にも注意が必要です。

郵送申請は、自宅にいながら手続きができる便利な方法ですが、証明書が手元に届くまでに数日かかる点も考慮し、余裕を持って申請しましょう。

法務局窓口で取得する

最寄りの市役所に法務局証明サービスセンターが設置されていない場合は、最寄りの法務局の本局または支局の窓口で登記簿謄本を直接取得する方法があります。

法務局の窓口では、不動産や法人の登記事項証明書を即日で受け取ることができ、最も確実な取得方法のひとつです。

取得の際には、申請書を窓口に提出し、交付手数料を収入印紙で納付します。

申請書には、不動産の場合は所在や地番、法人の場合は商号や本店所在地などの情報を正確に記載する必要があります。

不明点がある場合は、窓口で職員に相談しながら手続きを進めることができますので、初めての方でも安心して利用できます。

また、法務局の窓口は平日のみ開庁しており、受付時間も限定されているため、訪問前にあらかじめ法務局の公式サイトや電話で開庁時間を確認しましょう。

オンライン申請を利用する

最寄りの市役所に法務局証明サービスセンターがない場合には、登記簿謄本の取得方法として「オンライン申請」を活用することができます。

この方法では、法務省が提供する「登記・供託オンライン申請システム」を利用して、インターネット上から証明書の交付請求を行います。

オンライン申請は、自宅や事務所のパソコンから手続きを進められるため、法務局まで出向く必要がなく、忙しい個人や事業主にとって非常に便利な手段です。

請求時には、希望する証明書の種類や請求部数、対象となる不動産または法人の情報を正確に入力します。

また、証明書の受け取り方法として、「郵送」または「法務局窓口」「法務局証明サービスセンターでの受取」などから選ぶことが可能です。

手数料は、オンライン申請に対応した電子納付方法を利用して支払う必要があります。

インターネットバンキングやモバイルバンキング、対応ATMによる支払いが一般的で、納付が完了しないと申請が有効にならないため、注意が必要です。

オンライン申請は、時間や場所の制約を受けにくい点が魅力ですが、事前にシステム利用の登録が必要なほか、証明書の種類によっては対応していない場合もあります。

そのため、申請前に公式サイトで詳細を確認しておくと安心です。

法人証明書請求を利用する

登記簿謄本を取得する際に、便利な方法として、法人証明書請求があります。

この方法は、自分で登記簿謄本を取得する際に、必要事項の入力や手続き等の手間を省いて、手軽に登記簿謄本を取得したい方におすすめです。

弊社ではRakulia法人証明書請求というサービスを提供しています。

手続きは最短1分で完了し、定期取得・1回きりの取得どちらの場合にも対応しています。

また、24時間365日受け付けており、2〜3営業日以内に登記簿謄本が手に入るのも特徴です。

しかし、自力で取得する場合と比べて手数料が少し高くなるので、よく確認するようにしてください。

詳細は下記のリンクからご確認いただけます。

Rakulia法人証明書請求で申請する!

専門家の申請代行を利用する

最寄りの市役所に法務局証明サービスセンターがない場合や、法務局への訪問やオンライン申請が難しい場合には、司法書士や行政書士などの専門家に登記簿謄本の取得を代行してもらう方法があります。

この方法では、申請に関するすべての手続きを専門家が担ってくれるため、利用者自身が複雑な手続きを行う必要がありません。

専門家による代行のメリットは、正確かつ迅速に手続きが行われる点にあります。

登記簿謄本の取得に不慣れな方でも、専門知識を持つ司法書士や行政書士が対応してくれることで、必要な情報の整理や申請内容のチェックが的確に行われ、記載ミスや手続き不備のリスクを回避できます。

また、急ぎで取得したい場合や、郵送やオンライン手続きに不安がある方にも適した方法です。

ただし、代行を依頼する場合には、専門家への報酬が発生します。

報酬額は事務所によって異なるため、事前に見積もりを取り、サービス内容を確認してから依頼しましょう。

登記簿謄本の各申請方法について詳しく知りたい方は、下記のコラムを参考にしてください。

登記簿謄本の取り方は何種類ある?費用や特徴を徹底比較!

法務局証明サービスセンターで登記簿謄本を取得する場合の注意点

ここで法務局証明サービスセンターを利用する際の注意点について解説します。

- 受け取り期限があること

- 手数料を事前に納付する

- 登記簿謄本の取得に必要な情報を提供する

受け取り期限があること

法務局証明サービスセンターで登記簿謄本を受け取る場合には、証明書の受け取り期限が設けられていることに注意する必要があります。

特にオンラインで申請し、受取場所として証明サービスセンターを指定した場合は、交付された証明書を一定期間内に受け取らなければなりません。

具体的には、証明書が交付された日から「1か月以内」に受け取りを完了する必要があります。

この期間を過ぎると、請求された登記簿謄本は廃棄されるため、再度申請を行わなければならなくなります。

たとえば、オンラインで登記簿謄本の請求を行い、受取場所に市役所内の証明サービスセンターを指定した場合、手数料の電子納付を完了したうえで、原則として1か月以内に窓口へ出向いて証明書を受け取る必要があります。

多忙やうっかりによる取り忘れが生じると、書類が無効になってしまう点に注意が必要です。

手数料を事前に納付する

法務局証明サービスセンターで登記簿謄本を取得する際には、事前に手数料を納付しておく必要があります。

特にオンラインで証明書を請求し、証明サービスセンターで受け取る方法を利用する場合は、現地での支払いができません。

よって申請前に電子納付を完了させておくことが求められます。

電子納付は、インターネットバンキングやモバイルバンキング、または電子納付に対応したATMから行うことができます。

これにより、金融機関を通じて手数料がオンラインで処理され、証明書の交付が可能となります。

たとえば、オンライン申請の際に法務局証明サービスセンターでの受け取りを指定した場合、手数料が未納のままでは証明書の交付を受けることができません。

加えて、納付が確認されるまでは申請手続きが進まないため、急いでいる場合でも証明書の取得が遅れてしまう可能性があります。

納付漏れがあると申請が無効となり、再手続きが必要になるため、注意が必要です。

登記簿謄本の取得に必要な情報を提供する

法務局証明サービスセンターで登記簿謄本を取得する際には、申請者が必要な情報を正確に提供することが求められます。

情報が不足していたり誤っていたりすると、証明書が発行できなかったり、想定と異なる内容の書類が交付されたりする恐れがあります。

たとえば、不動産の登記簿謄本を取得する場合には、対象となる不動産の所在地、地番、建物の場合は家屋番号などの詳細な情報が必要になります。

法人の登記簿謄本を取得する際は、法人名、所在地(本店住所)、法人番号などを正確に把握しておく必要があります。

これらの情報をもとに、登記事項証明書交付申請書の記載を行います。

オンライン申請を利用する場合は、受取人の氏名や住所、システムから通知される申請番号、請求した通数などを受け取り時に提示する必要があります。

法人の印鑑証明書を受け取る場合には、印鑑カードの提示も求められます。

これらの情報は、窓口で口頭で伝えるのではなく、記載済みの申請書や印刷した控えなど、書面での提示が推奨されています。

特に申請番号や通数の入力ミスは交付の遅れにつながるため、申請内容の控えを印刷して持参することで、手続きを円滑に進めることができます。

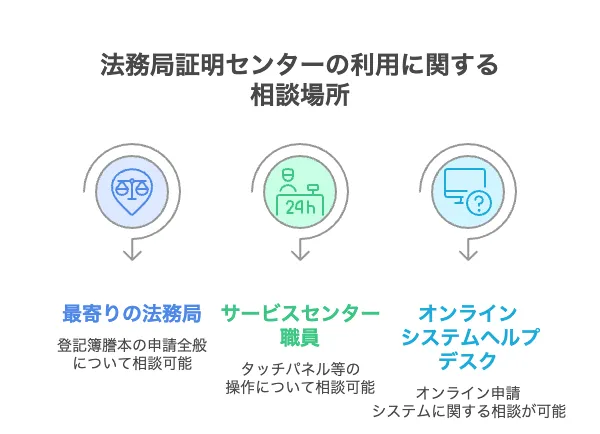

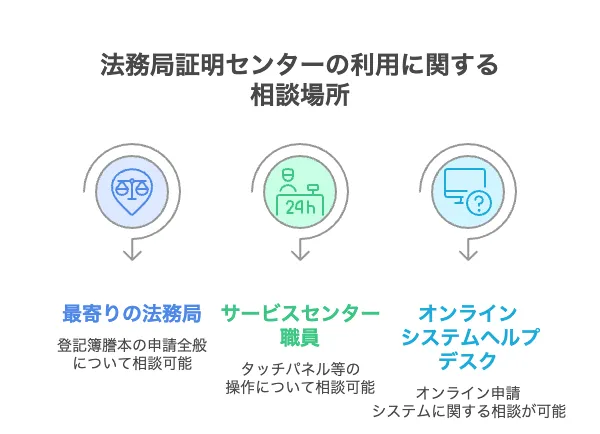

法務局証明サービスセンターの利用に関して困った場合の相談場所

法務局証明サービスセンターの利用に際して、わからないことを相談する場合はいくつかの相談場所があります。

まず第一に相談すべきなのは、最寄りの法務局です。

各法務局では、証明書の交付や申請方法に関する問い合わせに対応しており、電話や窓口で具体的なサポートを受けることができます。

管轄の法務局は、法務省の公式サイトにある「管轄のご案内」から検索することができます。

また、法務局証明サービスセンターの窓口職員も、現地での申請方法や機器の操作について案内してくれます。

タッチパネル式の申請機の利用方法が分からない場合や、必要な情報の確認などは、窓口で直接相談するのが最も確実です。

さらに、登記・供託オンライン申請システムに関する問い合わせは、登記・供託オンライン申請システムヘルプデスクで受け付けています。

オンライン請求時の操作方法やエラー対応、電子納付の不具合など、システムに関する技術的な相談は、ヘルプデスクが適切です。

まとめ

今回は、登記簿謄本は市役所で取得できるのかを解説しました。

市役所で登記簿謄本を取ることができるのは一部地域となっているため、事前に確認してから取得するようにしましょう。

また、わからないことや疑問が生じた場合は、そのままにせず質問や相談をして、不備なく申請するようにしてください。

今回のコラムを参考に、まずは自分の地域に証明センターがあるかどうか確認することから始めてみましょう。