登記簿謄本のオンライン申請「登記ねっと」の利用方法を解説

登記簿謄本をオンラインで取得したいと考えていても、準備や申請方法、注意点など、曖昧なことが多いですよね。

今回は、登記簿謄本をオンラインで申請・取得する方法を解説します。

この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。

慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。

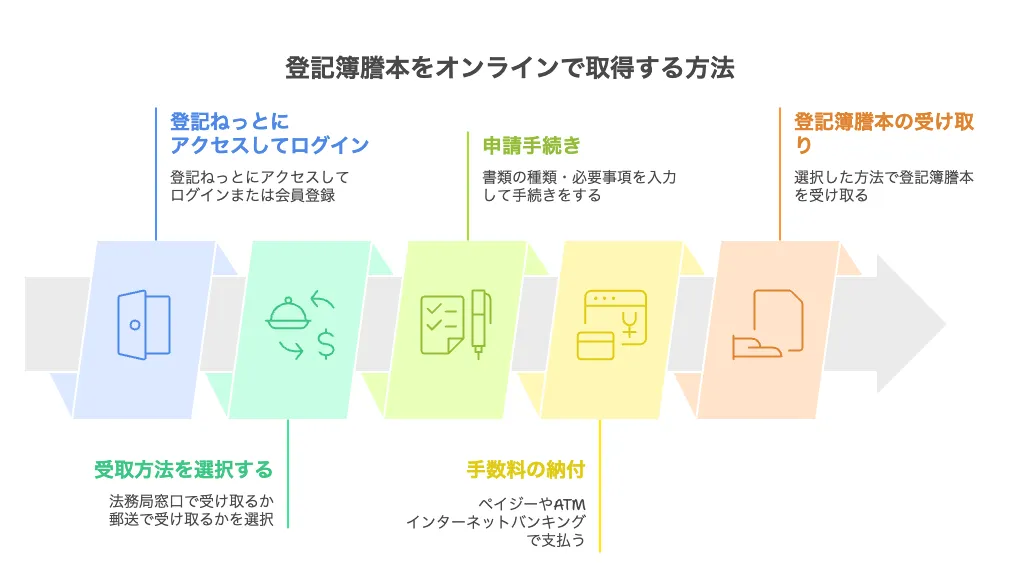

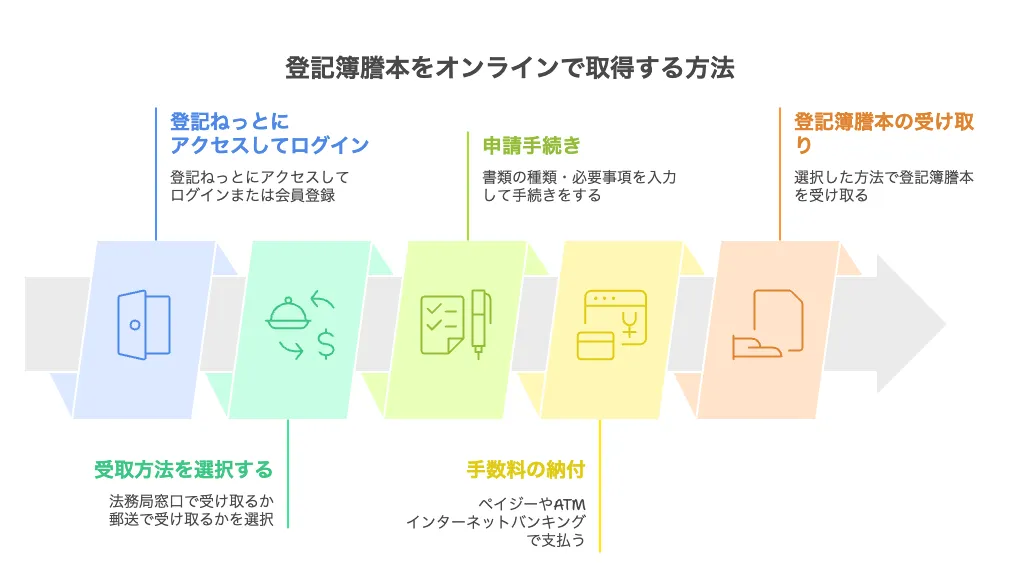

登記簿謄本をオンラインで取得する方法

はじめに登記簿謄本をオンラインで取得する方法を解説します。

- 登記ねっとにアクセスしてログイン(新規会員登録)

- 受取方法を選択する

- 申請手続き

- 手数料の納付

- 登記簿謄本の受け取り

1.登記ねっとにアクセスしてログイン(新規会員登録)

登記簿謄本をオンラインで取得するためには、まず「登記ねっと」にアクセスし、利用者登録を行う必要があります。

この登録には「かんたん証明書請求」と「申請用総合ソフト」の2通りの方法があり、利用目的に応じて選ぶことができます。

「かんたん証明書請求」は、登記簿謄本などの証明書を取得することに特化した簡易なサービスです。

専用ソフトのインストールが不要で、ウェブブラウザ上で会員登録・申請が完了します。

新規登録の際は、メールアドレスとパスワードを入力し、利用者情報を登録すればすぐに利用可能になります。

詳しい登録手順は下記のリンクを参照してください。

かんたん証明書請求

一方、「申請用総合ソフト」は、不動産登記や商業登記の申請業務を含む幅広いオンライン申請に対応しています。

こちらは専用のソフトウェアをダウンロード・インストールしたうえで、利用者情報の登録や電子証明書の設定を行う必要があります。

準備がやや複雑ですが、法務関係者や継続的に登記申請を行う方に適しています。

申請用総合ソフト

操作に不安がある場合は、かんたん証明書請求の利用から始めるのがよいでしょう。

2.受け取り方法を選択する

オンラインで登記簿謄本を取得する際には、申請時に証明書の受け取り方法を選択する必要があります。

選べる方法は主に2つで、「法務局の窓口での受け取り」または「郵送での受け取り」のいずれかです。

申請時に法務局窓口での受け取りを選択した場合は、指定した登記所に直接出向いて証明書を受け取る形式になります。

この方法は、急ぎで証明書が必要な場合や、近くに法務局がある場合に適しています。

ただし、混雑状況や開庁時間に左右される点には注意が必要です。

一方、郵送による受け取りを選んだ場合は、自宅や事業所の住所宛に証明書が郵送されます。

この方法は、法務局までの移動が難しい方や、時間的に余裕がある方に向いています。

ただし、郵送にかかる日数を見込んで、早めに申請を行うことが求められます。

3.申請手続き

登記簿謄本をオンラインで取得する際の申請手続きは、利用する方式によって操作方法や画面構成が異なります。

ここでは、「かんたん証明書請求」と「申請用総合ソフト」のそれぞれの手続きについて解説します。

まず、「かんたん証明書請求」を利用する場合は、ウェブブラウザ上で手続きが完結します。

ログイン後、「証明書請求」メニューから「証明書の種類」や「取得したい登記所」、「登記簿の種類(全部事項・現在事項など)」を選択します。

続いて、法人名や不動産の地番など必要な情報を入力し、申請内容を確認したうえで送信します。

この方法では、電子署名や専用ソフトの操作は不要で、画面案内に従って入力を進めるだけで簡単に申請できます。

一方、「申請用総合ソフト」を使用する場合は、専用ソフトの起動後に申請データの作成を行います。

まず新規申請の作成画面で「証明書の取得申請」を選択し、管轄登記所の指定や物件情報の入力、必要書類の選択を行います。

この方式では、申請データに電子署名を付与し、電子ファイルとして送信する操作が必要です。

また、申請後に発行された識別番号なども管理しなければならない点に注意しましょう。

詳細な操作手順は申請用総合ソフトの公式ガイドで確認できます。

4.手数料の納付

登記簿謄本をオンラインで取得する際の手数料は、電子納付が原則となっています。

これは「かんたん証明書請求」および「申請用総合ソフト」のいずれを利用する場合でも共通です。

紙の収入印紙や現金での支払いはできず、すべてオンライン上で完結する形式です。

電子納付では、インターネットバンキングやATM、またはPay-easy(ペイジー)を利用した支払いが可能です。

申請内容を送信すると、申請受付完了の通知とともに「電子納付番号」が発行されます。

この番号を使って、各種支払い方法の中から都合に合わせて納付を行う仕組みです。

たとえば、インターネットバンキングを利用する場合は、自宅や職場から手続きが可能で、スピーディーな納付が実現できます。

ATMでの支払いも対応しており、金融機関のペイジー対応端末から番号を入力して支払うことができます。

なお、支払いが完了しないと証明書は発行されないため、申請後は速やかに納付を済ませる必要があります。

また、法務局の窓口受け取りの場合と、郵送受け取りの場合で手数料が異なります。

法務局窓口受け取りは520円、郵送受け取りは490円です。

5.登記簿謄本の受け取り

登記簿謄本をオンラインで申請した後は、あらかじめ指定した方法で証明書を受け取ることになります。

法務局の窓口での受け取りを選んだ場合は、指定した登記所に来庁して直接証明書を受け取ります。

証明書が準備できると「交付準備完了通知」が届くため、その内容を確認してから窓口に向かいます。

急ぎで証明書が必要な場合や、手渡しによる確実な受け取りを希望する場合に適しています。

一方、郵送での受け取りを選択した場合は、証明書が申請者の登録住所に自動的に発送されます。

この際、返信用封筒や切手などの準備は不要で、登記ねっと側で発送手配まで完結します。

登記ねっと以外で登記簿謄本をオンライン取得する方法は?

登記ねっと以外で登記簿謄本をオンライン申請する方法を解説します。

法人証明書請求を利用する

1つ目は法人証明書を利用する方法です。

この方法は、登記ねっとのログインや会員登録、必要事項の入力が面倒な方に非常におすすめできます。

弊社では、Rakulia法人証明書請求というサービスを提供していますが、必要事項の入力等を最短1分で完了できます。

単発での取得はもちろん、定期取得も可能なので、より手軽に登記簿謄本を取得することができます。

一方で、自力で登記簿謄本を取得する際の手数料よりも少し値段が高くなってしまうので、よく比較検討しましょう。

興味のある方は、下記のリンクから詳細を確認してみてください。

Rakulia法人証明書請求

オンライン申請代行を利用する

2つ目はオンライン申請代行を利用する方法です。

この方法は、基本的に行政書士や司法書士などの専門家を通じて取得を行います。

契約や手続きに関してわからないことや、法的知識が必要な場面に利用すると、円滑に進めることができます。

こちらも申請代行サービスなので、自身で登記簿謄本を取得するよりも手数料が高くなる点に注意してください。

法人証明書請求も同様ですが、そのサービスの口コミや評判を参考にすると、後悔しないサービス選びにつながります。

登記情報提供サービスについて

登記簿謄本そのものを取得するのではなく、登記内容を確認するだけで良い場合は、「登記情報提供サービス」の利用が便利です。

このサービスは法務省の外郭団体が提供しており、オンライン上で不動産登記や法人登記の情報を閲覧専用で確認することができます。

正式な証明書としての効力はありませんが、内容を確認したいだけのケースでは非常に有効です。

このサービスでは、必要な情報の種類に応じて料金が異なります。

たとえば、不動産や法人に関する「全部事項情報」は331円で提供されており、登記簿の全体的な内容を把握することができます。

また、不動産の所有者に関する最低限の情報のみを確認したい場合には「所有者事項情報」が141円で利用可能です。

さらに、動産・債権譲渡登記に関する概要ファイル情報も141円、地図情報や図面情報については361円で提供されています。

これらの料金は、個人利用でも法人利用でも同額となっており、利用頻度や必要な情報に応じて柔軟に活用できます。

なお、「登記情報提供サービス」を利用するには、最初に利用者登録が必要です。

登録料は個人の場合が300円、法人の場合は740円で、いずれも初回のみの支払いです。

この登録料には消費税も含まれており、一度登録すれば繰り返し利用することができます。

参考:登記情報提供サービス

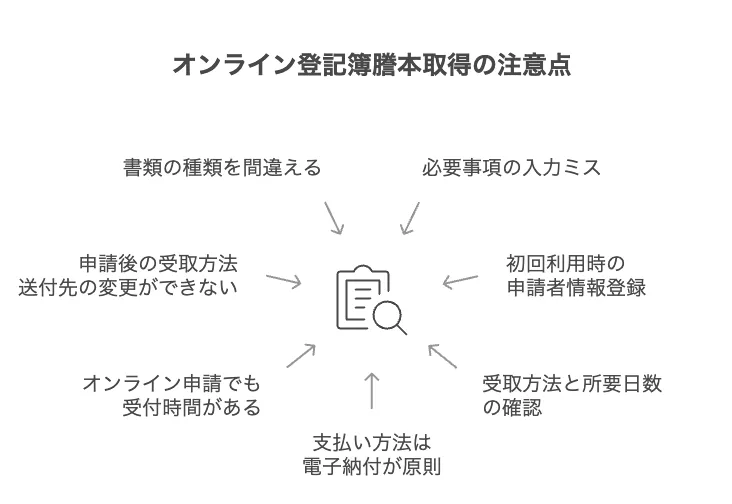

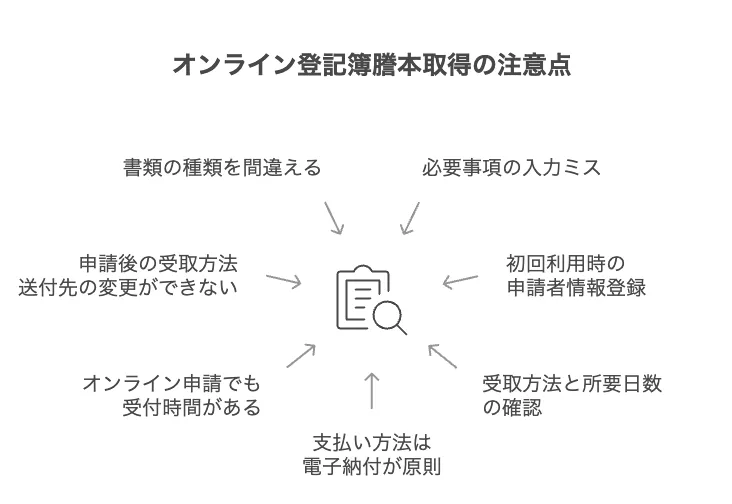

登記簿謄本をオンライン取得する場合の注意点

登記簿謄本をオンライン取得する際の注意点を、実際にあった失敗例を踏まえて解説します。

- 受付時間に注意する

- 申請書類の選択ミスに注意する

- 必要事項の入力ミスに注意する

- 手数料の支払いは原則電子納付のみ

- 初回利用時は申請者情報の登録が必須

- 証明書の受け取り方法と所要日数を確認する

- 申請後は受け取り方法・送付先の変更ができない

受付時間に注意する

オンライン申請は受付時間に制限があります。

平日の8時30分から21時までしか申請できず、土日祝は対応していません。

申請や納付の時間帯によっては処理が翌営業日に回されることがあるため、時間には余裕をもって手続きを行うことが求められます。

申請書類の選択ミスに注意する

書類の種類選択ミスもよくある注意点です。

登記簿謄本には「全部事項証明書」「現在事項証明書」など複数の種類があるため、用途に応じた選択を間違えないようにしましょう。

これらのポイントを押さえることで、無駄な時間や費用の発生を防ぎ、登記簿謄本のオンライン取得をより確実かつ効率的に行うことができます。

必要事項の入力ミスに注意する

住所・地番・家屋番号の入力ミスにも十分注意が必要です。

オンライン申請では一文字の誤入力でも、まったく異なる不動産の証明書が届く可能性があります。

特に地番や家屋番号は住居表示とは異なることが多く、固定資産税の納付書や権利証などで事前に正確な番号を確認しておくことが不可欠です。

実際に地番を誤って入力し、無関係な物件の証明書を取得してしまった事例もあります。

手数料の支払いは原則電子納付のみ

手数料の支払い方法は電子納付が原則です。

ペイジーやインターネットバンキング、ATMから納付する必要があり、現金払いやクレジットカードは利用できません。

納付番号などの情報は支払い完了まで必ず控えておくようにしましょう。

初回利用時は申請者情報の登録が必須

登記簿謄本のオンライン申請をする際、初回利用時には申請者情報の登録が必須です。

登録時には氏名、住所、連絡先などを入力し、特にメールアドレスは重要な連絡手段となります。

申請後の進捗状況や受領通知はメールで届くため、普段使用しているアドレスを登録しておくことをおすすめします。

証明書の受け取り方法と所要日数を確認する

証明書の受け取り方法と所要日数にも注意が必要です。

オンライン申請では基本的に郵送で届くため、即日発行はできません。

証明書が必要になるまで数日を要するため、急ぎの場合には法務局窓口での受け取りを検討した方が確実です。

郵送では間に合わず、窓口に取りに行ったという実体験も少なくありません。

申請後は受け取り方法・送付先の変更ができない

申請後は受け取り方法や送付先の変更ができません。

一度送信した申請内容は修正ができないため、すべての入力項目を慎重に確認してから申請を確定させてください。

登記簿謄本のオンライン取得に関するよくある質問

登記簿謄本のオンライン取得に関するよくある質問を2つご紹介します。

Q.「申請用総合ソフト」と「かんたん証明書請求」とで違いはありますか。

「申請用総合ソフト」は多様な申請に対応し、「かんたん証明書請求」は証明書の交付請求に特化しています。

Q.登記事項証明書等の交付請求をしてから窓口で受け取る/郵送が届くまでに、どのくらいの時間がかかりますか。

登記事項証明書等の交付請求を行った場合、窓口での受け取りは即日も可能です。

郵送の場合は、請求してから1~2日後に発送され、1週間以内に届きます。

登記簿謄本のオンライン取得に関する相談ができる場所

最後に、登記簿謄本のオンライン取得に関する相談ができる場所についてご紹介します。

登記ねっとのサポートデスク

登記ねっとの操作方法や、申請ソフトのインストール等の問題は、登記ねっとのサポートデスクで相談できます。

受付時間は平日8:30~19:00です。

専門家への相談

オンライン申請の手順や、提出予定の書類、契約手続き全般についての相談が受けられます。

相談する場合は、料金がかかる場合もあるので、事前に確認しましょう。

まとめ

今回は、登記簿謄本のオンライン申請について解説しました。

はじめて登記簿謄本を取得する方は、事前準備が多く、操作も複雑なので、しっかり確認しながら進めていきましょう。

また、登記ねっと以外のオンライン申請を利用する場合においても、口コミや評判をはじめ、安心して利用できるところかチェックしましょう。

今回のコラムを参考に、ご自身で申請する方は登記ねっとの登録から、申請代行や法人証明書請求の利用を考えている方は、関連する情報を集めることから始めてみてください。