代表者事項証明書はオンラインで簡単に取得可能!

代表者事項証明書のオンラインで取得するには、法務局で申請します。

今回は代表者事項証明書をオンラインで取得する方法を中心に解説します。

この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。

慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。

代表者事項証明書のオンライン取得方法は?

代表者事項証明書は、会社の代表者情報を確認するための重要な書類です。

この証明書は、法務局が提供するオンラインサービス登記ねっとを利用して取得できます。

オンライン取得の最大の特徴は、ある程度の時間や場所に制約されず、手続きが可能である点です。

オンラインで代表者事項証明書を取得するには、事前に利用者カードの登録が必要です。

利用者カードは、オンライン申請システムを使用するための専用カードで、法務局窓口で発行手続きが行えます。

また、パソコンと対応するICカードリーダーを準備し、専用ソフトをインストールすることで、申請がスムーズに進められます。

オンライン申請を行う際には、専用の申請フォームに必要事項を入力した後、発行手数料をオンラインで支払う流れになります。

証明書の受け取りは郵送で行われ、申請から数日で自宅や会社に届けられるため、法務局に出向く必要がありません。

オンライン取得は、手続きの効率化を求める企業や個人にとって大きなメリットがあります。

ただし、利用者カードの発行やシステム準備には多少の手間がかること、平日の8時30分から21時までの間に申請する必要があります。

オンラインでの手続きに慣れることで、将来的な申請の負担を軽減できるため、積極的に活用しましょう。

参考:法務局(登記事項証明書(会社・法人)を取得したい方)

代表者事項証明書とは?

代表者事項証明書とは、法人の代表者に関する情報を法務局が公的に証明する書類です。

この証明書には、会社や法人の基本的な情報とともに、代表者として登記されている人物に関する詳細が記載されます。

法人取引や各種手続きで信頼性を証明するために重要な役割を果たします。

オンライン以外の取得方法

オンライン以外での取得方法を2つ解説します。

法務局の窓口で取得する場合

代表者事項証明書は、法務局の窓口で直接取得する方法もあります。

この方法は、即日発行が可能である点が大きなメリットです。

窓口での手続きには、申請書の記入が必要となります。

申請書は法務局で入手できるほか、法務局の公式サイトからダウンロードして事前に記入することも可能です。

窓口での申請には、本人確認書類が求められるため、運転免許証やマイナンバーカードなどの有効な身分証明書を持参する必要があります。

また、証明書の発行には手数料がかかりますが、窓口の場合は収入印紙を購入して支払う形式が一般的です。

収入印紙は、法務局内の窓口や近隣の郵便局で購入できます。

窓口での取得は、急ぎの際に非常に便利ですが、平日の8時30〜17時15分の間に法務局を訪れる必要があります。

そのため、忙しいスケジュールの合間を縫って訪問する場合は、時間的な制約が課題となります。

参考:法務局(概要記録事項証明書PDF)

参考:法務局(登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式)

郵送で申請・取得をする場合

郵送による取得は、法務局へ足を運ぶ時間がない場合に便利な方法です。

この方法では、申請書と手数料分の収入印紙、返信用封筒を同封して指定の法務局に送付します。

返信用封筒には、切手を貼り、返信先の住所を記載しましょう。

郵送申請の手順は以下の通りです。まず、法務局の公式サイトから申請書をダウンロードし、必要事項を記入します。

その後、収入印紙を購入して申請書に貼付します。最後に、書類一式を揃えて法務局へ送付します。申請後、数日から1週間程度で証明書が届きます。

郵送申請は、自宅や職場から手続きが完結するため便利ですが、オンライン取得と比べて郵送に要する時間がかかる点がデメリットです。

また、返信用封筒の準備や切手代など、手間やコストも多少増加します。

参考:法務局(会社・法人の登記事項証明書の郵送請求について)

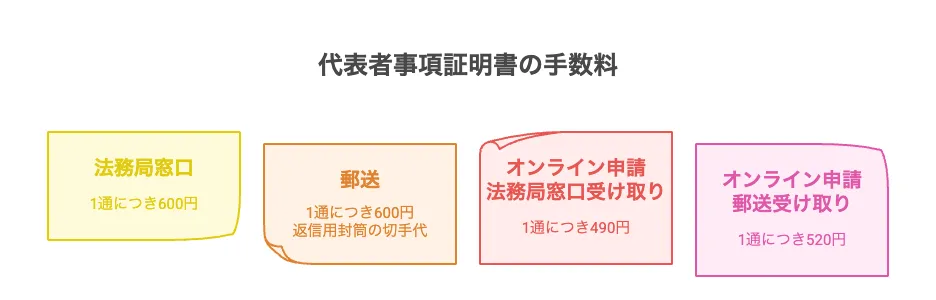

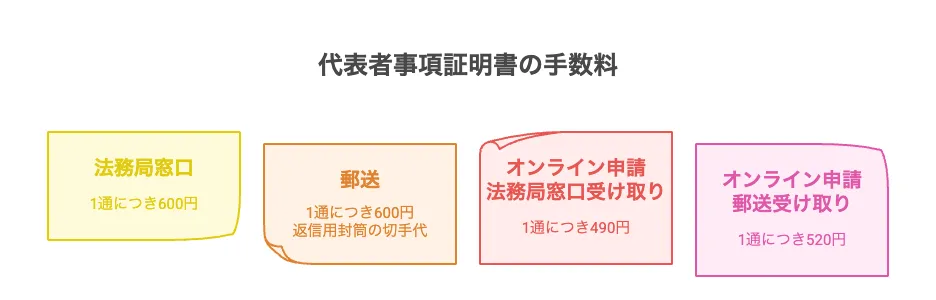

代表者事項証明書の取得にかかる手数料

代表者事項証明書を取得する際には、取得方法によって支払い方法や金額に違いがあるため、それぞれの方法について詳しく解説します。

まず、法務局の窓口で取得する場合は、1通につき600円です。手数料は一般的に収入印紙で支払います。

窓口では即日発行が可能なため、急ぎの場合に適しているでしょう。

次に、郵送で取得する場合の手数料も同様に収入印紙で1通につき600円を支払います。

ただし、郵送申請では手数料に加えて、返信用封筒の切手代が必要です。

これにより、総費用が若干増加することがあります。郵送にかかる日数も含めて計画的に申請することが重要です。

オンラインで取得する場合は、手数料をクレジットカードやインターネットバンキングで支払う形式が一般的です。

手数料は法務局で直接受け取る場合は490円、郵送の場合は1通につき520円となっています。

窓口や郵送と同程度ですが、オンライン取得ではシステム利用料が別途かかる場合があります。

それでも自分の都合の良い方法を選択できるので、時間を有効活用できる点で利便性が高いです。

どの方法でも、手数料は証明書を発行する際の基本的な費用として必要です。

申請する証明書の通数や追加の手続きによっても費用が変動するため、事前に確認することが大切です。

利用目的や時間的制約を考慮し、最適な方法を選ぶことで、効率的に証明書を取得できます。

参考:法務省(登記手数料について)

簡単1分!法人証明書のオンライン注文はこちら 代表者事項証明書の記載内容

代表者事項証明書には、法人および代表者に関する以下の情報が記載されています。

- 代表者の情報:氏名、住所、役職名

- 法人の登記番号:法人を特定するための番号

- 法人の基本情報:法人名、主たる事務所の所在地、設立年月日

- 登記情報の変更履歴(必要に応じて):過去の代表者変更や所在地移転の履歴

これらの情報は、登記簿に基づいて記載されるため、正確性に欠けてはいけません。

特に、代表者の変更や所在地の移転が発生した場合、速やかに登記変更を行わないと、誤った内容が記載された証明書が発行される可能性があります。

代表者事項証明書が必要な4つのケース

代表者事項証明書が必要なケースを4つ紹介します。

- 取引をするとき

- 訴訟(裁判)をするとき

- 差し押さえなどの強制執行をするとき

- 銀行口座の開設や法人カードを作成するとき

取引をするとき

法人間で取引を開始する際、代表者事項証明書は信頼性を証明するための重要な書類です。

新規取引では、相手方に法人が実在しており、代表者が正当に登録されていることを示すことが求められます。

この書類を提示することで、相手方は契約相手としての信頼性を確認し、安心して取引が行われます。

たとえば、商品やサービスの提供を行う契約書の締結時に、この証明書を提出するケースが一般的です。

また、不動産の賃貸借契約や重要な設備購入の際にも利用されることがあります。

適切な証明書を提示することで、取引先との円滑な関係構築が可能となります。

取引先からの信頼を確保するため、最新の日付で発行された証明書を用意することが望ましいです。

また、発行後に代表者の変更などがあった場合は、速やかに更新手続きを行い、新たな証明書を取得することが重要です。

訴訟(裁判)をするとき

裁判や訴訟手続きにおいても、代表者事項証明書は欠かせない書類です。

法人が原告または被告として訴訟に関わる場合、裁判所に対して代表者の資格を証明する必要があります。

これにより、法人の正式な意思決定権を持つ者が裁判に参加していることを示しているのです。

たとえば、取引における契約違反が発生し、損害賠償請求を行う場合、証明書を提出することで法人の正当性が認められます。

また、第三者からの訴えに対して反論する際にも、代表者資格を明確にするためにこの書類が求められます。

裁判手続きでは、証明書が裁判所に正式な書類として受理される必要があるため、最新の日付のものを準備しておくことが重要です。

また、裁判が長期化する場合には、必要に応じて再取得することを考慮しておきましょう。

差し押さえなどの強制執行をするとき

差し押さえや競売などの強制執行手続きを行う際には、代表者事項証明書が必要です。

この手続きでは、法人が正式な権利者であることや、代表者の資格を証明するための書類が求められます。

裁判所や執行官は、証明書を通じて申立人である法人の正当性を確認します。

たとえば、未払いの債務に対する債権回収を目的に差し押さえを実施する場合、証明書がないと手続きが進まなくなるのです。

これは、強制執行が法的に厳格な手続きであるためです。このような状況で証明書を迅速に提出することで、手続きを円滑に進めることができます。

また、証明書には法人名や所在地、代表者情報が記載されているため、正確な情報を常に更新しておくことが重要です。

万が一、記載内容が実態と異なっていると、手続きの遅延や無効化につながる可能性があります。

銀行口座の開設や法人カードを作成するとき

法人名義の銀行口座を開設したり、法人クレジットカードを発行したりする際にも、代表者事項証明書が必要です。

金融機関は、口座やカードの利用が適切な法人によるものであることを確認するため、この証明書を提出するよう求めます。

たとえば、会社設立後に取引専用の口座を開設する場合、代表者事項証明書を通じて法人の実在性と代表者資格を証明します。

また、法人カードを発行する際には、信用審査の一環として証明書の提出が必要です。

これにより、金融機関は申請者が正当な法人であるかどうかを判断しているのです。

さらに、一部の金融機関では、証明書の発行日から一定期間内のものを提出するよう規定しています。

通常、発行日から3か月以内の証明書を求められることが多いため、手続き前に準備しておくと安心です。

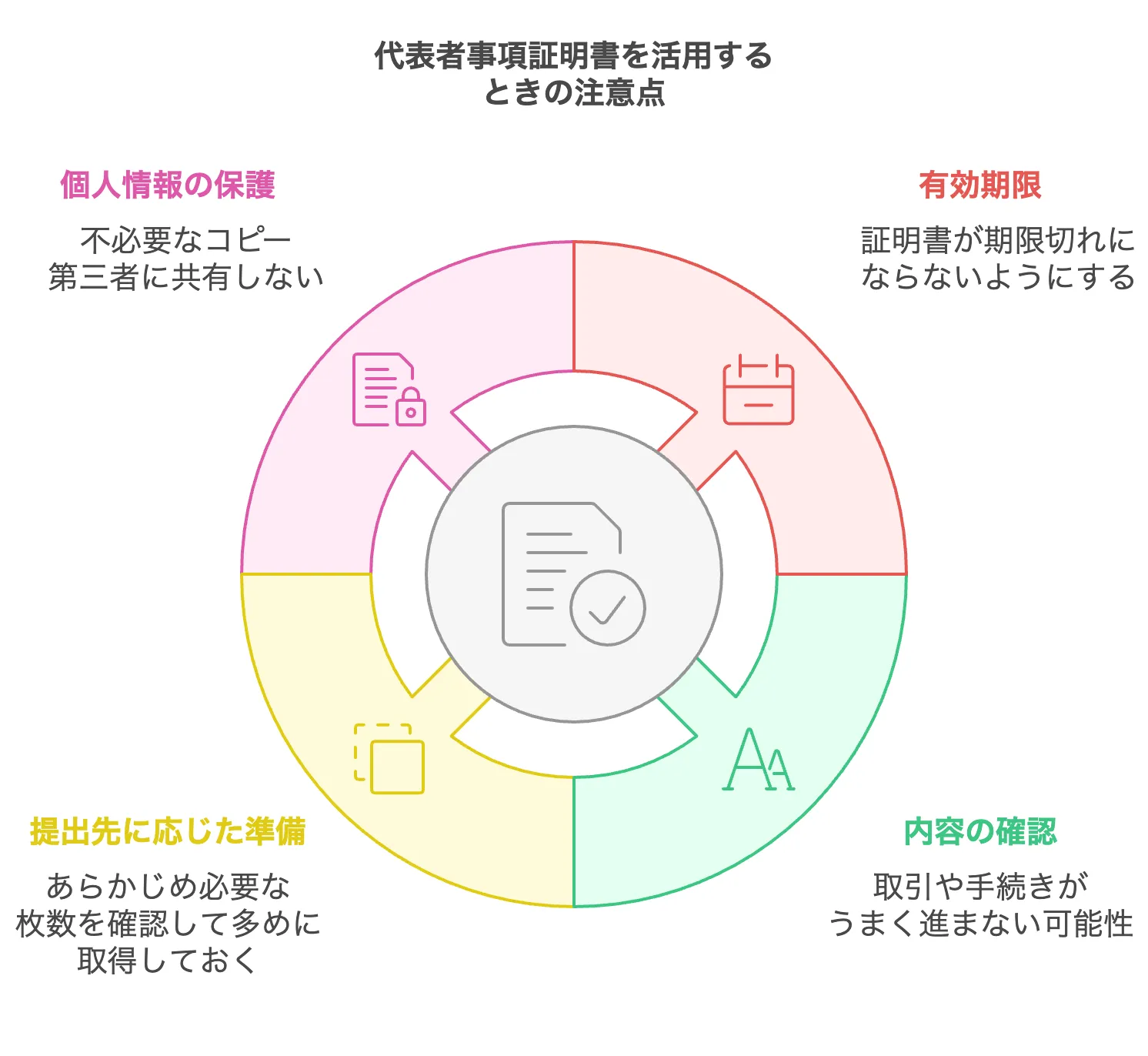

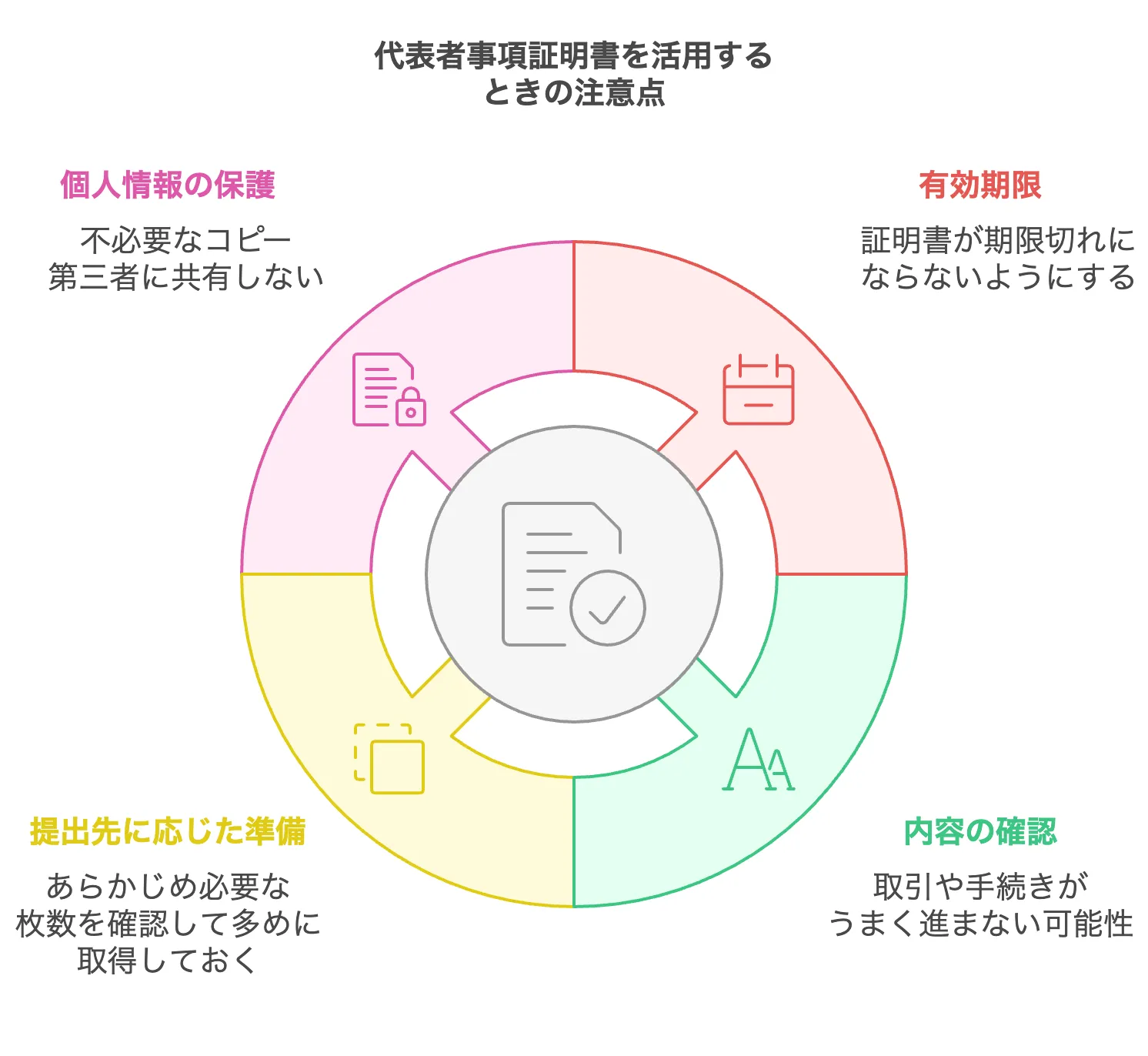

代表者事項証明書を活用する際の注意点

代表者事項証明書を活用する際には、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。

この証明書は、法人の代表者に関する情報を公的に証明する書類であるため、適切に取り扱うことが重要です。

まず、証明書の有効期限に注意しましょう。

代表者事項証明書には明確な有効期限はありませんが、取引先や提出先が発行日から3か月以内のものを求める場合があります。

そのため、使用目的が決まった時点で、最新の日付のものを取得することが推奨されます。

次に、記載内容を確認することも重要です。

証明書には法人名や代表者名、所在地などが記載されていますが、これらの情報に誤りがあると、取引や手続きが進まない場合があります。

特に会社情報に変更があった場合は、速やかに登記情報を更新し、新しい内容で証明書を取得する必要があります。

さらに、提出先に応じた部数を用意しておくことも重要です。

複数の取引や申請が予定されている場合、あらかじめ必要な通数を確認し、多めに取得しておくと手続きがスムーズです。

ただし、取得費用がかかるため、不要な発行は控えましょう。

最後に、個人情報保護の観点からも注意が必要です。

この証明書には代表者や法人の重要な情報が記載されているため、不必要にコピーを作成したり、第三者に共有したりしないよう徹底することが求められます。

代表者事項証明書は重要な書類であるため、適切に取得・管理し、必要な場面で正確に活用することが大切です。

事前に注意点を把握し、効率的かつ安全に運用することで、事業活動を円滑に進めることができます。

代表者事項証明書の取得に関する相談場所

代表者事項証明書の取得に関する相談は下記の場所で行えます。

法務局

代表者事項証明書を発行する管轄機関である法務局は、最も信頼できる相談先です。

全国各地に設置されている法務局では、窓口で直接相談できるほか、電話や公式ウェブサイトでも情報を得ることができます。

特に、手続きに必要な書類や申請方法、手数料について具体的に確認したい場合に適しています。

窓口では職員が丁寧に対応してくれるため、初めて手続きを行う方にも安心です。

参考:東京法務局(登記手続のご案内)

司法書士事務所

手続きの代行を依頼したい場合や、手続き全般に関する具体的なアドバイスを求めたい場合は、司法書士事務所が適切です。

司法書士は法人登記の専門家であり、代表者事項証明書の取得手続きに関しても豊富な知識を持っています。

申請書の作成や、法務局とのやり取りを代行してもらえるため、忙しい経営者にとっては大きな助けとなります。

ただし、代行依頼には費用がかかるため、費用対効果を考慮しながら利用しましょう。

オンラインの情報サイト

法務局や専門家に直接相談する時間がない場合は、インターネットを活用する方法もあります。

法務局の公式サイトや、信頼できる法務関連のウェブサイトでは、取得手続きに関する情報が詳細に記載されています。

また、FAQ形式で疑問に答えているサイトも多く、基本的な質問であればこれらのリソースで解決できる場合があるので、確認してみましょう。

参考:東京法務局(よくある質問)

【まとめ】代表者事項証明書をオンライン取得して契約や取引をスムーズに!

今回は代表者事項証明書をオンラインで取得する方法を解説しました。

基本的にオンラインで簡単に取得ができますが、ご自身の都合に合わせて、オンライン以外の取得も検討しましょう。

代表者事項証明書は、各手続きにおいて重要な存在ですので、不備のないように取得し、契約や取引を円滑に行うようにしてください。