新事業進出補助金の賃上げ要件とは?採択後の対応も解説

2025年度の新事業進出補助金では「賃上げ要件」が重視されています。

申請に必要な条件や加点の仕組み、満たすための実務対応についてわかりやすく解説します。

この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。

慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。

新事業進出補助金の基本情報

新事業進出補助金は、2025年度から新たに創設された制度であり、中小企業や個人事業主が新たな事業分野に進出する際の支援を目的としています。

この補助金は、特に新市場や高付加価値事業への挑戦を促進するために設計されており、企業の成長を支援する重要な施策となっています。

対象となる事業者

新事業進出補助金の対象となる事業者は、主に中小企業と個人事業主です。

中小企業基本法に基づく中小企業の定義に従い、資本金や従業員数に応じた要件を満たす必要があります。

具体的には、製造業の場合、資本金が3億円以下または従業員数が300人以下の企業が該当します。

また、サービス業や小売業など他の業種についても、同様の基準が適用されます。

個人事業主もこの補助金の対象に含まれますが、申請時点で常時使用する従業員が必要です。

つまり、従業員が0名の個人事業主は補助対象外となります。これにより、実質的に事業を運営していることが求められます。

対象外となる企業例

新事業進出補助金には、対象外となる企業も存在します。具体的には、以下のような企業が対象外とされています。

1.みなし大企業

みなし大企業とは、資本金や従業員数が中小企業の基準を超えている企業であり、これらの企業は補助金の対象外です。

特に、資本金が1億円以上の企業や、従業員数が100人以上の企業は、みなし大企業として扱われます。

2.収益事業を行っていない法人

非営利法人や公益法人など、収益を上げる事業を行っていない法人は対象外です。

これには、政治団体や宗教法人も含まれます。

3.公的資金に依存している法人

活動の大半を公的資金で賄っている法人も対象外です。

これは、補助金が本来の目的である新たな事業展開を支援するためのものであるため、自己資金や収益事業による資金調達が求められるからです。

4.補助金目的の設立法人

補助金を受け取ることを目的に設立された法人や、形式的な新規事業を行う法人も対象外となる可能性があります。

これにより、実質的な事業活動が求められます。

参考:新事業進出補助金(公募要領)

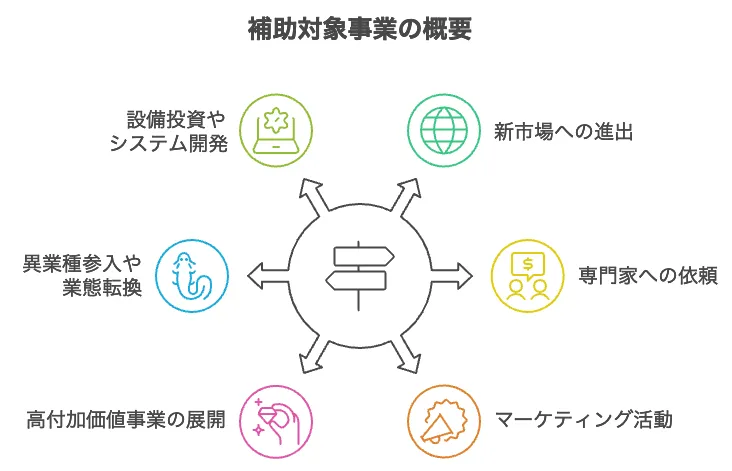

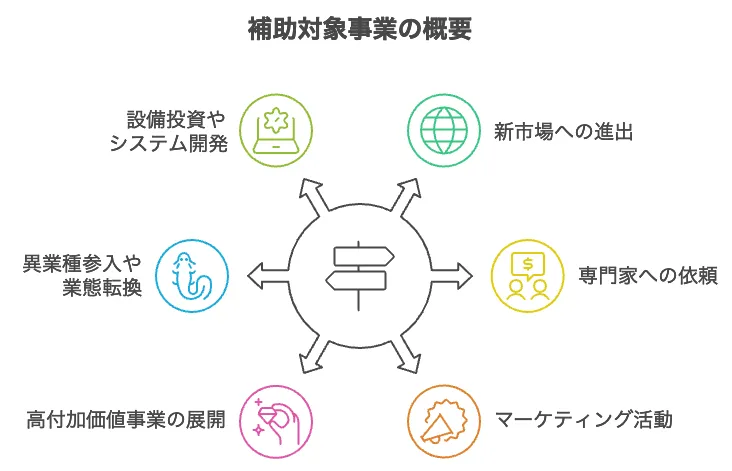

補助対象事業の概要

新事業進出補助金の補助対象事業は、主に以下のような内容が含まれます。

新市場への進出

既存の事業とは異なる新たな市場に進出することが求められます。

これには、新しい顧客層をターゲットにした商品やサービスの提供が含まれます。

専門家への依頼

外部の専門家に依頼する費用も補助対象です。

これには、コンサルタントやマーケティング専門家への支払いが含まれ、企業が新たな事業を展開する際の支援を受けることができます。

マーケティング活動

新たな市場に進出するための広告宣伝費や販売促進費も補助対象となります。

よって企業は新しい顧客を獲得するための活動を行いやすくなります。

高付加価値事業の展開

付加価値の高い商品やサービスを提供することが求められます。

企業の競争力を高め、持続可能な成長を実現することが目的です。

異業種参入や業態転換

これまでの事業とは異なる業種への参入や、業態の転換を行うことも補助対象となります。

たとえば、製造業からサービス業への転換や、IT関連事業への進出などが該当します。

設備投資やシステム開発

補助金は、機械装置やシステム構築にかかる費用を補助対象としています。

これにより、企業は新たな技術や設備を導入し、業務の効率化を図ることができます。

補助金の概要と条件

新事業進出補助金は、補助率が1/2で、補助上限額は従業員数に応じて異なります。

- 20名以下の場合は最大2,500万円

- 21~50名の場合は最大4,000万円

- 51~100名の場合は最大5,500万円

- 101名以上の場合は最大9,000万円

また、賃上げ特例に該当する場合は、補助上限額が引き上げられることがあります。

この補助金は、企業が新たな事業に挑戦する際のリスクを軽減し、持続可能な成長を実現するための重要な手段となります。

特に、コロナ禍で影響を受けた企業が新たな市場に進出する際の支援が期待されており、経済の回復を促進する役割も果たしています。

参考:新事業進出補助金

「新事業進出補助金」における賃上げ要件とは

賃上げ要件の基本的な定義についてです。

「賃上げ要件」とは、簡単に言えば、従業員の給与を一定の割合以上引き上げることを事業者が約束・実行することを意味します。

具体的には、補助金の公募要領などにおいて、「事業実施年度における給与支給総額を前年度比で○%以上引き上げる」

または「一人当たりの平均給与額を○%以上引き上げる」などの基準が設けられ、それに合致することが要件とされます。

一般的には、賃金の引き上げ率は「年率1.5%〜3.0%」程度が標準とされることが多く、補助金の種類や年度によって具体的な数値は変動します。

また、単に「将来的に引き上げる予定」だけでは不十分であり、補助金の申請時点で「明確な昇給計画」や「人件費の上昇を見込んだ事業計画」が求められ、かつ交付後にそれが実際に達成されているかを実績報告や検証により確認されます。

なぜ賃上げが求められるのか

賃上げ要件が補助金制度に組み込まれている背景には、国全体の経済政策との強い関連があります。

近年、日本政府は持続的な経済成長やデフレ脱却、地域経済の活性化などを目指しており、その中核にあるのが賃上げによる消費の拡大と企業の生産性向上です。

とくに2022年以降、岸田政権の掲げる新しい資本主義では、成長と分配の好循環が強調されており、企業が利益を内部留保するだけでなく、従業員に還元する姿勢が求められています。

これにより、従業員の可処分所得が増え、消費が活発になり、さらなる経済成長につながるという流れが想定されています。

そのため、政府としては公的な資金(=補助金)を活用する企業こそ、率先して賃上げに取り組んでほしいという考え方を強く持っています。

これは単なる企業支援ではなく、「経済政策の一翼を担う担い手」としての役割を企業に求めているとも言えます。

【無料】御社に合った補助金・助成金を診断! 賃上げ要件を満たすためのポイント

賃上げ要件の具体的内容について解説します。

年率の賃金引き上げ

新事業進出補助金における賃上げ要件では、以下のいずれかの基準を満たす必要があります。

一人当たり給与支給総額の年平均成長率

補助事業終了後の3~5年間において、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上の増加が求められます。

たとえば、最低賃金が年率3%上昇している場合、企業はその3%を上回る賃上げを実施する必要があります。

給与支給総額の年平均成長率

補助事業終了後の3~5年間において、給与支給総額の年平均成長率が2.5%以上であることが求められます。

これは、企業全体の給与支出が年々増えることを意味します。

賃金引き上げの対象

賃上げ要件の対象となる従業員については、以下のように定義されています。

常時雇用者

賃上げの対象は、常時雇用されている従業員に限られます。

正社員だけでなく、パートタイムやアルバイトも含まれますが、企業が賃上げを行う際には、常時雇用者全体に対して適用されることが求められます。

正社員とパートの違い

正社員とパートタイム従業員の賃上げについては、同様の基準が適用されますが、賃上げの具体的な額や割合は、企業の方針や経済状況に応じて異なる場合があります。

大事なのは、全体として賃上げ要件を満たすことです。

判定基準日と検証方法

賃上げ要件の達成状況を確認するための判定基準日や検証方法については、以下のように定められています。

判定基準日

賃上げの評価は、補助事業終了後の事業計画期間中に行われます。

具体的には、毎年の事業化状況報告時に、前年の給与支給総額や一人当たりの給与支給総額を基に評価されます。

検証方法

賃上げの達成状況は、以下の方法で検証されます。

- 前年度比… 前年度の給与支給総額と比較し、増加率を算出します。

- 支給総額… 従業員に支払った給料・賃金・賞与等の合計をもとに、全体の支給額を確認してください。

- 給与明細… 各従業員の給与明細を確認し、実際の支給額が要件を満たしているかを検証します。

これにより、企業は賃上げ要件を適切に達成しているかどうかを確認することができます。

賃上げ達成義務の期間

賃上げ要件の達成義務については、以下のように定められています。

補助事業実施期間中

賃上げ要件は、補助事業の実施期間中に達成される必要があります。

これは補助金を受けるための条件として、事業計画に基づいて賃上げを実施することが求められるためです。

その後の期間

補助事業終了後も、賃上げの達成状況は継続的にチェックされます。

具体的には、補助事業終了後の3~5年間にわたり、賃上げ要件を維持することが求められます。

この期間中に賃上げが未達成の場合、補助金の返還義務が発生するため、企業は注意が必要です。

賃上げ要件を満たすためのポイント

ここでは新事業進出補助金の賃上げ要件を満たすために重要なポイントを解説します。

社会保険労務士と連携をとる

賃上げ要件を適切にクリアするために、まず検討すべきは、社会保険労務士との連携です。

社労士は、労務・給与・就業規則など労働に関する法令と実務の専門家であり、企業の人事制度全般を整備するうえで欠かせないパートナーです。

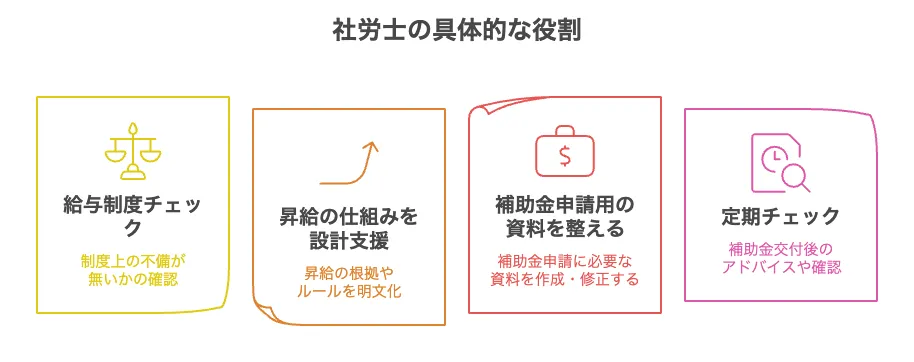

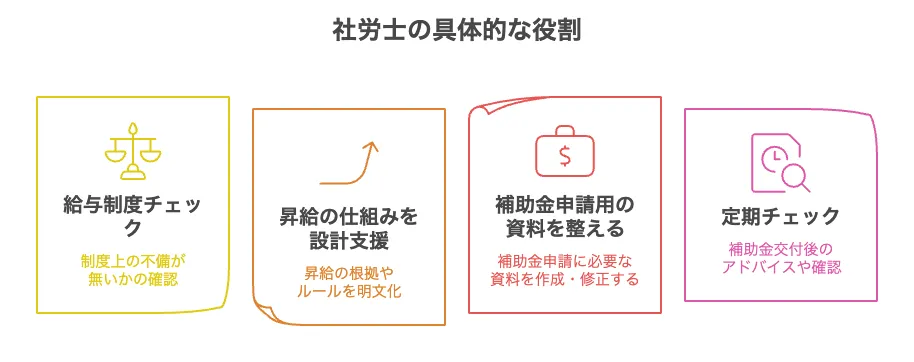

社労士の具体的な役割とは

賃上げ要件において社労士が果たす役割は多岐にわたります。

【現行給与制度の適法性チェック】

→たとえば最低賃金の遵守、同一労働同一賃金への対応状況など、補助金申請に先立ち、制度上の不備がないか確認することが重要です。

【昇給の仕組みの設計支援】

→単なる額面の引き上げではなく、どんな評価基準に基づいて、いつ昇給させるのかといった運用ルールの明文化を社労士が支援します。

【補助金申請用の資料を整える】

→給与台帳や昇給計画書の作成、雇用契約書の修正など、賃上げ証明に必要な書類の整備を行います。

【定期的な見直し】

→補助金交付後も、年次ベースでの賃上げ実績の確認や、未達リスクへのアドバイスを受けることができます。

社労士に依頼する際の注意点

社労士と連携する際には、以下の点に留意する必要があります。

- コスト構造の見直し

- 給与体系・人事制度の見直し

- 等級制度・評価制度を導入する

- 就業規則・給与規程を整備する

- キャッシュフロー予測の重要性

- 賃上げを収益性向上とセットで考える

- 固定給と変動給のバランスを調整する

- 人件費増を見越した事業計画を設計する

- 昇給率と事業収支の関係を数値で可視化

- 昇給のタイミング、額、条件を明文化する

- 賃上げ後の人件費の総額をシミュレーションする

コスト構造の見直し

人件費が上昇する分、他の経費をどう圧縮するかも重要です。

- 非効率な業務の自動化や外注化による固定費削減

- シミュレーションでの試算と余裕を持った予算組み

- サブスクリプションの見直し、仕入れの一括交渉なども含めた利益率改善策を導入

補助金申請時点では、賃上げが実行可能かどうかを説得力ある形で示す必要があります。

そのために欠かせないのが、数値シミュレーションと慎重な予算設計です。

給与体系・人事制度の見直し

賃上げ要件を達成するには、単なる一時的な昇給ではなく、構造的・継続的な給与体系の見直しが求められます。

企業の内部制度をどう見直すかが、補助金の持続的な活用と企業成長の両立に不可欠です。

等級制度・評価制度を導入する

従業員にとって賃上げの理由が明確になるよう、評価制度を導入するのも効果的です。

- 成果主義や行動評価など、多様な指標で人事評価の透明性を高める

- 年1回の昇給タイミングと評価を連動させることで、モチベーションの向上と賃上げ要件の両立を図る

就業規則・給与規程を整備する

賃上げ制度を制度化するためには、労務規程の整備が必須です。

キャッシュフロー予測の重要性

将来的に昇給を続けるためには、十分な資金計画が不可欠です。

賃上げを収益性向上とセットで考える

人件費の増加をコストと捉えるだけでなく、生産性向上への投資として捉え直すことが重要です。

新規事業における生産性向上策(IT導入、業務効率化、人材育成など)と賃上げを連動させるようにしましょう。

賃上げ→従業員の定着率向上→サービス品質向上→売上増加という好循環を設計

固定給と変動給のバランスを調整する

昇給のベースとなるのは、一般的に基本給または所定内給与です。

一時的な手当や賞与などの変動給による調整では、賃上げ要件の定量評価を満たさない場合があります。

一方、変動給や業績連動手当などで調整する場合は、実質的な賃上げと見なされない可能性があるため要注意です。

人件費増を見越した事業計画を設計する

賃上げは、企業の収支バランスに大きな影響を与えるため、事業計画全体の中で戦略的に位置づける必要があります。

補助金によって一時的に得られる資金だけに頼るのではなく、将来的な収益の増加とリンクさせた計画設計がカギを握ります。

昇給率と事業収支の関係を数値で可視化

- 従業員1人当たりの昇給額と、それに伴う社会保険料の増加も考慮

- 年率3%の昇給を想定した場合、事業全体の損益分岐点がどのように変化するかを試算

例)従業員5人で1人あたり月額1万円の昇給 → 年間で60万円+保険料負担増 → 収益計画にどう影響するかを精密に分析。

昇給のタイミング、額、条件を明文化する

従業員にも制度の意図を説明し、納得感を持たせることが効果的です。

賃上げ後の人件費の総額をシミュレーションする

補助金が交付されない場合でも対応できる資金繰りを想定しておくようにしてください。

新事業進出補助金の最新スケジュール

新事業進出補助金の最新スケジュールを下記にまとめました。

- 公募期間:2025年9月12日〜2025年12月19日

- 申請受付開始日:2025年11月10日

- 補助金交付候補者の採択結果発表:2026年3月下旬

2025年10月現在、公募期間内ではありますが、申請受付開始日までまだ余裕があるので、公募要領をよく確認し、要件に合致するか、要件を満たすための施策などを計画していくと良いでしょう。

おわりに

賃上げ要件は、補助金を活用する企業にとってひとつのハードルであると同時に、企業体質を根本から見直すきっかけにもなります。

一時的な対応ではなく、中長期的な人材戦略の一部として位置づけることが、結果的に企業の競争力を高め、事業の持続的な成長へとつながります。

社労士をはじめとした専門家の力を借りつつ、自社にとって無理のない昇給モデルを設計し、数字と現場が両立するリアルな事業計画を策定することが大切です。

監修者からのワンポイントアドバイス

新事業進出補助金などの補助金申請においては賃金の引き上げを行うと補助金額の増加や補助率の向上につながるものが多くあります。

自社の給与支給総額を引き上げることによるメリットと補助金額の増加によるメリットをしっかりとバランスを見て考えることが必要です。