ものづくり補助金の流れとは?申請手順を徹底解説

ものづくり補助金申請の流れを初心者にもわかりやすく解説します。

事前準備や必要書類、申請のポイントを押さえ、スムーズに進められるコツをご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。

慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。

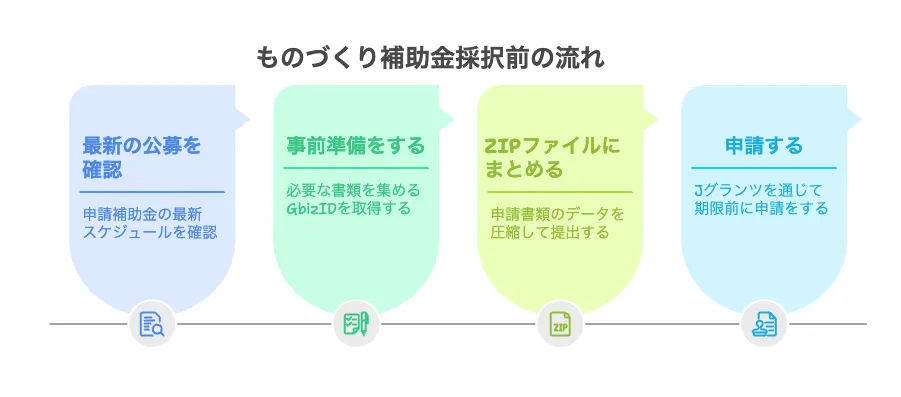

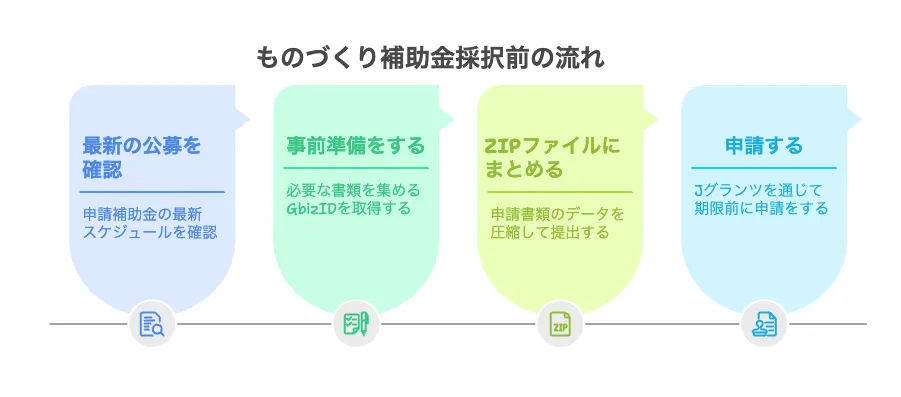

ものづくり補助金採択前の流れ

ものづくり補助金の採択前の流れを、段階ごとに詳しく説明します。

- 最新の公募を確認する

- 事前準備をする

- 書類をZIPファイルにまとめる

- 申請する

1.最新の公募を確認する

ものづくり補助金申請の受け付けは、年間で複数回行われます。

公募は補正予算の状況や中小企業の取り組み状況に応じて行われるため、その年によって変わる場合があります。

ですから、公募内容やスケジュールが変更されていないか、事前に確認する必要があるでしょう。

公募開始の日程は、ものづくり補助金の総合サイトで随時発表されます。

一般的に、年間で数回の公募が行われ、各回の公募には締め切りがあるので気を付けてくださいね。

2.事前準備をする

ものづくり補助金を申請するにあたり、どんな事前準備が必要なのか、具体的に紹介します。

交付申請書をダウンロードして必要事項を記入

最初に、ものづくり補助金の公式サイトにアクセスし、申請書をダウンロードしましょう。

公式サイトでは、補助事業の手引きや、交付申請書の様式がダウンロードできるようになっています。

交付申請書をダウンロードしたら、

などを記入します。この内容は、最初に提出する事業計画書と一致していなければなりません。

ここで大事なのは、補助対象経費です。

採択してもらうためには、消費税などが含まれている金額を正しく減らす必要があるのです。

消費税を後で還付してもらえる場合があるため、補助金と重ならないようにするためです。

消費税についての計算は間違えないようにしましょう。

また、「jGrants」という電子申請システムから交付申請書をダウンロードしておきましょう。

そうすれば、後でオンラインで申請を進めやすくなります。

GbizIDを取得する

ものづくり補助金の申請をするにあたり、最初に行うべき手続きは、GbizIDの取得です。

GbizIDは、法人や個人事業主向けに提供されている共通認証システムです。

GbizIDを取得していれば、一度のIDとパスワードで複数の行政サービスにアクセスできます。

これによって申請が効率的にできるため、初めに取得しておきましょう。

一度取得すれば有効期限はなく、年度ごとの更新も不要です。

ただし、アカウントの取得には最大で3週間程度かかる場合があるため、早めに取得手続きをすることが賢明です。

GbizID公式サイト

見積書を取得する

申請を進めるためには、購入予定の製品やサービスの見積書を提出します。

見積書を提出するのは、補助金で購入しようとしているものが、適正な価格であることを証明するためです。

そのため、もし見積書を提出しなければ、書類不足で差し戻されてしまうでしょう。

ものづくり補助金の申請では、すべての経費に対して見積書を提出する必要があるのです。

たとえば、単価が税抜き50万円以上になるなら、2社以上の業者から見積もりを取る必要があります。

これがもし中古の設備を購入する予定なら、3社以上から見積もりを取らなければなりません。

見積もりをとるうえでも細かい規定があるので気を付けましょう。

もし見積書に内訳が記載されていた場合、その内容も見積もりを出した業者に伝え、正確な情報を記載してもらってください。

どうしても相見積もりが取れない場合は、業者選定理由書を提出する必要があります。

たとえば、販売元がそもそも1社だけしかない場合や、特別な権利がある場合などはその理由を添えて提出すれば、認められるでしょう。

事業計画書を作成する

ものづくり補助金の申請をするには、事業計画書も作成しましょう。

事業計画書は、補助事業の内容を具体的に示すための最も大切な書類といっても過言ではありません。

事業計画書には、以下の内容を含めます。

補助事業の具体的な取り組み

どのような技術や製品開発を行うのか、どんな取り組みがどのように事業に良い影響をもたらすのかを説明してください。

将来の展望

事業が成功した場合、今後どのような成長を見込んでいるのか、その成長に向けてどのような戦略を立てているのかを記載します。

会社全体の収支に見通し

現在の収支状況や、補助金を使った後の収益見込みについて記載しましょう。

このように、事業計画書の作成には専門知識が求められることが多いため、中小企業診断士などの専門家に相談することもおすすめです。

専門家と一緒に事業計画書を作成すれば、より説得力のある魅力的な計画書が出来上がるでしょう。その分採択率も高まると考えられます。

その他の必要書類を準備する

もちろん、事業計画書の他にも申請に必要な書類はいくつかあります。

これらの書類は、申請する企業が法人か個人事業主かによって異なってきます。

書類はまとめて提出するため、事前に準備しておくことが重要です。

具体的な書類の内容は、ものづくり補助金の公募要項に記載されているので、申請する予定があるなら必ず確認しておきましょう。

法人の場合、会社の登記簿謄本や決算書などが求められるでしょう。

一方で、個人事業主が申請する場合は、確定申告書や事業証明書などが必要です。

自分がどちらに該当するかをまず確認しておいてください。

3.書類をZIPファイルにまとめる

全部の書類が揃ったら、ZIPファイル形式で圧縮し、まとめておきます。

ZIPファイルにすれば、大きな容量のファイルや複数のファイルでも、ひとまとめにして送信できるからです。

バラバラに送る必要がなく、二度手間にならないため手続きが簡単になるでしょう。

ただ、申請書自体はエクセルファイルで別途登録が必要なので気を付けてくださいね。

もし、補助金額や担当者の連絡先など申請内容に変更が生じた場合、提出後であっても申請書の内容も変更しなければなりません。

面倒になってしまうため、提出前に申請内容に変更がないか、今一度確認しておきましょう。

4.申請する

申請書類をすべて準備したら、期限前に提出しましょう。

ものづくり補助金の申請は、Jグランツという申請システムを通じて行います。

このシステムを使えばオンラインでの申請が可能となり、効率的に手続きを進めることが可能です。

事前に取得したGbizIDを使ってログインし、必要な情報を入力しましょう。

申請受付は期間が限られているため、締め切りに遅れないようにしてください。

以上が、ものづくり補助金の採択前の流れです。

なお、自分一人では対応が難しいということであれば、専門家に依頼するのもおすすめです。

Jグランツ公式サイト

【無料】御社に合った補助金・助成金を診断! 採択後の流れ

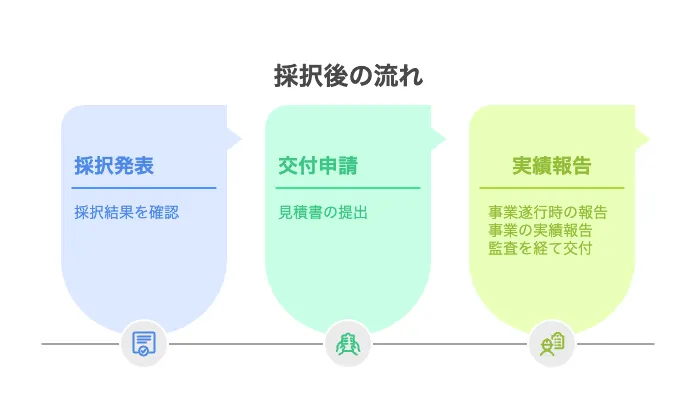

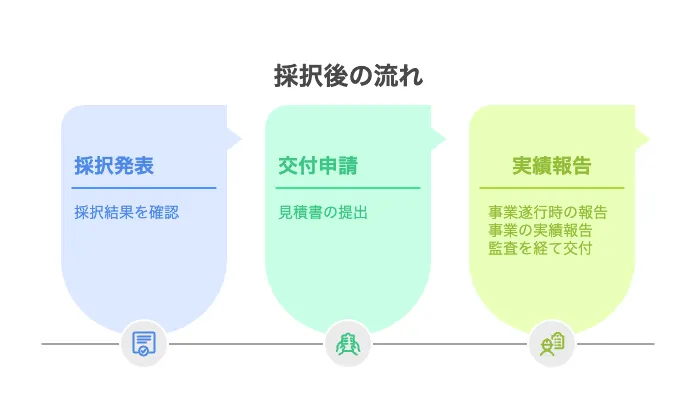

ここからは、採択後の流れを解説します。

- 採択発表(補助金交付候補が決定される)

- 交付申請

- 実績と報告

1.採択発表(補助金交付候補が決定される)

申請締め切りから約2ヶ月ほどで、ものづくり補助金の採択結果が発表されます。

採択されたことが確認できたら、補助金の交付が確定します。

2.交付申請

補助金をもらうためには、いくつかの手続きを踏む必要があり、その手続きの一つに交付申請があります。

交付申請とは、採択された事業計画に基づいて、実際にかかった経費を申請するための手続きです。

事業計画書で申請した内容がそのまま認められるわけではなく、交付申請でその内容が正しいか、金額が妥当かどうか確認されます。

補助金を管理している事務局は、申請した経費が実際に支払ったお金として認められるかどうかをしっかりチェックします。

たとえば、事業計画書に「機械を購入するための費用」と書いた場合、その機械が本当にその金額で買えるのか、その金額は妥当か、またその機械は補助金の目的に合っているかを調査します。

このように、交付申請では、事務局が経費を妥当かどうか審査し、最終的に経費として認められるか決まるのです。

採択が決定したら、この交付申請を行いましょう。交付申請の流れを説明します。

見積書を提出する

交付申請では、申請する経費に対して見積書を提出します。

見積書とは、購入する商品やサービスの価格がどれくらいか、予想される費用を証明する書類です。

これが必要な理由は、金額が適正かどうかを確認するためです。

ちなみに、もし見積もり額が50万円以上になる場合、1社だけではなく、2社以上から見積もりを取る必要があります。

さらに、専門家の費用を申請する場合、その料金が決められた基準に合っていないと、別の見積書をもらう必要があります。

相見積書をとる

相見積書とは、複数の業者から同じ商品やサービスの見積もりをもらうことです。

たとえば、機械を買う場合、1社からだけ見積もりをもらうのではなく、2社以上から見積もりを取ることが求められます。

同じ商品やサービスでなければ意味がありません。どちらも同じ条件で見積もりを取ることが大切です。

もしどうしても複数の見積もりが取れないなら、その理由を証明しなければなりません。

たとえば、販売している会社が限られていて、他の業者から見積もりを取れない場合などは、その理由を明記して提出すれば認められるでしょう。

この時提出する書類を、業者選定理由書といいます。

申請後に不備の指摘があった場合

交付申請を提出した後、すんなり申請が通ればいいですが、場合によっては事務局から不備を指摘されることがあります。

不備を指摘されたからといって、交付が中止になるわけではありません。

指摘された部分をすぐに修正して再申請を行えば問題ありません。

迅速に修正すれば、滞りなくスムーズに手続きを進められるでしょう。

もちろん、そもそも不備がないように、最初からしっかりと確認しておくのがベストです。

交付決定

交付申請が受け付けられてから、実際に補助金が決まるまでには、およそ1か月ほどかかります。

この間に事務局は申請内容を確認し、経費が正しく使われているかどうか評価するのです。

交付申請には期日はありませんが、補助金を使って行う事業には終了日があります。

この終了日に間に合うように、補助金を使った事業が終わる前に交付申請を済ませておきましょう。

申請が遅れてしまうと、事業が終わる前に補助金を受け取れなくなってしまいます。

3.実施と報告

採択後は、実際に補助事業を実施します。この時点ではまだ補助金は支払われていません。

基本的に補助金は後払いとなるため、補助金が入るまでは経費を立て替える必要があるのです。

補助金が入るまでは、事業計画書に書いた内容を実行していきます。

報告は交付申請の後に行います。交付申請は、補助金を受け取るために必要な経費の詳細を申請する手続きです。

その後、補助金の支給が決定されると、報告や実績の提出が求められます。

最初の交付申請を提出した後、事業の進行状況や成果についての報告が必要です。

報告書は、事業の進行状況に応じて定期的に提出が求められるため、途中経過や成果について適切に報告しましょう。

報告書は毎回審査の対応ですから、不備があったり、計画に基づいていなかったりすると、補助金の交付に影響が出てきます。

補助事業が完了したら最終報告を提出します。報告書がすべて認められれば、現実的に補助金の支払いを受けることができるのです。

遂行状況報告書

補助金事業を実行するには長期間かかることが多いです。

そのため中間報告を行う必要があり、その報告書を遂行状況報告書と呼びます。

遂行状況報告書とは、決められた期限までに、事業が進んでいるかを報告するための報告書です。

それに伴い、経費の使い方を示す経費明細書も記載します。

もし事業計画書に書かれた予定通りに進んでいない場合、その理由も書かなければなりません。

これにより、補助事業の進捗状況が正しく確認されます。

中間監査

自治体によっては、設備が納品された後に担当者が現場を訪れます。

といっても、事前に担当者から連絡があるため、抜き打ちではありません。

中間監査を実施する目的は、納品された設備や経理の書類が整っているかを確認するためです。

不足があればその場で指摘を受けるでしょう。

また、補助事業の最終報告書の作成法についても説明される場合があります。特に問題がなければ、監査は1時間程度で終わります。

ただし、中間監査は必ず実施されるとは限りません。監査が行われないこともあります。

実績報告書

実績報告書は、補助事業で実施した内容をまとめるための書類です。

補助金のwebサイトにあるフォーマットに従い、必要な項目を記入します。報告書には、次の内容を書き込みます。

- 成果の確認

- 目標の達成度

- 事業計画書に記載したスケジュール

事業計画書で記載した内容をもとに、実績報告書を作成します。実績報告書と一緒に、経理に関する書類も提出します。

経理関連の書類には、次のような書類があります。

- 見積書

- 発注書

- 納品書

- 請求書

- 検収書

- 見積依頼書

- 振込依頼書

これらの書類には、通常管理番号を付けて整理しましょう。日付が順番通りになっている必要もあります。

見積依頼書は、通常発注先に見積もりを依頼するためのものですが、実際にはあまり使われません。

とはいうものの、補助金申請においては形式的に必要です。

納品時の写真もフォーマットに従って用意しておきましょう。

実績報告書と経理書類もオンライン申請します。

しかし、提出前に事務局の担当者に確認を依頼することがおすすめです。不備があれば修正して再提出できます。

指摘内容は自治体や担当者によって異なるため、webサイトに記載されている通りに準備しても、細かい点は指摘される可能性があります。

指摘された場合は素直に対応し、早めに修正しましょう。事務局からOKサインが出たら、オンライン申請を行います。

確定監査

実績報告書の提出前後に、事務局の担当者が事業者のもとを訪れて、設備や書類をチェックします。

すでにその前に中間監査がされていれば、確定監査は省略されることもあるでしょう。

確定監査は中間監査がされていない事業者は、確定監査があるものと考えておいてくださいね。

補助金の交付

確定検査が完了すると、補助金額が決定され、補助金確定通知書が送られてきます。

この段階で、補助金を受け取るための準備が完了です。

その後、精算払いの請求を行い、指定した口座に補助金が入金されます。

入金後の報告

補助金が入金されたら、事業化状況の報告をします。

具体的には、補助事業が終了した後、どのように事業が実施されたのか、またその結果について報告するのです。

この報告をすれば、補助事業が正式に終了します。

これらの手続きを段階ごとに順番通りにしていけば、補助金を受給できるでしょう。

参考:ものづくり補助金20次PDF

現在申請可能なものづくり補助金のスケジュール

2025年7月23日現在、申請可能なものづくり補助金のスケジュールは、下記のとおりです。

申請可能な第20回公募の詳細

- 公募開始日:2025年4月25日(金)

- 電子申請受付開始日:2025年7月1日(火)17時

- 申請締切日:2025年7月25日(金)17時

- 採択発表予定:2025年10月下旬頃予定

第20回公募は締切まで残りわずかですが、申請予定の方は書類や公募要領をよく確認し、不備なく申請しましょう。

また、次回のものづくり補助金スケジュールは、現時点での予想ですが下記のとおりです。

21回公募スケジュール(予定)

- 公募開始日:2025年8月ごろ

- 申請締切日:2025年9月〜10月ごろ

- 採択発表予定:2026年1月ごろ

21回公募は、現状スケジュールが確定していないので、あくまで予想となります。

もし20回公募に間に合わないと感じたら、次回の公募に余裕を持って申請をする選択肢もあります。

おわりに

ものづくり補助金の申請は、単なる書類の提出にとどまらず、いくつかの大切なステップを踏む必要があります。

流れをしっかりと理解し、手続きすることで、企業は補助金を最大限に活用でき、さらなる成長を促進できるでしょう。

申請のプロセスは、

など複数の段階に分かれており、それぞれの段階ごとに求められる書類や手続きがあります。

申請手続きは少し手間がかかりますが、補助金を受けることで、企業の成長や新しい技術の開発が促進されるため、積極的に活用しましょう。

準備を整え、申請期間内に必要な手続きをしっかりと進めることで、補助金を確実に受け取ることが可能です。

ものづくり補助金を上手に活用し、企業の発展を促進しましょう!

監修者からのワンポイントアドバイス

ものづくり補助金は様々な業種の方々が申請できることもあり、大変人気のある補助金です。

機械装置・システム構築費の計上は必須となっています。記事を読んで頂くことで採択、交付決定後の流れが分かります。

必要事項や注意点もありますので是非ご確認下さい。